天问一号

天问一号是中华人民共和国正在进行的一项火星探测任务,中国行星探测工程下的中国火星探测计划的一部分[18]。

天问一号环绕器在火星轨道上的影像(上) 天问一号着陆器和祝融号火星车在火星表面的照片(下) | |

| 名称 | |

|---|---|

| 任务类型 | 火星无人环绕、着陆、巡视 |

| 运营方 | |

| 国际卫星标识符 | 2020-049A |

| 衛星目錄序號 | 45935 |

| 任務時長 | 现已1436天8小时又31分(自发射) 軌道器:≥1个地球年 现已1234天1小时又20分(自入轨环绕) 巡視器:90个火星日[9] 现已1140天13小时又54分(自着陆) |

| 航天器属性 | |

| 航天器类型 | 軌道器、著陸器、探測車 |

| 發射質量 | 合計: 5,000公斤(11,000磅) 軌道器:3,715公斤(8,190磅) 巡視器:240公斤(530磅) |

| 尺寸 | 巡視器: 完全展开:2.6m × 3m × 1.85m 未展开:1.65m × 2m × 0.8m |

| 任務開始 | |

| 發射日期 | 2020年7月23日 12时41分15秒167毫秒 [10][11] |

| 运载火箭 | 长征五号 |

| 發射場 | 文昌 LC101 |

| 承包方 | 中国航天科技集团 |

| 火星軌道器 | |

| 航天器组件 | 軌道器 |

| 入軌 | 2021年2月10日19时52分[12] |

| 軌道 | 绕火轨道 275km×10,749km[13] |

| 軌道參數 | |

| 傾角 | 86.3° |

| 火星着陆器 | |

| 航天器组件 | 著陸器[14] |

| 著陸日期 | 2021年5月15日7时18分[15][16] |

| 著陸點 | 乌托邦平原 25°03′58″N 109°55′34″E / 25.066°N 109.926°E[17] |

| 火星探測車 | |

| 航天器组件 | 巡視器 |

| 著陸日期 | 2021年5月15日7时18分[15] |

| 著陸點 | 乌托邦平原 |

| 部署日期 | 2021年5月22日10时40分 (释放至火星表面) |

天问一号探测任务徽标 | |

天问一号火星探测器于2020年7月23日12时41分由长征五号遥四运载火箭从海南文昌航天发射场发射升空,成功送入预定轨道[11]。天问一号在地火转移轨道飞行约7个月後到达火星附近,在2021年2月10日完成火星捕获後进入环火轨道。之後天问一号陆续展开着陆、巡视等火星科学探测任务[19][20]。其既定目标是寻找当前和过去生命的证据,并评估行星的环境。2021年5月15日北京时间上午7时18分[15][16],天问一号所攜帶的「祝融號」火星车在火星乌托邦平原南部预选着陆区成功着陆[21],标志着中国成为继前苏联和美国后,世界上第三个在火星着陆探测器的国家[22] [23][24][25];成为继美国后,世界上第二个在火星部署火星车的国家 [26]。

命名來源

「天問」一詞取材來自《楚辭》由诗人屈原所創作的長詩《天问》,以此提出自己的疑問,表達了對真理執著的追求。此命名並非為火星任務的專屬命名,其他的行星任務將也會以此為命名方向(只是編號不同)[27]。

背景

中国国家航天局的深空探测始于月球,2007年中国探月工程发射了第一颗月球探测器“嫦娥一号”对月球进行探测并积累经验。由于火星探测的难度远大于月球,在这一时期火星并不是中国太空探索的主要目标[28]。

中国对火星的探测的首次试水是2011年的萤火一号任务,该任务由中国科学院国家空间科学中心发起,并不在国家重大航天工程之内。萤火一号作为中国的首颗火星探测器,搭载于联邦航天局福布斯-土壤之上,于2011年11月9日从拜科努尔发射场发射,原设计寿命两年,主要科学探测目标是对火星的空间磁场、电离层和粒子分布变化规律,以及火星大气离子逃逸率进行探测[29]。然而俄罗斯负责的部分出现故障,福布斯-土壤探测器主推动系统上的两个发动机都未能点火启动导致发射后无法离开近地轨道[30],最終于2012年1月15日再入地球大气层,并坠毁于太平洋海域,这次任务并没有轮到考验中国自主研制的萤火一号探测器的性能即结束[31]。

尽管萤火一号任务失败,但它为中国培养了人才队伍,奠定了未来中国自主火星探测的基础。在萤火一号之后,中国组建了原本没有的专门研究火星的科研团队,翻译出版了关于火星的教科书,并提出了一系列新的科学目标和探测方案,开始建设可以远达火星轨道的深空测控站,中国自此开始走上独立自主的火星探索之路,将火星探测任务列入国家航天规划之内,并将首次独立火星任务本应分两步、甚至三步走的“绕、落、巡”计划,合并在一次实施。[32]

2014年6月,中国月球探测工程首席科学家、“嫦娥之父”欧阳自远在第22届国际天文馆学会大会的开幕式上透露中国计划在2020年实现火星的着陆巡视[33]。同年11月11日,在第十届中国国际航空航天博览会上,中国火星车的早期等比例模型首次亮相[34]。

2016年4月22日,时任国家航天局局长许达哲在首个中国航天日来临前透露中国的火星探测任务已于当年1月11日获批,将在2020年前后发射火星探测器,一步实现绕火星的探测和着陆巡视[35]。同年8月23日,国家国防科工局探月与航天工程中心发布中国首个火星探测器和火星车外观设计构型图,并启动中国火星探测工程名称和图形标识全球征集活动,标志着中国火星探测任务的全面公开[36]。

2019年11月14日,国家航天局在位于河北省怀来县的地外天体着陆综合试验场完成首次火星探测任务着陆器悬停避障试验,并邀请了部分外国驻华使馆及国际组织人员观摩试验并参观相关试验设施[37]。

2020年4月24日,国家航天局在2020年中国航天日启动仪式上宣布了中国行星探测工程的名称与图形标识,将中国行星探测任务命名为“天问”,将中国首次独立火星探测任务命名为“天问一号”[38]。

目标与任务

这是中国的首次星际任务,也是对火星的首次独立探测。因此,目标首先是验证深空的通信和控制技术,在行星上绕轨道运行以及在其表面着陆。 轨道器还必须能够找到地点,以便将来返回火星样本。

从科学的角度来看,天问一号火星探测任务必须达到5个目标:

- 研究火星形貌与地质构造特征,及其演化和成因的研究。为此,该探测将使用来自特征区域的精确数据来分析行星的地形,这些特征区域包括河流的干燥河床、火山、风蚀、两极冰川等。轨道器上的两个摄像机专用于此目标。

- 研究火星表面土壤特征和地下层的特征,与水冰分布。探测火星土壤种类、风化沉积特征和全球分布,搜寻水冰信息并开展火星土壤剖面分层结构研究。这就是轨道器和火星车上的雷达的作用。

- 研究火星表面物质组成,开展表面矿物组成分析。分析火星古代湖泊,河流和其他景观中存在的风化的碳酸盐,这些矿物是由地球上过去存在的水引起的,例如赤铁矿,层状硅酸盐,硫酸盐水合物甚至高氯酸盐矿物,以建立与过去火星水的联系。轨道器和火星车上的光谱仪以及多光谱摄像机专用于此目标。

- 研究火星大气电离层及表面气候与环境特征,开展火星电离层结构和表面天气季节性变化规律研究。以及更广泛的大气研究,无论是在其近太空环境还是在其表面。这是轨道器上的两个粒子探测器以及火星车上气象站的作用。

- 研究火星的内部结构,其磁场,其地质演化的历史,其质量的内部分布及其引力场。轨道器和火星车上的磁强计以及雷达专用于此目标。[39]

整个目标围绕火星是否存在过生命或具备生命存在的环境,火星演化和太阳系的起源与演化两大科学问题开展[40]。中国首次火星探测任务科学目标将通过环绕探测和巡视探测共同实现,这在国际尚属首次。环绕探测主要开展火星全球性、整体性和综合性的详查探测,巡视探测专注于火星表面重点地区的高精度、高分辨的精细探测和就位分析。[41]

基本技术方案

天问一号任务由工程总体和探测器、运载火箭、发射场、测控、地面应用五大系统组成:[42]

探测器

天问一号探测器由环绕器和着陆巡视器组成,总质量约为5吨。[42]

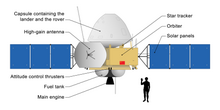

环绕器

环绕器重约3715千克[43],主要任务为:火星大气电离层分析及行星际环境探测;火星表面和地下水冰的探测;火星土壤类型分布和结构探测;火星地形地貌特征及其变化探测;火星表面物质成分的调查和分析。为此,环绕器配置了中分辨率相机、高分辨率相机、环绕器次表层探测雷达火星矿物光谱分析仪、火星磁强计、火星离子与中性粒子分析仪、火星能量粒子分析仪共7种科学设备。[41]

着陆巡视器

着陆巡视器由进入舱和巡视器组成。进入舱重约1285千克,被包裹在球锥大底加球锥背罩内完成火星进入、下降、着陆(EDL)任务[44]。巡视器重约240千克,完成巡视探测,其主要任务为:火星巡视区形貌和地质构造探测;火星巡视区土壤结构(剖面)探测和水冰探查;火星巡视区表面元素、矿物和岩石类型探测;火星巡视区大气物理特征与表面环境探测。为此,火星车配置了火星表面成分探测仪、多光谱相机、地形相机、火星车次表层探测雷达、火星表面磁场探测仪、火星气象测量仪共6种科学设备。[41]

巡视器经全球徵名、评审、网络投票等层层遴选,在2021年4月24日中国航天日开幕仪式上被正式命名为“祝融号”。祝融在中国传统文化中被尊为最早的火神,象征着用火照耀大地,带来光明。[45]

运载火箭

天问一号任务由长征五号运载火箭负责发射并直接送入地火转移轨道。

长征五号地火转移轨道发射能力超过5吨,是中国唯一有能力执行天问一号任务的运载火箭[46]。长征五号于2016年11月成功首飞,但在2017年7月的第二次任务中遭遇失利[47]。经过两年多的归零工作后,长征五号于2019年12月27日成功复飞[48],保证了2020年7月地火转移窗口期火星探测任务的按计划实施。

发射场

天问一号任务发射地点为2014年建成的海南文昌航天发射场,该发射场是中国最先进、纬度最低的发射场,可为火箭提供最大运力,也是唯一有能力进行长征五号发射的发射场。

测控

深空测控能力对于火星探测任务的成功至关重要,中国最早的火星任务萤火一号与俄罗斯合作的主要原因之一即为中国在当时尚未拥有真正的深空测控网[50][51]。经过数年建设,在2017年中国基本建成了兼具S/X/Ka多频段测控能力,集测控、数传和长基线干涉测量等多种功能于一体的中国深空测控网,对深空航天器的测控覆盖率提高到了90%以上,综合水平处于世界前列[52]。

参与天问一号任务的测控系统包括:[42]

- 北京航天飞行控制中心

- 佳木斯深空测控站:位于黑龙江省佳木斯市,拥有一座66米直径天线,于2012年建成。

- 喀什深空测控站:位于新疆喀什市,于2020年完全建成,拥有四座35米的深空天线组阵系统,达到等效66米口径天线的数据接收能力,是中国首个深空天线组阵系统。[53]

- 阿根廷深空站:位于阿根廷内乌肯省拉斯拉哈斯市,拥有一座35米直径天线,于2017年落成并投入使用,是中国在海外的首个深空测控站。[54]

在2016年10月至2017年8月期间,中国科学家利用中国深空站对在木星轨道运行的朱诺号探测器进行了多次跟踪与测量,表明中国已拥有了远至地-木距离的深空测控能力,为预定在2020年实施的火星探测计划做好了充分准备。[55][56]

地面应用系统

为接收天问一号来自火星的信号,地面应用系统在天津武清新建一台全亚洲最大的单口径全可动天线,直径70米,高72米,总重约2700吨,与已有地面数据接收天线进行组阵,达到等效103米直径面积的数据接收能力[57]。

在接收到信号后,武清站会对数据进行解码处理,然后用专用光纤发送到位于北京的国家天文台天问一号任务地面应用系统的运行控制与科学操作中心进行分析。

科学仪器

环绕器和巡视器带有总共13个科学仪器,其中7个由环绕器携带,6个由“祝融号”巡视器携带:[41][58][59]

环绕器

- 中分辨率相机(MoRIC)在400千米的轨道上分辨率为100米,在可见光波段进行彩色成像。

- 高分辨率相机(HiRIC)在265千米轨道上的分辨率为0.5米(全色模式)和2.0米(彩色模式)。

- 火星磁强计(MOMAG)进行火星空间磁场环境探测。

- 火星矿物光谱分析仪(MMS)可确定元素组成,用以进行远距离火星土壤和表面物质成分分析。

- 环绕器次表层探测雷达(MOSIR)通过主动发射和接收电磁波信号来探测火星表面和地下水冰。

- 火星离子与中性粒子分析仪(MINPA)进行火星大气电离层分析及行星际环境探测。

- 火星能量粒子分析仪(MEPA)同上。

巡视器

- 导航与地形相机(NaTeCam)拍摄可见光波段彩色照片以记录巡视区地形地貌,像素2048×2048。

- 火星车次表层探测雷达(RoPeR)探测火星车沿途地下的浅表层结构,与环绕器上的次表层探测雷达原理相同,但分辨率更高。祝融号和与其同年发射及着陆的毅力号并列为最早装备该类仪器的火星地表探测器。

- 火星表面磁场探测仪(RoMAG),探测着陆区火星磁场,确定火星磁指数。

- 火星气象测量仪(MCS)配备风、声传感器和温、压传感器,对巡视器附近的气温、气压、风速、风向和声音信息进行记录。

- 火星表面成分探测仪(MarSCoDe)进行火星巡视区表面元素、矿物和岩石类型探测。

- 多光谱相机(MSCam)同上。

除科学仪器外,环绕器与巡视器均配置了若干工程仪器(如避障相机、监视相机等)用以辅助任务进行。

任务经过

主要事件

2020年7月23日,天问一号在海南文昌航天发射场由长征五号运载火箭成功发射并顺利进入地火转移轨道。[11]

2021年2月10日,在经过了202天的飞行后,天问一号顺利实施近火制动,成功进入环火轨道,成为中国第一颗人造火星卫星[60]。

2021年5月15日凌晨1时许,天问一号探测器在停泊轨道实施降轨,下降至火星进入轨道开始降落程序。7时18分,在经过了约三小时的降落过程后,天问一号着陆器携带祝融号巡视器通过伞降及反推的方式成功着陆于火星乌托邦平原南部预选着陆区[61][62]。

2021年5月22日10时40分,祝融号巡视器安全驶离着陆平台,到达火星表面,开始巡视探测。[63]

2021年6月11日,国家航天局公布了由祝融号巡视器拍摄的首批科学影像图,标志着中国首次火星探测任务取得圆满成功。[64]

2021年8月,祝融号达到了90个火星日的预定工作时长,累计行驶距离达到889米且状态良好,探测任务继续进行。[65]

2021年9月下旬开始,由于日凌作用导致的电磁干扰,天问一号环绕器与祝融号火星车按计划暂停工作,进入休眠状态。两者于2021年10月安全度过首次日凌并恢复工作。[66][67]

2021年11月8日,天问一号环绕器进入遥感使命轨道,开展火星全球遥感探测。[68]

2021年12月1日,国家航天局与欧洲空间局共同宣布中国的祝融号火星车与欧空局的火星快车号轨道器进行了在轨中继通信试验并取得圆满成功。[69]

2022年5月,祝融号火面工作时间达到一年。为应对沙尘天气导致的太阳翼发电能力降低及冬季极低的环境温度,按照设计方案和飞控策略,祝融号火星车于此时转入休眠模式,预计将于同年12月前后的初春季节恢复正常工作。[70]

2022年6月,天问一号环绕器完成获取覆盖火星全球的中分辨率影像数据,各科学载荷均实现火星全球探测,至此天问一号任务环绕器和火星车均完成既定科学探测任务。后续环绕器将继续开展全球遥感探测,并择机开展拓展技术试验,为相关任务开展先期技术验证。[71]

2023年4月24日中国航天日主场活动启动仪式上,国家航天局和中国科学院联合发布了空间分辨率76米的中国首次火星探测火星全球影像图。[72]

详细经过

| 时间 (UTC+8) | 事件 | 轨道/地点 | 备注 |

|---|---|---|---|

| 已完成 | |||

| 2020年7月23日 12时41分 | 发射 | 中国文昌航天发射场 LC-101 19°36′53″N 110°57′04″E / 19.614691°N 110.951004°E | 天问一号探测器在海南島文昌航天發射場由長征五號遙四運載火箭成功發射,顺利進入地火转移軌道[11][73]。 |

| 2020年8月2日 7时 | 第一次轨道修正 | 地火转移轨道 | 火星探测任务“天问一号”探测器3000牛发动机开机工作20秒,完成第一次轨道中途修正。[74] |

| 2020年9月20日 23时 | 第二次轨道修正 | 地火转移轨道 | 在器地距离约1900万公里处,经北京航天飞行控制中心,“天问一号”火星探测器按计划实施地火转移轨道第二次中途修正控制。[75] |

| 2020年10月9日 23时 | 深空机动 | 地火转移轨道 | 在中国首次火星探测任务飞行控制团队控制下,“天问一号”探测器主发动机工作480余秒,顺利完成深空机动。 |

| 2020年10月28日 22时 | 第三次轨道修正 | 地火转移轨道 | “天问一号”完成第三次轨道中途修正[76]。 |

| 2021年2月5日 20时 | 第四次轨道修正 | 地火转移轨道 | “天问一号”探测器发动机点火工作,顺利完成地火转移段第四次轨道中途修正,以确保按计划实施火星捕获。国家航天局同步公布了“天问一号”此前在距离火星约220万公里处获取的首幅火星图像。[77] |

| 2021年2月10日 19时52分 | 近火捕获制动 | 火星捕获轨道 386km×181,763km 倾角11° | “天问一号”探测器实施近火捕获制动,环绕器3000N轨控发动机点火工作约15分钟,探测器顺利进入近火点高度约400千米,远火点约18万千米,周期约10个地球日,倾角约10°的大椭圆环火轨道。[20][12] |

| 2021年2月15日 17时 | 远火点平面轨道调整 | 绕火极地大椭圆轨道 280km×181,540km 倾角87.3°[78] | 天问一号探测器成功实施捕获轨道远火点平面机动。3000N发动机点火工作,将轨道调整为经过火星两极的环火轨道,并将近火点高度调整至约265公里。[79] |

| 2021年2月20日 19时 | 第二次近火制动 | 280km×84,600km 倾角87.7°[80] | 2月20日,天问一号第二次到达近火点时进行制动,进入周期约为3.45天的调相轨道,使其在运行一圈再次到达近火点附近时,能够正好经过预定着陆区上空。 |

| 2021年2月24日 6时29分 | 第三次近火制动 | 280km×59,000km 倾角87.7° | 天问一号探测器实施第三次近火制动,进入近火点280千米、远火点5.9万千米、周期2个火星日的火星停泊轨道。探测器将在停泊轨道上运行约3个月,环绕器7台载荷将全部开机,开始科学探测。同时,载荷中的中分辨率相机、高分辨率相机、光谱仪等将对预选着陆区地形地貌、沙尘天气等进行详查,为择机着陆火星做好准备。[81] |

| 2021年5月15日 1时 | 探测器降轨 | 火星进入轨道 | 凌晨1时许,天问一号探测器在停泊轨道实施降轨,机动至火星进入轨道。[82] |

| 2021年5月15日 4时 | 轨道器升轨+着巡组合体分离 | 轨道器:440km×59,000km 倾角87.7° 着巡组合体:火星进入轨道 | 4时许,着陆巡视器与环绕器分离。两器分离约30分钟后,环绕器进行升轨,返回停泊轨道,为着陆巡视器的后续探测任务提供中继通信,搭建起地球和火星之间的通信桥梁。 |

| 2021年5月15日 7时09分 | 着巡组合体再入 | 火星大气层 | |

| 2021年5月15日 7时18分 | 着巡组合体登陆火星 | 乌托邦平原 25°06′N 109°54′E / 25.1°N 109.9°E | 历经约3小时飞行后,进入火星大气,经过约9分钟的减速、悬停避障和缓冲,成功软着陆于火星乌托邦平原南部预选着陆区。 |

| 2021年5月17日 8时 | 轨道器第四次近火制动 | 268km×12,581km 倾角89.2° [83] | 天问一号环绕器实施第四次近火制动,顺利进入周期为8.2小时中继通信轨道。在这一阶段,环绕器的主要工作是做地球和火星之间的“信使”,进行“地火传书”。[84] |

| 2021年5月22日 10时40分 | 释放巡视器 | 乌托邦平原 | 根据遥测数据判断,祝融号火星车5月22日已安全驶离着陆平台,到达火星表面,开始巡视探测。[85] |

| 2021年11月8日 | 轨道器第五次近火制动 | 275km×10,749km 倾角86.3°[13] | 环绕器进入遥感使命轨道,开展火星全球遥感探测。[68] |

国际合作

为了天问一号任务的顺利进行,国家航天局与多个不同国家的航天机构进行了国际合作:[86]

- 欧洲空间局(ESA)的欧空局跟踪站网络 (ESTRACK)在天问一号从发射到前往火星的过程中提供了测控支持,其在火星运行的火星快车号会为着陆后的祝融号火星车提供备份通信功能。双方在2021年11月进行了试验并获得成功[69]。

- 法國國家太空研究中心(CNES)为祝融号上的表面成分探测仪中的激光诱导击穿光谱探测仪(LIBS)提供了校正协助,用以和好奇号上的同类型设备进行比对。

- 阿根廷国家空间活动委员会(CONAE)通过阿根廷内乌肯深空站为天问一号的测控提供帮助。

- 奥地利研究促进署(FFG)参与了火星磁强计的开发和探测器飞行仪器的校准。