Антиох IV Эпифан

Антио́х IV Эпифа́н[1] (др.-греч. Ἀντίοχος Δʹ Ἐπιφανής; ок. 215 до н. э. — 164 до н. э.) — сирийский царь из династии Селевкидов[2] македонского происхождения, сын Антиоха III Великого, царствовал в Сирии в 175—164 годах до н. э.

| Антиох IV Эпифан | |

|---|---|

| др.-греч. Ἀντίοχος Ἐπιφανής | |

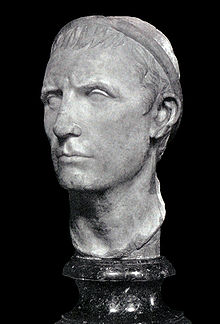

Бюст Антиоха IV Эпифана. Старый музей, Берлин. | |

| 175 — 164 год до н. э. | |

| Предшественник | Селевк IV Филопатор |

| Преемник | Антиох V Евпатор |

| Рождение | 215 до н. э. |

| Смерть | 164 до н. э. |

| Род | Селевкиды |

| Отец | Антиох III Великий |

| Мать | Лаодика III |

| Супруга | Лаодика IV |

| Дети | 1. Антиох V Евпатор 2. Лаодика VI |

| Профессия | - |

Проводил политику эллинизации населения, которая привела в конечном итоге к восстанию в Иудее и Маккавейским войнам. Период правления Антиоха IV характеризовался относительным подъёмом и стабилизацией Сирийского царства, однако после его неожиданной смерти это государство окончательно пришло в упадок.

Ранние годы

Происхождение

Родителями Антиоха IV Эпифана были представители македонских и персидских родов:

- Антиох III был сыном правителя государства Селевкидов Селевка II и Лаодики II. Его отец происходил из греко-македонской династии Селевкидов, основатель которой Селевк I Никатор был одним из полководцев и диадохов Александра Македонского.

- Лаодика III была дочерью царя Понта Митридата II и Лаодики (дочери Антиоха II). Основателем династии понтийских царей был родственник персидского царя Дария III Митридат I Ктист, а Дарий причислял себя к потомкам Отана (участника убийства царя Гауматы), наследники которого долгое время были сатрапами Каппадокии[3].

Антиох III и Лаодика III являлись двоюродными братом и сестрой (их общими дедом и бабушкой были Антиох II Теос и Лаодика I), однако браки между родственниками были привычным делом в эллинистическом мире, перенявшем этот обычай у покорённых персов. Свадебная церемония состоялась в 222 году до н. э. в городе Селевкия-у-Зевгмы на Евфрате[4].

Рождение, юность

Антиох IV родился около 215 года до н. э., получив при рождении имя Митридат[5]. Являлся третьим сыном царской четы (после старшего Антиоха и среднего Селевка), тем самым его шансы на получение отцовского престола были весьма малы. Его старшие братья активно участвовали в управлении государством: старший сын Антиох в 210 году до н. э. был назначен соправителем отца, а в 193 — генерал-губернатором верхних сатрапий (восточные области государства, центром которых являлась Мидия[6]). Однако в том году он внезапно умер в возрасте 27 лет, его смерть вызвала глубокую скорбь при царском дворе[7][8]. Средний сын Селевк активно помогал своему отцу, и для него тот заново отстроил город Лисимахия во Фракии[8].

Пребывание в Риме

После восстановления стабильности в своём государстве и захвата Келесирии Антиох III укрепил своё влияние в Малой Азии и Фракии. Это вызвало беспокойство Родоса, Пергамского царства и римлян, которые потребовали возвратить свободу захваченным у египтян и македонян малоазийским городам и не вступать в Европу. Дальнейший обмен посольствами ни к чему не привел[9].

В 192 году до н. э. Этолийский союз потребовал у царя поднять на борьбу с Римом народ Греции, и в итоге его небольшое войско (10 000 пехотинцев, 500 всадников и 6 боевых слонов) высадилось в фессалийской Деметриаде. Однако его единственным союзником была лишь Этолия, а к Риму вместе с Родосом и Пергамом примкнула Македония. В 191 году до н. э. сирийское войско было разбито в битве у Фермопил, после чего он бежал в Малую Азию. Там на следующий год его вновь собранная армия была разбита союзными войсками Рима и Пергама в битве при Магнезии[10].

После этого события царю ничего не оставалось, как принять условия Рима, не изменившиеся за время ухода царя в Малую Азию из Греции:

...у римлян возросло самомнение; они считали, что для них нет ничего неисполнимого вследствие их доблести и помощи богов. Ведь действительно, на счет их счастья можно было отнести, что они столь немногочисленные, прямо с похода, в первой же битве, да еще в чужой стране, в один день одержали верх над столькими племенами и таким снаряжением царя, над доблестью наемников и славой македонян, над царем, приобретшим огромное царство и имя “Великого”. И для них великая песня славы заключалась в словах: “был да сплыл царь Антиох Великий[11]”.

- Западной границей царства становятся Таврские горы, далее которых царь не может направлять войско[12].

- Возмещение нанесённого ущерба Риму и Пергамскому царству в размере 15 000 (500 выплачиваются единоразово, 2500 — в момент ратификации, оставшаяся сумма перечисляется равными долями в течение 12 лет) и 400 эвбейских талантов. Помимо этого, Антиох III снабжает римскую армию зерном до заключения мира[12].

- Армия Селевкидов лишается боевых слонов, флот сокращается до 10 кораблей, которым запрещено выплывать далее Сарпедонского мыса в Киликии[10]. Также династии запрещалось рекрутировать наёмников в зоне римского влияния[12].

- В качестве гарантии исполнения мирного договора в Рим должны быть доставлено 20 заложников, отобранные его представителями. Среди них был и третий сын монарха, которого в отличие от оставшихся нельзя было заменить[12].

Зимой 190—189 года до н. э. в Эфес прибыло селевкидское посольство во главе с Антипатром, при котором находились заложники для подтверждения заключаемого мирного договора. После этого в Рим они прибыли вместе с представителями других греческих государств. Сенат ратифицировал договор, а отторгнутые у Антиоха III земли распределил между Пергамом (фракийский город Херсонес, Лисимахия, Траллы, Эфес, Телмис, области Фригия, Великая Фригия, Мисия, Ликаония, Милиада, Лидия) и Родосом (Кария и Ликия). После принятия договора победителями к Антиоху III в Апамею прибыли римские легаты, где царь также его утвердил[13].

Обретение власти

За время пребывания царского сына в Риме на его родине произошли значительные перемены. В 187 году до н. э. Антиох III был убит местными жителями при попытке конфисковать богатства храма Бэла в Эламе, чтобы с их помощью расплатиться с Римом. Ему наследовал Селевк IV Филопатор, который из-за возникших в ходе требуемых Римом выплат финансовых проблем не мог уделять требуемое внимание внешней и внутренней политике[14].

В 178 году до н. э. сирийский царь смог добиться освобождения своего брата, отправив вместо него собственного старшего сына Деметрия, которому тогда было около девяти лет[15]. Следующие три года Антиох пребывал в Афинах, давших ему городское гражданство и должность главы магистрата[15]. Осенью 175 года до н. э. Селевк был убит собственным министром Гелиодором[16], провозгласившим себя регентом при его малолетнем сыне Антиохе. Сановник мог рассчитывать на поддержку местной и греко-македонской знати, которых не устраивала неспособность покойного навести порядок внутри страны и восстановить былое величие за её пределами[17].

Переворот не получил поддержку соседних правителей, и с помощью солдат пергамского царя Эвмена II царский брат вступил в столицу страны — Антиохию. Прежние министры Селевка вскоре сошли со сцены. Гелиодор был убит, обладавший сильным влиянием на Селевка Апполоний удалился в Милет[18], а бывший всё царствование Филопатора фактически независимым правителем земель между Аравией и Иудеей Гиркан покончил с собой, опасаясь возмездия за войны с арабскими племенами[19]. Основными советниками регента выступили два брата — Гелиодор и Тимарх, бывшие с ним во время римского плена. Первый стал финансовым министром, а второй — наместником восточных сатрапий[20].

Селевкид женился на вдове своего брата — Лаодике IV[21], после чего усыновил её сына и наследника трона, также сменив своё имя на Антиох. Однако регентство продлилось лишь несколько лет, когда новый министр Андроник убил приёмного сына правителя, за что был казнён[22].

Внутренняя политика

Антиох IV стремился укрепить свой авторитет среди эллинского населения, используя для этого разнообразные приёмы: он регулярно одаривал полисы и греческие храмы, устраивал пышные религиозные празднества. С этой же целью царь совершал и более эксцентричные поступки: знакомился на улицах с первыми встречными из простонародья, демонстративно посещал общественные бани, решал мелкие споры на агоре, во время праздника в Дафне сам исполнял обязанности распорядителя. Некоторые современники видели в этих занятиях проявление простодушия и в насмешку «переименовали» Антиоха в «Эпимана» (др.-греч. Ἐπιμανής «безумный»).

Он также предпринял попытку восстановить военную мощь государства и укрепить царскую власть за счёт резкого ускорения процесса эллинизации местного населения Сирии и Месопотамии. Рядом с уже существующими городами (например Вавилоном) создавались новые полисы. Поощрялось строительство театров, гимнасиев. Некоторые местные храмы посвящались греческим богам (например, самаритянский храм на горе Гаризим). Принимающие греческую культуру получали различные привилегии. В целом эта политика была довольно успешной и привела к временному подъёму царства.

Филэллинство

Царь активно занимался градостроительной политикой, построил четвёртый квартал Антиохии — Эпифанию, тем самым превратив город в тетраполис[23], чьи районы были отделены друг от друга внутренней стеной. В этом районе были театр, городская цитадель, здание Сената и храм Юпитера Капитолийского, имевший вызолоченный потолок и покрытые золочёным листом стены[24][25].

Особая связь у царя сохранилась с Афинами, где он провёл несколько лет после своего освобождения и откуда направился в Антиохию. Горожане были рады его победе и оказали почести его главным союзникам — правителям Пергама Эвмену II и Атталу II. На Агоре было воздвигнуто несколько статуй Эпифана, в честь его высокопоставленных друзей городские власти выпустили три декрета, также сохранился четвёртый декрет в честь Филонида из Лаодикеи. Двое афинских граждан посвятили Антиоху статуи в святилище Аполлона на острове Делосе[26].

Но и сам царь не забыл об Афинах и приказал своему архитектору Дециму Коссицию достроить храм Зевса Олимпийского, возведение которого начиналось ещё при тиране VI века до н. э. Писистрате. Строительные работы были в самом разгаре, однако смерть царя сама собой их остановила, и храм был окончательно достроен уже при римском императоре Адриане[26]. Также афинские граждане в царстве Эпифана обладали специальными привилегиями. Впрочем, щедрость царя ощутили жители и других греческих городов за пределами его владений: Олимпии (подарил полог с восточной вышивкой), Кизика (предоставил золотую посуду для стола в пританее[коммент. 2].), Мегалополя (предоставил деньги на возведение большей части городской стены), Тегеи (обещал возвести мраморный театр, но не успел достроить), жителям Родоса он предоставил требовавшиеся им вещи [24][25].

Религиозная политика

Парад в Дафне

В 167 году до н. э. Антиоху стало известно о том, что победитель Персея Македонского Луций Эмилий Павел справил с большим размахом триумф в городе Амфипиолис, посвящённый победе в войне с Македонией. Царь также решил организовать нечто подобное в пригороде Антиохии — Дафне[27].

Сначала прошло шествие военных отрядов. Там участвовали как поданные самого государя (киликийцы, уроженцы иранской области Нишша, македонские поселенцы), так и многочисленные наёмники из Скифии[28], Фракии, Галатии и Мисии (последняя область подчинялась Пергамскому царству, и вербовка там не могла состояться без ведома Эвмена[29]). Помимо них в марше участвовали боевые колесницы и слоны, а также 5 000 отряд воинов, вооружённых по римскому образцу. За этим последовала мирная процессия, в которой участвовали рабы с золотыми и серебряными предметами, 800 юношей с золотыми венками, а также статуи всех богов, которым поклонялись в царстве Селевкидов. На параде в Дафне Антиох IV исполнял роль распорядителя и активно следил как за ходом парада в пригороде, так и за многочисленными пирами, следя за расположением гостей и раздавая указания слугам[30]. Вскоре после окончания мероприятий столицу посетило римское посольство во главе с Тиберием Семпронием Гракхом, отцом братьев Гракхов, с целью изучить настроения в Сирии. Несмотря на египетские события, Антиох принял римских послов весьма радушно, предоставив в распоряжение гостей собственный дворец, чем убедил их в дружеских чувствах к Римской республике[31].

На организацию празднеств, продлившихся тридцать дней, было потрачено всё, что было захвачено в ходе египетского похода, и деньги, собранные царскими «друзьями»[коммент. 3][32]. В честь празднеств во время правления Антиоха IV были выпущены золотые статеры (дидрахмы аттического веса)[33].

Война с Египтом

Предпосылки

Антиох III в ходе войны с Птолемеем V Эпифаном смог захватить территорию Келесирии (включавшей в себя Палестину и Финикию), бывшей несколько десятков лет причиной нескольких войн между Селевкидами и Птолемеями. В 196 году до н. э. был заключён мирный договор, согласно котором женой Эпифана становилась дочь победителя Клеопатра[34]. Приданым своей дочери Антиох выбрал завоёванные территории[35], подати с которых делились поровну между Селевкидами и Лагидами[36]. Однако итоговый статус приданого Клеопатры вызывал вопросы у современников[37].

Только смерть в 180 году до н. э. не позволила Птолемею V начать вторжение в отторгнутые земли[38]. Клеопатра в качестве регента при своих малолетних детях Птолемее VI Филометоре, Птолемее VIII Эвергете и Клеопатре II удерживала обе страны от военных действий. Её смерть в 176 году до н. э. поменяла расстановку сил, и регентами стали евнух из Хузестана Евлей и бывший сирийский раб Леней, возобновившие подготовку к войне.

В 172 году до н. э. состоялась официальная коронация Птолемея VI, который должен был править вместе с сестрой и братом. На церемонии присутствовал представитель Антиоха Апполоний, благодаря которому его повелитель имел полную информацию о настроениях в Египте. И египетский и сирийский дворы отправили послов в римский сенат с целью убедить занять свою сторону в грядущей борьбе, однако римские законотворцы оставили этот вопрос без внимания из-за войны с Персеем Македонским, лишь продлив союзный договор с Птолемеями[37].

Первый поход

В 170 году до н. э. в выступлении перед народным собранием в Александрии опекуны обещали скорейшее завершение грядущей войны, в ходе которой будет покорено всё Селевкидское царство. После этого войско было направлено в Келесирию, вместе с ним шёл обоз с драгоценностями, золотом и серебром, с помощью которого регенты планировали подкупать гарнизоны вражеских городов[39].

Антиох Эпифан был готов к борьбе, для чего заранее построил новый военный флот и вернул в армию боевых слонов, что было запрещено согласно условиям Аппомейского мира[40]. Сирийская армия встретила противника около египетского города Пелусий, где полностью его разбила. Царь проявил гуманизм, приказав своим солдатам не убивать воинов противника, а брать живыми в плен. Этот шаг ускорил захват города и дальнейшее продвижение по стране[41].

После этого войска направились в Мемфис, где, по данным святого Иеронима, царь короновался в качестве фараона (не исключено, что он только формально провёл этот ритуал). По совету Евлея Птолемей VI попытался сбежать по морю к священному острову Самофракия, но был пойман и доставлен в лагерь своего дяди Антиоха IV. В это время в Александрии восставший народ и войско сместили Евлея и Ленея, провозгласив правителем Птолемея Эвергета, которому тогда было пятнадцать лет. Под руководством новых министров Комана и Кинея город приготовился к осаде, так как остальной Египет находился в руках Селевкида[37].

Находившиеся в египетской столице послы от греческих государств отправились в сирийский стан с предложением о посредничестве в мирных переговорах. Царь принял их в Мемфисе, где указал им на свои законные права на Келесирию. Его единственным требованием было признание александрийцами власти своего законного правителя — Птолемея VI[39]. Занять Александрию ему так и не удалось, так что, оставив Птолемея Филометора в Мемфисе и разместив сильный гарнизон в Пелусии, Антиох в 169 году до н. э. возвратился в Сирию. Государь рассчитывал на эскалацию борьбы между братьями[42].

Второй поход

Однако после отбытия сирийских войск Птолемей VI отправился в Александрию, где встретился с братом и сестрой. Они договорились о совместном правлении, тем самым Египет уже не нуждался в услугах третьей стороны. Однако Антиох IV не намеревался оставлять захваченные земли, начав чеканить для них монеты на основе египетских медных номиналов с Зевсом-Амоном или Исидой на аверсе и стоящим на пучке молний орлом на реверсе[43]. В Ахейский союз были направлены послы с просьбой поддержать законную власть и предоставить наёмников для грядущей борьбы с Селевкидом. Однако там на народных слушаниях победили сторонники Рима, и в Египет были отправлены только послы[44].

Весной 168 года до н. э. сирийское войско снова отправилось в поход, однако на этот раз двумя отрядами. Первый направился в Египет, второй имел целью остров Кипр, стратег которого Птолемей Макрон передал власть завоевателям и перешёл на их сторону[45]. К вступившему в страну Эпифану возле Риноколура прибыли египетские послы, благодарившие его от имени племянника в помощи за возврат власти и просившие не нарушать мир. Царь в ответ на это потребовал передачи ему Кипра, Пелусия и владения около Пелусийского устья реки Нил, после чего назначил срок для ответа[42].

Конец войны

После окончания срока ультиматума сирийцы повторили свой прошлогодний путь, местное население им не оказывало никакого сопротивления из покорности и страха. В 4 милях от Александрии в пригороде Элевсин к войску Антиоха IV прибыло римское посольство под руководством Гая Попиллия Лената. До этого посланник ожидал на острове Делос данных об исходе Третьей Македонской войны, и, получив весть о полном разгроме войск Персея в битве при Пидне, направился к Птолемеям[46]. Дальнейшие события происходили следующим образом:

Антиох приветствовал их и протянул было руку Попилию, но тот ему подал дощечки с сенатским постановлением, велев сперва прочитать. Прочитав, Антиох пообещал созвать друзей и с ними обдумать, как быть ему, но Попилий повел себя по обыкновенью круто: палкой, с которою шел, очертил он ноги царя и сказал: «Дай мне ответ для сената, не выходя из этого круга!». Опешив от такого насилия, Антиох замешкался было с ответом, но ненадолго, и сказал: «Что почли за благо в сенате, то я и сделаю». Лишь тогда Попилий подал Антиоху руку — как союзнику и другу[47].

Замешательство царя объяснимо сразу несколькими причинами. Гай Ленат был знаком с Антиохом ещё со времён его заложничества в Вечном городе, и никто не мог ожидать столь резкого поведения. Помимо этого, посол своим поступком нарушил неписаный закон селевкидского двора, согласно которому государь принимал решения только после совета со своими царскими друзьями[48].

Через несколько дней селевкидское войско покинуло Египет, а на Кипр прибыли римские уполномоченные. Под их присмотром последние отряды покинули остров, после чего власть Птолемеев была восстановлена уже в полном объёме[49].

Впрочем, Антиох IV имел причины не сильно расстраиваться из-за восстановленного статуса-кво. За время двух походов весь Египет подвергся поборам и грабежам со стороны интервентов, тем самым пополнив царскую казну[50].

Маккавеи

Предыстория

Когда войска Антиоха III захватили Иерусалим, им оказали существенную поддержку знать и священники, которые получили щедрые дары за свою участливость. Все они были освобождены от уплаты личных налогов, а первосвященник вновь получил право взимать налоги, при этом будучи восстановленным в статусе главы нации. При этом привилегии города были подтверждены и расширены[51].

Поначалу процесс эллинизации в Иерусалиме, как, по-видимому, и во многих других городах, протекал мирно. Часть населения, в том числе некоторые священники, решила принять греческие обычаи и жить обособленной общиной. Однако ситуация осложнялась борьбой группировок, поддерживающих разных кандидатов на первосвященство, и самой спецификой иудаизма.

Политика Антиоха IV

В 170 г. до н. э. Антиоху пришлось ввести в город войско, чтобы восстановить порядок; а в 168 г. до н. э. волнения, вызванные слухом о гибели царя, переросли в масштабное восстание. Антиох организовал карательный поход и жестоко подавил мятеж, Иерусалим был разграблен. После этого царь решил, опираясь на прогречески настроенную часть жречества, перейти к насильственной эллинизации жителей. Он превратил Иерусалимский храм в святилище Зевса и на глазах у всех лично заколол жертвенную свинью на его алтаре. Начались религиозные преследования, сопровождавшиеся публичными казнями, пытками и т. д. Городские укрепления были срыты, и неподалёку построена новая крепость, куда переселились филэллины.

Маккавейское восстание

Вскоре жестокие гонения вызвали новое восстание под предводительством Маккавеев (165 г. до н. э.). Внезапная смерть помешала царю организовать новый поход против иудеев; в то же время мятеж разрастался и принимал характер войны за независимость. Несмотря на неоднократные попытки наследников Антиоха вновь покорить Иерусалим, борьба закончилась победой иудеев. В честь этой победы отмечается еврейский праздник Ханука, существующий до сих пор.

Восточный поход

Летом 165 до н. э. Антиох IV организовал поход в восточные части своего царства, так как некоторые сатрапии провозгласили независимость либо были захвачены соседними правителями, почуявшими после Сирийской войны ослабление центральной власти[52], также этим мероприятием можно было пополнить государственную казну. Перед отъездом соправителем царя был назначен его малолетний сын Антиох V, а опекуном — Лисий, которому была передана часть войска и управление территорией от египетской границы до реки Евфрат[53].

Первой целью похода стала бывшая сатрапия Армения. Ей управлял полководец Антиоха III Арташес, отвергнувший власть царя после победы Рима в битве при Магнесии. По свидетельству Страбона, Арташес захватил у Селевкидов Таронитиду [54]. По сообщениям Аппиана, армия Эпифана вторглась в пределы страны и пленила самого армянского царя [55], а в его землях были расставлены гарнизоны под командованием стратега Нумения[17]. По информации, которую сообщают Страбон, Моисей Хоренский, Диодор Сицилийский, Порфирий, со слов отца церкви Иеронима, он перешёл со своими войсками Евфрат и столкнулся с армянским войском, в свою очередь форсировавшим Тигр и шедшим ему навстречу. В итоге Антиох не перешёл Тигр, Тморик (Таронитида) остался в пределах Армении[56], а уже в 161 году д.н. э. Арташес вновь вступил в борьбу с Селевкидами и начал активно поддерживать восставшего сатрапа Мидии и Вавилонии[фр.] Тимарха[57], чьё восстание существенно ослабило царство Селевкидов.

После этого войско отправилось в Персию, по дороге Антиох заново основал колонию Антиохию, на месте которой в дальнейшем развился город Спасину Харакс. Посетив Персеполис, в 164 году он побывал в мидийской Экбатане, которая была переименована в честь правителя в Эпифанию[52].

Смерть

Существуют по крайней мере две версии гибели Антиоха IV, произошедшей осенью 164 года до н. э.[52]:

- Он умер от внезапной болезни после неудачной попытки ограбить храм Артемиды в Элемаиде и вестей о поражении своих войск в Иудее[58][59][60][61].

- Царь был убит в городе Габы (расположенном недалеко от современного Исфахана[52]) в сражении с местным населением или восставшими воинами[17]. В пользу этой версии говорит обнаруженный в 1911 году в селении Армавир камень с греческими надписями, одна из которых предположительно является письмом Нумения к Лаодике IV, в котором тот описывает поход в Армению и обстоятельства смерти Антиоха IV[62].

Семья

От брака с Лаодикой IV родились:

- Антиох V Евпатор (173 до н. э. — 162 до н. э.) — наследовал селевкидский трон после внезапной смерти своего отца. От имени ребёнка страной управлял Лисий.

- Лаодика VI (?—115/113 до н. э.) — после 152 до н. э. вышла замуж за понтийского царя Митридата V, и стала матерью Митридата VI Евпатора.

Также Антиох имел связь с наложницей Антиохидой, которой подарил города Тарс и Малл, чьи жители подняли мятеж из-за этого решения правителя[63].

После смерти Антиоха, Александр Балас объявил себя сыном Антиоха.

Оценки

Внешняя и внутренняя политика

Война с Египтом стала для Антиоха IV попыткой вернуть былое величие для своего царства, но инцидент с римским послом явно продемонстрировал неспособность сохранить его независимое положение. После этого случая в Восточном Средиземноморье не осталось ни одного государства, не прислушивающегося к воле Вечного города[64].

Политика эллинизации, стоившая жизни самому Эпифану, в итоге вылилась в борьбу с религиозными культами Иудеи и восточных провинций, тем самым сведя на нет все её возможные достижения. Антагонизм между македонянами и греками и местным населением никуда не исчез, и хотя Антиох V отменил действие указов своего отца, это никак не повлияло на политику Маккавеев, продолживших борьбу[65]. Спустя годы взор на Иудею обратит Рим и возьмёт её под свою номинальную защиту, а туземное население восточных сатрапий перейдёт на сторону парфянских царей в их борьбе с Селевкидами[66].

Итоги правления

В царстве Селевкидов проявились особенно четко характерные черты эллинистического общества; но ни одно из достижений этого общества не получило и не могло получить законченного развития. Здесь, несмотря на объективную потребность и на сознательные усилия правителей, не было достигнуто ни единство государства, ни единство народа и его экономики, ни даже единство культуры.[67]”.

Обладавший неплохими военными и дипломатическими способностями Антиох IV так и не смог навести порядок в государстве. К его смерти выступления в Иудее не были подавлены, как и не был наведён порядок на востоке. Неразбериха с регентством и прилежное соблюдение условий Апамейского мира ослабила позиции и популярность Лисия, и в 161 году до н. э. население страны с восторгом приняло сына Селевка IV Деметрия, сумевшего бежать из Рима ради престола. Вернувшись в страну, Деметрий сразу же приказал убить опекуна и малолетнего сына Антиоха Эпифана[67].

С этого момента начинается упадок страны, и ни один из последующих царей уже не умер своей смертью. Государство раздирали постоянные междоусобицы между представителями побочных ветвей Селевкидской династии и самозванцами. В царстве могли одновременно править сразу два претендента, чем активно пользовались соседние страны, вмешивавшиеся в его внутреннюю политику и отторгавшие к себе владения потомков Селевка I Никатора[66][67].

Антиох IV Эпифан в литературе

- Эдгар Аллан По. «Четыре зверя в одном (человеко-жираф)» (1836)

- В. А. Алымов. «Завет Маккавея» (2006)

- Б. Якубович. «Миражи Антиоха» (2012)

- Б. Якубович. «Фиаско Антиоха» (2012)

Комментарии

Примечания

Источники

- Диодор Сицилийский. Историческая библиотека. simposium.ru.

- Первая книга Маккавейская. wikisource.org.

- Вторая книга Маккавейская. wikisource.org.

- Аппиан. Сирийские дела. ancientrome.ru.

- Иосиф Флавий. Иудейские древности. vehi.net.

- Полибий. Всеобщая история.

- Страбон. География. М.: Наука, 1964.

- Тит Ливий. История Рима от основания города. ancientrome.ru.

- Юстин. Эпитома сочинения Помпея Трога «История Филиппа». М.: Наука, 1964.

Литература

- Ostin A.E. The Cambridge Ancient History Volume VIII, The last age of the Roman Republic. — Cambridge: Cambridge University Press, 1989. — 592 с. — ISBN 0-521-23448-4. Архивная копия от 10 ноября 2013 на Wayback Machine

- Bevan E. R. The House of Ptolemy. A History of Hellenistic Egypt under the Ptolemaic Dynasty. — Chicago: Ares Publishers, Inc., 1989.

- Bevan E. R. The House of Seleucus. Vol II.. — London: E. Arnold, 1902.

- Bickerman E. J. From Ezra to the last of the Maccabees : foundations of post-Biblical Judaism. — New York: Schocken books, 1962.

- Кузищин В. И. Государство Селевкидов // История Древней Греции. — Москва: Высшая школа, 1996.

- Абакумов В. В. Серебряные монеты Селевкидов. — Москва: Нумизматическая литература, 2008. — 144 с. — ISBN 978-5-91561-028-5. Архивная копия от 15 декабря 2013 на Wayback Machine

- Бенгтсон Г. Правители эпохи эллинизма / Пер. с нем. и вступит. статья Э. Д. Фролова. — М.: Наука (ГРВЛ), 1982. — 391 с. — 10 000 экз.

- Бикерман Э. Д. Государство Селевкидов. — Москва: Наука, Главная редакция восточной литературы, 1985. — 391 с.

- Бикерман Э. Д. Евреи в эпоху эллинизма. — Москва: Гешарим, Мосты культуры, 2000. — 384 с. — ISBN 5-93273-024-2.

- Бокщанин А. Г. Парфия и Рим. Часть 1. Возникновение системы политического дуализма в Передней Азии. — Москва: Издательство Московского Университета, 1960. — 253 с.

- Болтунова А. И. Греческие надписи Армавира // Известия Армянского филиала Академии Наук СССР. — 1942. — № 1—2. — С. 35—61.

- Климов О. Ю. Пергамское царство. — СПб.: Факультет филологии и искусств СПБГУ; Нестор-История, 2010. — 400 с. — ISBN 978-5-8465-0702-9.

- Моммзен Т. История Рима. Т. 2. От битвы при Пидне до смерти Суллы. / Русский перевод под общей редакцией Н. А. Машкина.. — М.: Гос. соц.-экономич. изд-во,, 1937.

- Ранович А. Б. Эллинизм и его историческая роль. — Москва: Издательство АН СССР, 1950. — 264 с.

- Сапрыкин С. Ю. Понтийское царство: Государство греков и варваров в Причерноморье. — Москва: Наука, 1996. — 195 с. — ISBN 5-02-009497-8.

- Чериковер В. Эллинистическая цивилизация и евреи. — СПб.: ИЦ «Гуманитарная Академия», 2010. — 640 с. — ISBN 978-5-93762-041-5.

- М. Штерн. Период второго храма // Очерки по истории еврейского народа / под редакцией С. Эттингера. — Тель-Авив: Aм овед, 1972.

- Анохин А. С. Внешняя и внутренняя политика Антиоха 4-го Епифана: Автореферат. — М., 2013.

- Анохин А. С. Муниципальный бронзовый чекан при Антиохе 4-м Епифане // Актуальные проблемы исторической науки и творческое наследие С. И. Архангельского: 15-е чтения памяти член-корреспондента АН СССР С. И. Архангельского, 8-9 февраля 2007 г. Ч. 1. — Нижний Новгород, 2007. — С. 25-28.

- Анохин А. С. Муниципальный чекан при Антиохе 4-м: Характер и причины появления // Antiquitas iuventae. Вып. 3. — Саратов, 2007. — С. 106—123.

- Анохин А. С. Полибий и Антиох 4-й: Истоки враждебной традиции // Политика, идеология, историописание в римско-эллинистическом мире. — Казань, 2009. — С. 59-62.

- Анохин А. С. «Римское» в политике Антиоха 4-го Епифана // Человек, семья, нация в контексте мировой культуры: Сборник докладов Всероссийской научной конференции «Добролюбовские чтения-2010» и Всероссийской научно-практической конференции «К молодой семье через культуру». — Нижний Новгород, 2010. — С. 102—108.

- Анохин А. С. Традиция об Антиохе 4-м Епифане с древности до наших дней // Проблемы утраты и возрождения традиционной и классической культуры на фоне развития цивилизации. Вклад Н. А. Добролюбова и современников в видение это темы: Сборник материалов научной конференции. — Нижний Новгород, 2007. — С. 317—331.

- Анохин А. С., Новиков С. В. Восточные кампании Антиоха 4-го Епифана (165—164 гг. до н. э.): Прерванный великий поход? // Проблемы истории, филологии, культуры. — 2015. — 1. — С. 143—164.

- Дадашева С. А. Монеты селевкидского царя Антиоха 4-го Епифана, найденные в Азербайджане // Вестник древней истории. — 1972. — 4. — С. 95-99.

- Лозовский В. В. Антиох 4-й Епифан в «Деяниях греческого царя» (4Q248) // Скрижали: Библейский альманах. Вып. 2. — Минск, 2011. — С. 91-97.

- Потоцкий С. П. Сирийская серебряная монета Антиоха 4-го из клада монет на Украине // Палестинский сборник. — 1958. — 66. — С. 71-74.

- Смирнов С. В. «Божественные» эпитеты царя Антиоха 4-го // Antiquitas Juventae. — Саратов, 2007. — С. 124—131.

- Смирнов С. В. Культ царя Антиоха 4-го Епифана и иудейские апокалипсисы // Antiquitas Juventae. — Саратов, 2005. — С. 43-51.

- Смирнов С. В. Ореол могущественного правителя: К вопросу о культе царя Антиоха 4-го Епифана // Antiquitas Juventae. — Саратов, 2006. — С. 82-95.

- Смирнов С. В. Слоновые колесницы Антиоха 4-го // Проблемы истории, филологии, культуры. Вып. 25. — Магнитогорск; М.; Новосибирск, 2009. — С. 3-8.

- Hoffmann J. Antiochus IV Epiphanes, König von Syrien: Ein Beitrag zur allgemeinen und insbesondere israelitischen Geschichte. — Leipzig, 1873.

- Jansen H. Die Politik Antiochos' des IV. — Oslo, 1943.

- Kyrieleis H. Ein Bildnis des Königs Antiochos IV von Syrien. — B., 1980.

- Le projet politique d’Antiochos IV. — Nancy, 2014.

- Mago U. Antioco IV Epifane, re di Siria. — Sassari, 1907.

- Mittag P. Antiochos IV Epiphanes: Eine politische Biographie. — B., 2006.

- Morkholm O. Antiochus IV of Syria. — København, 1966.

- Morkholm O. Studies in the coinage of Antiochus IV of Syria. — København, 1963.

- Sekunda N. The Seleucid Army under Antiochus IV Epiphanes. — Stockport, 1994.

- Armenia and Iran II. The pre-Islamic period / Chaumont, M. L. // Encyclopædia Iranica. — 1987. — Т. II. — С. 418—438.