キツネ

| キツネ(広義) | |||||||||||||||||||||||||||

|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|

| |||||||||||||||||||||||||||

| 分類 | |||||||||||||||||||||||||||

| |||||||||||||||||||||||||||

| 和名 | |||||||||||||||||||||||||||

| キツネ(狐) | |||||||||||||||||||||||||||

| 英名 | |||||||||||||||||||||||||||

| fox | |||||||||||||||||||||||||||

| 属 | |||||||||||||||||||||||||||

狭義にはキツネ属のことである[1][2]。広義には、明確な定義はないがイヌ亜科の数属を総称する[3][4]が、これは互いに近縁でない属から構成される多系統である。

最も狭義にはキツネ属の1種アカギツネのことである[5][6]。古来、日本で「狐」といえば、アカギツネの亜種ホンドギツネのことだったが、蝦夷地進出後は、北海道の別亜種キタキツネも含むようになった。

現生種

最も広義のキツネとして、和名に「キツネ」(英語名に fox)が含まれる6属の種を挙げる。ただし、化石種を除く(近代絶滅種は挙げる)。

大きく3分した「〜クレード」は分子系統による[7]。イヌ亜科は伝統的にはイヌ族 Canini とキツネ族 Vulpini に分けられてきたが、この分類は、系統にも、広義のキツネの範囲とも、対応していない。

- アカギツネ型クレードの大半(タヌキ以外) - 旧大陸と北米のキツネ類。キツネ族の大半。

- キツネ属 Vulpes

- アカギツネ red fox、Vulpes vulpes

- アフガニスタンキツネ (ブランフォードギツネ) Blanford's fox、Vulpes cana

- オグロスナギツネ pale fox、Vulpes pallida

- オジロスナギツネ Rueppel's fox、Vulpes rueppelli

- ケープギツネ Cape fox、Vulpes chama

- コサックギツネ corsac fox、Vulpes corsac

- スウィフトギツネ swift fox、Vulpes velox

- チベットスナギツネ Tibetan fox、Vulpes ferrilata

- キットギツネ kit fox、Vulpes macrotis

- ベンガルギツネ Bengal fox、Vulpes bengalensis

- フェネック (フェネックギツネ) fennec、Vulpes zerda (Fennecus zerda)

- ホッキョクギツネ arctic fox、Vulpes lagopus (Alopex lagopus)

- オオミミギツネ属 Otocyon

- オオミミギツネ bat-eared fox、Otocyon megalotis

- キツネ属 Vulpes

- 南米クレードの一部 - 南米のキツネ類。オオカミ型クレード(イヌ属など)にやや近縁で、イヌ族の一部。

- カニクイキツネ属(カニクイイヌ属) Cerdocyon

- カニクイキツネ(カニクイイヌ) crab-eating fox、Cerdocyon thous

- クルペオギツネ属 Lycalopex (Pseudalopex)

- クルペオギツネ (クルペオ) culpeo、Lycalopex culpaeus

- スジオイヌ hoary fox、Lycalopex vetulus

- セチュラギツネ Sechura fox、Lycalopex sechurae

- チコハイイロギツネ Argentine gray fox, chilla、Lycalopex griseus

- パンパスギツネ pampas fox, Azara's dog、Lycalopex gymnocercus

- †フォークランドキツネ属(フォークランドオオカミ属、アザライヌ属) Dusicyon

- †フォークランドキツネ(フォークランドオオカミ) Falkland island fox、Dusicyon australis

- カニクイキツネ属(カニクイイヌ属) Cerdocyon

- シマハイイロギツネクレード - 両米に住む。キツネ族の一部(アカギツネ型クレード以外の残り)。

- ハイイロギツネ属 Urocyon

- ハイイロギツネ gray fox、Urocyon cinereoargenteus

- シマハイイロギツネ island fox、Urocyon littoralis

- ハイイロギツネ属 Urocyon

- フェネックギツネ

- ホッキョクギツネ

- オオミミギツネ

- カニクイギツネ

- クルペオギツネ

- ハイイロギツネ

系統

広義のキツネ(図中の ―◆)は、イヌ亜科(現生イヌ科)の中で単系統を成さず、系統的に分散した多系統である。イヌ亜科の4大系統のうち3つに分散している。

| イヌ亜科 |

| ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||

生態

日本では、本州・九州・四国の各本島と淡路島[9]にホンドギツネが、北海道本島と北方領土にキタキツネが生息している。近年、沖縄本島でも自然分布以外の流入で生息が確認されている[要出典]。佐渡島にも人為的な移入がなされたが、定着は確認されていない[10]。

イヌ科には珍しく、群れず、小さな家族単位で生活する。イヌのような社会性はあまりないとされるが、宮城県白石市の狐塚のように、大きなグループで生活していた例も知られる[11]。

生後1年も満たないで捕獲訓練をマスターし、獲物を捕らえるようになる。食性は肉食に近い雑食性。鳥、ウサギ、齧歯類などの小動物や昆虫を食べる。餌が少ないと雑食性となり人間の生活圏で残飯やニワトリを食べたりする。夜行性で非常に用心深い反面、賢い動物で好奇心が強い。そのため大丈夫と判断すると大胆な行動をとりはじめる。人に慣れることで、白昼に観光客に餌をねだるようになる事が問題になっている[11]。

野生のキツネは10年程度の寿命とされるが、ほとんどの場合、狩猟・事故・病気によって、2-3年しか生きられない[12]。

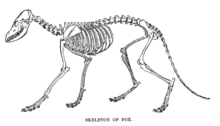

一般的に、キツネの体格は、オオカミ・ジャッカルなど、イヌ科の他の種よりも小型である。平均的なオスのキツネの体重は、5.9kg、メスはそれより軽い5.2kg。俗に言うキツネ顔で、ふさふさした尾を持つ。典型的なアカギツネの毛色は、赤褐色で、通常尾の先は白い[12]。

ロシアでは45年の選択的交配でギンギツネの創出に成功している。この選択的な繁殖により、毛色のバリエーション・丸い耳・巻き尾など、猫・犬・その他の動物で見られるような物理的・行動特性が変化することが分かった[13]。

人畜共通感染症であるエキノコックスについては、エキノコックス症の項が詳しい。

人間との関係

狐は、小型の家畜、ペット、また家に侵入し子供を襲うため、害獣とされた。どのような環境にも適応するので、様々な場所に住む固有種に影響を与える。都市部でもゴミを漁って生活できるため、そういった狐は resident urban carnivores(都市居住型肉食動物) に分類される[14]。また、そういった狐は、猫などの小動物を捕食したりし、ごみなどを散らかすため駆除対象となる[15]。

一部の国では、キツネはウサギと鶏の主要な捕食者であり、それら2つの種の個体群振動を研究した最初の非線形振動は、生物の捕食-被食関係による個体数の変動を表現する数理モデルであるロトカ・ヴォルテラの方程式として導かれた[16][17]。

キツネ狩り

16世紀にイギリスでキツネ狩りが始まり、イギリスの文化となった。しかし、20世紀以降は、世界的な動物愛護の影響により、イギリスでは犬を使った狩猟が禁止されている[18][19][20][21]。

家畜化の可能性

青銅器時代のイベリア半島では犬や牛と同様に餌を与えられ埋葬されていたことから、少なくともこの時代のこの地域では狐を家畜化していた可能性がある[22]。

ロシアの神経細胞学者リュドミラ・ニコラエブナ・トルットは、ロシア科学アカデミーの遺伝学者ドミトリ・ベリャーエフと共に、キツネの人為選択による馴致化実験を行った[23][24]。100頭あまりのキツネを掛け合わせ、もっとも人間になつく個体を選択して配合を繰り返すことで、わずか40世代でイヌのようにしっぽを振り、人間になつく個体を生み出すことに成功した。同時に、耳が丸くなるなど飼い犬のような形質を発現することも観察された[25][26]。これはなつきやすさという性質が、(自然、あるいは人為的に)選択されうることを示している。

以下のような、規模の大きい観光用の放し飼い施設がある。

- 北きつね牧場(北海道北見市)

- キタキツネ 約100頭規模、『北の国から』スペシャルエディションのロケ地

- 宮城蔵王キツネ村(宮城県白石市)

- キタキツネ・銀ギツネ・十字ギツネ・ホッキョクギツネ・ブルーフォックス混合 約100頭規模、映画『子ぎつねヘレン』役のキツネの里

鳴き声の聞きなし

日本における鳴き声の聞きなしについては、古来は「キツ」「ケツ」と表現されており、岩手県遠野市付近の口承文芸を採集した佐々木喜善が編集した説話集『聴耳草紙』『老媼夜譚』、あるいは佐々木の語りをまとめた柳田国男の『遠野物語』においては、キツネの鳴き声は「グェン」「ジャグェン」と表現されている。現在では専ら「コン」が用いられているが、テレビ番組『シルシルミシルさんデー』によるとこれは親が子を呼ぶ時の鳴き声に由来しているらしい[27]。なお、アイヌ語での聞きなしは「パウ」である[28]。

2013年にはノルウェーのコメディアン兄弟・Ylvisが“キツネは何て鳴くのか?”をテーマにした楽曲『The Fox』を発表した。

大衆文化の中での狐

狐は広い範囲に適応して住み着くことから、多くの地域の民族伝承に登場する。西洋では、ハンターを回避する狡猾な動物であることから、トリックスターの役割として登場する。アジア圏では、使い魔としての役割や西洋のように悪戯好きで人を騙す性格を有し、女性に化けるなどの能力を持つ。特に、日本(大和民族)においては文化・信仰と言えるほどキツネに対して親密であるほか、人を化かすいたずら好きの動物と考えられたり、それとは逆に宇迦之御魂神の神使として信仰されたりしている。

脚注

関連項目

- こぎつね座

- フォックスホール - 軍隊が使用する一人だけ入れる大きさの塹壕(蛸壺壕)

- きつねダンス - ファイターズガールのチアダンス

- キツネの入った言葉一覧

- ハイイロオオカミのハンドサイン、コルナ ‐ 狐のハンドサインは日本では狐の影絵などで見られるが、日本以外では侮辱的な意味や、民族主義的な使われ方がなされる。

- キツネをモチーフとしたキャラクター

・キツネリア - ArcheopteryWorld[1]のキャラクター

- 関連作品