柴島城

柴島城(くにじまじょう)は、大阪府大阪市東淀川区にあった日本の城。

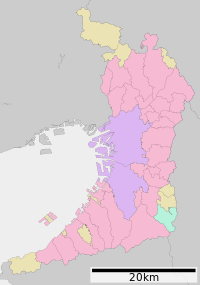

(大阪府) | |

|---|---|

柴島城の石碑 | |

| 別名 | 柴嶋城 |

| 城郭構造 | 平城 |

| 天守構造 | なし |

| 築城主 | 十河一存 |

| 築城年 | 天文18年(1549年)以前 |

| 主な改修者 | 不明 |

| 主な城主 | 十河一存、細川晴賢、稲葉紀通 |

| 廃城年 | 不明 |

| 遺構 | 不明(埋没?) |

| 指定文化財 | なし |

| 再建造物 | なし |

| 位置 | 北緯34度43分45.908秒 東経135度30分50.032秒 / 北緯34.72941889度 東経135.51389778度 |

| 地図 | |

概要

柴島の地は、神崎川と中津川に囲まれた中州である中島にあり、若干の高地(芝ガ洲)にあったと思われている。この地は近代の淀川改修事業で一部は淀川の河川敷になり、中津川も廃川となってしまい現在その地形は失われている。明治時代初期に作成されたと思われる『東摂城址図誌』(東城兎幾雄編)に柴島城も記載されており、それによると城跡の大きさは二町四方で、周囲より四尺ほど高い畑地があったとしているが、その畑地は現在大阪市立柴島中学校となっている。「数値地図5mメッシュ(標高)京都及大阪」(国土地理院発行)を使って柴島付近を縮尺2500分の1の地図にし、『東摂城趾図誌』(東城兎幾雄編)の柴島城の地図と比べてみると、170メートル×200メートルの長方形の微高地(標高4メートル)がほぼ一致した。

『東摂城址図誌』には城跡の東側に柴島神社(字白妙)が建っていたが、先の淀川改修事業で約600メートル北側の字調布に移築された。また柴島中学校の周辺で「本丸」「城道」「屋敷」「西屋敷」等の字名が残っていることにより城跡であったこと窺えるが、遺構などは全く残っていない。昭和3年(1928年)に建てられた大阪市の石碑は柴島神社との関係から場所を決定したようで、北に約150メートルずれている。柴島神社は現在の場所字調布ではなく、明治以前は外島(字白妙)にあった。

なお、現在の大阪市の解説では石碑付近を城跡とし[1]、大阪府の大阪府の行政地図情報システムによる埋蔵文化財包蔵地範囲の表示でも、碑の付近を「柴島城跡伝承地」として設定している[2]。

沿革

柴島城は十河一存が築いたのではないかと思われている。この城が史上に現れるのは大きく分けて2つあり、江口の戦いの時と大坂夏の陣の時である。江口の戦いでは三好政長派の細川晴賢がいる柴島城を三好長慶軍が大軍をもって攻め落城させている。その後稲葉紀通が江口村、大道村、柴嶋村等の中島藩を領土とし、この柴島城も稲葉紀通の居城となり大坂夏の陣では大和方面軍に組み入れられたようであるが、紀通も福知山藩に移封され、いつごろから廃城になったのかは不明である。

アクセス

- 鉄道

- 車