ヒッグス粒子

ヒッグス粒子(ヒッグスりゅうし、英語: Higgs boson (英語発音)/hɪgz ˈbəʊzɒn/ ヒッグス・ボソン)は素粒子の一種。

一部の粒子の質量の起源を説明する理論であるヒッグス機構において存在が予想された素粒子であり、2011年以降にヒッグス粒子の存在が観測されたため、ヒッグス機構の正しさが示された。

ヒッグス自身はヒッグス粒子を「so-called Higgs boson(いわゆる ヒッグス粒子と呼ばれているもの)」と呼んでおり、他にも様々な呼称がある。

概要

ウィークボソンをはじめとするいくつかの粒子の質量の起源を説明するため、1964年にエディンバラ大学のピーター・ウェア・ヒッグスは、自発的対称性の破れの考えに基づいた理論を提唱した。この理論はヒッグス機構と呼ばれる。

ヒッグス機構においては、ヒッグス場と呼ばれるスカラー場が導入され、それに対応するスカラー粒子も同時に導入される[注 1]。これをヒッグス粒子と呼ぶ。ヒッグス粒子はスピン0・電荷0 のボース粒子である。

ヒッグス機構を含む理論模型が現実に即しているかどうかを判定する上で、その模型に対応するヒッグス粒子が存在するかどうかの実験的検証が鍵となる。ヒッグス粒子という言葉は、広い意味ではヒッグス機構において現れる粒子のことであるが、特に標準模型(ワインバーグ=サラム理論)のヒッグス粒子を指して使われる場合が多い。標準模型においては、ウィークボソン(W±,Z)はヒッグス機構により質量を獲得しているとされており、クォークやレプトンもヒッグス場との相互作用を通して質量を得ているとされている。

ヒッグス機構

ヒッグス機構とは、ピーター・ヒッグスが1964年に提唱した、ゲージ対称性の自発的破れに関する理論である[1]。この理論の下では、南部・ゴールドストーン粒子は物理的には現れず、その自由度はゲージ場の縦成分として吸収され、ゲージ場はベクトル粒子としてふるまうことになる[1]。この理論は、質量をもつベクトル粒子を、きわめて基本的な対称性に基づいたゲージ場として解釈することを可能にする[1]。つまり、ヒッグス機構は質量の起源について合理的な説明を与えることができる。

この理論では、「真空」と同じ量子数を持つスカラー粒子が現れる、とされるので、この仮説が正しいものだと証明するためには、このいわゆる「ヒッグス粒子」を実験的に見つけることが課題になる[1]。

なお、似たようなメカニズムは、ブリュッセル自由大学のロベール・ブルー (Robert Brout) とフランソワ・アングレールも1964年に、ヒッグスとは独立に提唱していた。

ヒッグス機構では、宇宙の初期の状態においては全ての素粒子は自由に動き回ることができ、質量を持たなかったが、低温状態となるにつれ、ヒッグス場に自発的対称性の破れが生じ、真空期待値が生じた(真空に相転移が起きた)と考える。これによって、他のほとんどの素粒子がそれに当たって抵抗を受けることになった。これが素粒子の動きにくさ、すなわち質量となる。質量の大きさとは、真空期待値が生じたヒッグス場と物質との相互作用の強さであり、ヒッグス場というプールの中に物質が沈んでいるから質量を獲得できると見なす。光子はヒッグス場からの抵抗を受けないため相転移後の宇宙でも自由に動き回ることができ、質量がゼロであると考える。

ヒッグス粒子の存在が意味を持つのは、ビッグバン、真空の相転移から物質の存在までを説明する標準理論の重要な一部を構成するからでもある。もしヒッグス粒子の存在が否定された場合は、標準理論(および宇宙論)は大幅な改訂を迫られることになる。

マスメディアによるニュース報道等では「対称性の破れが起こるまでは質量という概念自体が存在しなかった」などと紹介されることがあるが、これは正確ではない。電荷、フレーバー、カラーを持たない粒子、標準模型の範囲内ではヒッグス粒子それ自体および右巻きニュートリノはヒッグス機構と関係なく質量を持つことが出来る。また、重力と質量の関係、すなわち重力質量発生の仕組みは空間の構造によって定められるものであり、標準模型の外部である一般相対性理論、もしくは量子重力理論において重力子の交換によって説明されると期待される[要出典]。

標準模型

標準模型のうち、電弱相互作用を説明する部分のワインバーグ=サラム模型においてヒッグス機構が用いられている。ワインバーグ=サラム模型はウィークボソンに質量があることが無理なく説明でき、しかもWボソンとZボソンの質量比が実験結果と一致するため、素粒子の標準模型の主要な部分をなしている。

標準模型のヒッグス場は SU(2)L×U(1)Y の下で

の形の表現を持つ。これがヒッグス場のポテンシャル項により真空期待値

を持って対称性を破る。真空期待値の大きさは

である。ここで GF はフェルミ結合定数である。対称性を破りヒッグス場の内3つのスカラー場はWボソンとZボソンに吸収されて質量を与え、残った1つのスカラー場を量子化して得られるのがヒッグス粒子である。

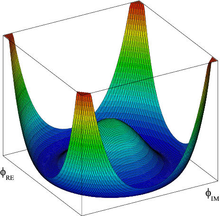

高次の対称性が破れ低次の対称性に移る際、ワイン底型ポテンシャルの底の円周方向を動くモードは軽いが、ワイン底を昇るモードにはたくさんのエネルギーが必要である。そのうちの前者を南部・ゴールドストンボソンと呼ぶ。対称性が保たれている状態でヒッグズ場は複素スカラー2つで計4つの自由度を持つが、対称性の破れによって3つの南部・ゴールドストンボソンが生じ、3つのウィークボソンW±・Zに、それぞれの一成分としてとりこまれる。実験検証の望まれているヒッグス粒子はワイン底を昇るほうのモードに対応するものである。

実験

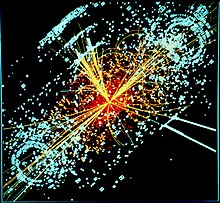

素粒子の標準模型がヒッグス機構に拠って立つことを完全に立証する為には、ヒッグス粒子の探索が重要となる[注 2]。ヒッグス粒子は標準模型の中で最後まで未発見のまま残された素粒子であり、実際に捕捉すべく長年に渡って実験が行われてきた。その発見は高エネルギー物理学の加速器実験の最重要目的の一つと位置づけられるようにもなり、ジュネーブ郊外に建設され、2008年より稼働した欧州原子核研究機構(CERN)の大型ハドロン衝突型加速器(以下LHC)での発見が期待されていた。その実験はたやすいものではなく、LHCを用いた衝突実験でも、理論計算によるとおよそ10兆回に1回しか生成されないとされている。つまり理論が正しい場合でも、それによって予測される粒子は、巨大・巨額の装置および大量の人員を長年に渡って用いる手法で実験を行っても、生成自体が大きな困難だとされている。

2011年12月のこと、「ヒッグス粒子」が「垣間見られた」と発表され[2][3][4][5][6][7][8][9][10]、そのニュースが世界を駆け巡った。

2011年12月、CERNは、2つの研究グループが示したLHCの10月末までの実験データの中に、ヒッグス粒子の存在を示唆するデータがあることを見つけ、12日、ヒッグス粒子は 「glimpse(垣間見えた)」と発表した。これは、「発見」の発表ではない。発表の最後にCERNの所長は、「ヒッグス粒子が発見されたかどうかを決定するにはより多くのデータが必要である。次の稼働期間(2012年11月のデータ収集期間)が終われば決定されるであろう」と語った。

翌日の13日に、ATLAS実験グループとCMS実験グループはそれぞれ、ヒッグス粒子が存在するとして95%の信頼性区間に対応する質量領域が 115–130 GeV/c2 (ATLAS)、115–127 GeV/c2 (CMS) と発表した。最も可能性の高い範囲は、3.6σ(σ は1標準偏差)の統計レベルで 125-126 GeV/c2 (ATLAS)、2.6σ で124 GeV/c2 (CMS) である[2][3][4][5][6][7][8][9][10]。

その後、2012年7月4日、同施設で「新たな粒子を発見した」と発表された。質量はCMS:125.3 GeV/c2(統計誤差は±0.4、系統誤差は±0.5、標準偏差は5.8)[11]、ATLAS:126.0 GeV/c2(統計誤差は±0.4、系統誤差は±0.4、標準偏差は5.9)[12]である。だが、この「新しい粒子」が、捜し求めていたヒッグス粒子であるのかそうではないのか、ということについては確定的には表現されず、さらに精度を高めて確かめるために実験が続けられる、とされた[13][14]。

2013年3月14日にCERNは、2012年7月31日の時よりも2.5倍も多いデータを分析した結果、新たな粒子はヒッグス粒子である事を強く示唆していると発表した。例えば、ヒッグス粒子は理論的にはスピン角運動量が0であるとされているが、データ解析の結果それと一致することが確かめられた。

ヒッグス粒子を大量に生成しうる加速器施設を「ヒッグスファクトリー」と呼ぶ。計画・構想として、日本が候補地の一つである「国際リニアコライダー(ILC)」のほか、中華人民共和国の「CEPC」、欧州の「FCC」「CLIC」がある[15]。

さまざまな呼称

まずはじめにベンジャミン・W・リーらによって「ヒッグス粒子」と命名された[16][17]。

その後、レオン・レーダーマンらの著書"The God Particle"(邦訳題『神がつくった究極の素粒子』)[18]の書名が元となって[19]「God particle(神の粒子)」という呼称でマスメディアに紹介されるようになった[20]。ただし、この本の中では、レーダーマン自身はこの粒子を 「goddamn particle(いまいましい粒子)」という呼称で紹介しようとしていたが、編集者の意向で却下された、と説明されている。

「神の粒子」という呼称は、素粒子物理学やLHCについてジャーナリストらに興味もたせるのには役に立ったようである[21]。だが、物理学者の多くはこの呼称を好ましいものと思っていない。たとえばマンチェスターのある物理学者などはこの呼称について感想を求められたところ、ため息をついて、「この呼称は、本当に本当に好ましくない」と言ったという。この呼称が間違ったメッセージを発しているからだという[20]。「神の粒子」という異名には、レーダーマンが自著で行った、この粒子が特別に重要だとする主張が込められているが[20]、実際には、この粒子が見つかったとしてもそれは量子色力学、電弱相互作用と重力の統一理論の解答にはならないし、また宇宙の究極の起源について解答を与えてくれるものでもなく、つまり、物理学的に見てさほど究極のものというわけではない[20]。またピーター・ヒッグスも、インタビューされた時に、この「神の粒子」という呼称は避けたいと述べたという。この呼称は宗教的な人々に対する攻撃になってしまうのではないか、と気にしているという[20]。

なおヒッグス自身は、自分自身とこの粒子との間にしっかり距離を置いた見方をしており、「ヒッグス粒子」とは呼ばず、「so-called Higgs boson(いわゆる ヒッグス粒子と呼ばれているもの)」といった言い回しを使う[20]。

イギリスの新聞『ガーディアン』の科学担当記者が他の呼称を募集したが、応募された多くの候補の中から選ばれた最も妥当な名前は「シャンパン・ボトル・ボソン」である。ヒッグス・ポテンシャルの形がシャンパン・ボトルの底(パント)の形状に似ているためで、物理の講義でもよく説明に使われる。「シャンパン・ボトル・ボソン」という呼称は「神の粒子」という呼称ほどにはインパクトはないが、覚えやすく、多くの物理学的議論に関連がある[22]。シャンパン・ボトルの底の形は、例えば、ハドロンに質量を与える南部理論(カイラル対称性の自発的破れ)に現れる。また、カイラル対称性の自発的破れのアイディアは、南部が超伝導の理論であるBCS理論に触発されたものだが、BCS理論に出てくるポテンシャルもシャンパン・ボトルの形である。

脚注

注釈

出典

参考文献

- M. E. Peskin, D. V. Schroeder (1995). An Introduction to Quantum Field Theory. Westview Press. ISBN 978-0-201-50397-5

- S. W. Weinberg (1996). The quantum theory of fields. Vol. 2. Cambridge University Press. pp. 295-354

- P. アトキンス、斉藤隆央 訳、『ガリレオの指 -現代科学を動かす10大理論-』、pp. 235-236、早川書房 2004(原書:P. Atkins, Galileo's Finger -The Ten Great Idea of Science, Oxford University Press 2003)、ISBN 4152086122

- 『ヒッグス粒子―神の粒子の発見まで』ジム バゴット(Jim Baggott)著、小林富雄訳、東京化学同人、2013年。ISBN 480790826X

関連項目

外部リンク

ウィキニュースに関連記事があります。ヒッグス粒子、「発見の兆候」 - 欧州の研究機関 (2011年12月14日)

ウィキニュースに関連記事があります。ヒッグス粒子、「発見の兆候」 - 欧州の研究機関 (2011年12月14日)