同性間のリレーションシップ

同性間のリレーションシップ(英語: Same-sex relationship)は同じ性別の人物2人における関係性を表す事柄。恋愛的な関係性や性的な関係性、非恋愛的ながら親密な関係性のものなど様々な形態が存在する。この用語は主としてゲイやレズビアンの人々との関わりが深く、同性結婚と似た意味で使われる場合がある。心理学的な面において、彼らの関係性は本質的に異性間のものと同じであると見なされている[1]。

この関係性は、彼らの性的指向と必ずしも一致しているとは限らない。両性愛や全性愛、無性愛、また異性愛の人々もこの関係性を築く場合がある。またこの関係性を「ゲイの関係」「レズビアンの関係」と表現する事については「両性愛の除外」として一部活動家が批判しているが[2][3]、一般的にゲイやレズビアンという場合、両性愛者も含めていることも多い。

歴史における同性間のリレーションシップ

ソクラテス、アレクサンダー大王、ジョージ・バイロン、エドワード2世、ハドリアヌス帝、ジュリアス・シーザー、ミケランジェロ、ドナテッロ、レオナルド・ダ・ヴィンチ、オスカー・ワイルド、ヴィタ・サックヴィル=ウェスト、アルフォンシーナ・ストルニ(Alfonsina Storni)、クリストファー・マーロウなど、歴史上の著名人の中には、同性との恋愛的または性的な関係性についての記録が残っている人物が多く存在している。彼らはゲイやバイセクシャルなどとして解説される場合[4]もあるが、このことについてミシェル・フーコーなどは、現代の社会構築主義的視点から捉えた当時の時代背景に対する錯誤への注意を指摘している[5]。

歴史における同性間リレーションシップの形態

同性間のリレーションシップは3つのカテゴリーに分けることができる[6][7]

| 関係性 | 概要 | 例 |

|---|---|---|

| 同質的 | 年齢に関連性はない2人で構成されている。加えて、2人とも自己の性別と同じ異性愛者がジェンダーロール(社会的に期待されている性別の役割)を同じように行っている。現代における例としては、西洋社会における同世代の同性同士のパートナーシップがある。 | セクシャリティとジェンダーアイデンティティに基づいた文化 |

| ジェンダー構築的 | お互いが異なるジェンダーロールを担う関係性。地中海沿岸地方や中東、中央アジア、南アジアなどにおいて伝統的にみられ、またネイティブ社会におけるトゥー・スピリットやヒジュラーもこれに該当する。北米においてはブッチ・アンド・フェムが象徴的な例。 | トゥー・スピリットやヒジュラー |

| 年齢構築的 | 異なる世代の組み合わせによる関係。一方が成人でもう一方が青年期である場合が多い。古代ギリシャにおける少年愛や武士をはじめとした武人と修練者の関係などがこれに当たる。現在でも中央アジアや中東でも見られる。 | 衆道、少年愛 |

その他の形態が存在する可能性もあるが、殆どが上記のいずれかに当てはまる。歴史家の Rictor Norton は古代ギリシャでは少年愛の風習とともに同質的な関係性が(低い評価ながらも)共存し、現代のセクシャリティにおいても青年期の人物を "強い魅力" として捉える傾向は同性愛・異性愛を問わずに見られる[8]と指摘している。年齢構築的やジェンダー構築的な関係性があまり一般的ではない現代の西洋社会においては、同質的な関係が主な形態となっている。西洋的社会の優位性の広まりとともに、様々な違いを含みつつも非西洋社会へと広がっている。

軍隊における同性間のリレーションシップ

古代ギリシャや日本の衆道などの古代・中世の一部社会では、武人と修練者の間で性愛を伴う関係性もあったとされる[要出典]。関係性の継続によって、互いの鍛錬や士気の高揚に良い結果が現れると考えられていた。この理論に基づいた例として神聖隊がある。しかしながらサクソン人やヴァイキングなど他の古代・中世においてはこういった風習が表立っては存在しなかったため、前述の例は古代文化において広く一般的なものとは考えられていない。

紀元4世紀にローマ帝国皇帝コンスタンティヌス1世によるキリスト教公認と教義が広まった事によって、軍隊における性愛に基づく関係性は衰退する。十字軍の時代には、ヨーロッパの軍隊において男性間の肉欲的な関係性は罪深いものとされ、神の意思によって従軍が認められていないとされていた。テンプル騎士団の解体理由の一つはソドミー行為の告発であったとされる。

芸術や文学における例

同性愛を題材にした巻物より抜粋。中国の清王朝時代(18世紀-19世紀)。キンゼー研究所(en)蔵。

同性間の性愛に関する記録は文学や芸術の形で記録が残っている。男性のホモエロティック的感性は西洋における芸術の土台としても見られ、そのルーツは古代ギリシャに遡ることができる。プラトンの『饗宴』は男性間の愛も崇高なものである事を観賞者に投げかける作品である。

ヨーロッパにおけるホモエロティシズムはレオナルド・ダ・ヴィンチやミケランジェロ、シェイクスピアといった芸術家や作家の作品によって受け継がれてきた。ルネッサンス以降も男性および女性のホモエロティシズムはそのトーンを変えつつも西洋における普遍的な視覚芸術のテーマとして生き続けている。

イラン(ペルシア語)社会のホモエロティシズムはアブー・ヌワースやウマル・ハイヤームといった作家の作品によって現代でも生き続けている。膨大な量の作品が現存する日本の春画は、衆道の慣習と並ぶ貴重な資料とされる[9]。

中国においては、『弁而釵』や『金瓶梅』といった文学作品が過去の時代における排斥行為を逃れて現存している。今日の日本ではゲイの若者を題材としたやおい文化がこの分野における大きな題材の一つとなっている。女性の作家が女性の読者を想定して描かれる男性のホモエロティックアートは極めて得意であるが、西洋におけるレズビアン・エロティシズムにおいても同様のケースがある。

20世紀に入ると、ノエル・カワードやマドンナ、k.d.ラング、デヴィッド・ボウイといったエンターテイナーがポピュラーミュージックにホモエロティシズムを作品に取り入れ始める。男性によるレズビアンをテーマにした作品ではなく、女性の作詞家や詩人による女性のホモエロティックな作品が生み出されるようになるなど、古代ギリシャの詩人サッポー以来、西洋文化において大きな文化的影響を与えることになった[要出典]。

1990年代に入るとアメリカのテレビコメディ番組で、同性間のリレーションシップや同性愛者を表明したキャラクタが扱われるようになる。アメリカのコメディアンであるエレン・デジェネレスが1997年に自身の番組『Ellen』にてカミングアウトをした際は、同国内ではトップニュース扱いとなり、番組は最高視聴率をマークした。しかしながら、この出来事の後に視聴者の番組に対する興味は急速に落ち込み、番組のシーズン延長は取りやめとなった。その直後の1998年から2006年まで放映されたシチュエーション・コメディの『ふたりは友達? ウィル&グレイス』は同性間のリレーションシップに焦点を当てた作品のなかで最も成功した番組となる。2000年から2005年まで放映された『クィア・アズ・フォーク』は、一般的なゲイライフの描写や、アメリカのテレビ番組において初めて男性間の性行為をはっきりと描写した点などで話題となった。

脚本としては、テネシー・ウィリアムズの『熱いトタン屋根の猫』や Tony Kushner の『Angels in America』など、ホモエロティックなポピュラー作品が書かれた。ブロードウェイミュージカルにおいても同性間のリレーションシップは普遍的なテーマとして扱われていて、『コーラスライン』や『レント』といった著名な作品も上演されている。映画作品としては、2005年の『ブロークバック・マウンテン』が世界的なヒットとなった。伝統的な男らしさのや結婚を背景にしつつも普遍的なラブストーリーをテーマとした同作品の成功は、社会におけるアメリカにおけるゲイの権利運動の拡がりの象徴とされた。

プラトニックと同性間のリレーションシップ

恋愛的な面やセクシャリティを含まない同性間のリレーションシップとしてロマンチック・フレンドシップ(en:Romantic friendship)やブロマンス(en:bromances)をはじめとした多様な形態がある。

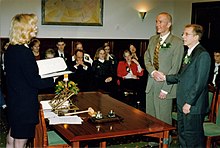

法的承認

同性カップルの恋愛関係や性的な関係に関する扱いは、国や自治体によって異なっている。同性カップルに対して異性カップルが婚姻した場合と全く同じ権利を認めるケースがある一方で、限定的な権利や非承認といったケースもある。LGBTの人々の養子縁組についても取り扱いは同様に一律でない。

同性カップルに対する政府の承認

同性間の婚姻を政府が認めている国は10カ国とアメリカの6州および連邦区にのぼる。オランダは2001年に世界で最初に同性結婚を認めた国で、ベルギー、カナダ、南アフリカ、スペイン、ノルウェー、スウェーデン、ポルトガル、アイスランド、アルゼンチンの各国と、アメリカ合衆国のマサチューセッツ州、コネチカット州、アイオワ州バーモント州、ニューハンプシャー州、ニューヨーク州、コロンビア特別区にて法制度の改正で認められるようになった。ロードアイランド州とニューメキシコ州では結婚の申請は行えないものの、他の国や地域で認められた同性結婚の関係は承認されている。イスラエルでも国内での結婚申請は認められていないものの、最高裁は他国での同性結婚の関係の承認を決定している。

前述以外ヨーロッパの主要国やアメリカ合衆国の一部の州、ニュージーランド、ウルグアイなどではシビル・ユニオンやドメスティック・パートナーといった制度によって、結婚によって得られる相続や移住などの法的権利を同性カップルに対して認めている。

同性カップルの子育て

「LGBTペアレンティング」(LGBT parenting)はLGBTの人々が(生物学的な繋がりの有無を問わず)親となり子供を育てること指す言葉。独身LGBTの人々による子育ても含まれ、ごく稀にLGBTの子供がいる家族を指す場合がある。

男性同士のカップルの場合には、里親制度や国内/国際間の養子縁組、様々な形態の代理母、親族協定など、親密な関係の女性との共同養育などによって親子関係を築く必要がある[10][11][12][13][14]。2000年にアメリカ合衆国で行われた国勢調査では、女性同士のカップル世帯のうち33%、男性同士のカップル世帯のうち22%において18歳未満の子供が少なくとも1人が同居していると回答している[15]。カミングアウトは個人によって幅があるため、前述の子供の一部は親がLGBTの人々であることを知らない場合もある[16][17]。LGBTペアレンティングやLGBTの人々による養子縁組は論争の的になっている国もある。2008年1月に、欧州人権裁判所は同性間カップルに対して養子を迎える権利を認める裁定を下している[18][19]。アメリカ国内においては全ての州でLGB(レズビアン、ゲイ、バイセクシャル)の人々の養子縁組が法的に認められている[20]。

異性間の両親に育てられた子供と変わらずに同じジェンダーの両親の下で子供が成長する事を示す事柄は数多くある。25年以上に渡って行われた調査によって、両親の性的指向と子供の感情的および心理的、行動に関連性がみられなかったとの報告がある。これらのデータは、同性愛指向のある親または両親がいる家庭で育つ事自体は子供にとってリスクが無いことを示している[21]。逆に、親のジェンダーが子供の成長に影響を及ぼすと広く示されている調査結果はこれまでにない[22]。

同性間の性

同性間の関係性は異性間の関係性と同様に多様である。一時的なものであったり、安易なものであったり、匿名性の高いものになったりもする。また同様に継続的な関係性や、互いに強い結びつきを持ったり、互いに他に性的な関係を持たない関係も存在する。オープン・リレーションシップ(他の人との関係性を持つことを互いに同意している関係)を取る人々も存在する(調査の地域や時期によって異なるが、だいたい30%〜50%のゲイカップルがオープン・リレーションシップを取っている[23][24])。家族のしきたりや宗教、友人や家族の圧力やその他の理由で関係性を秘密にするカップルもある。

同性間の関係性に付けられた法的な名称は法や地域によって異なる。また結婚やシビル・ユニオン、ドメスティック・パートナー、登録制パートナーシップなど法的に認められている場合もある。

同性間の関係性と性的指向

自分の性的指向をどのように認識しているかは人によって異なる[25]。同性間の関係性を持つ人々の中において、自身を同性愛や両性愛と認識している場合だけでなく、時には異性愛と認識する場合もある[26][27]。

その一方で、同性愛・両性愛指向の人々全てが同性間の関係性を求めているとも限らない。1990年に行われた『The Social Organization of Sexuality』の調査では、同性に性的魅力を感じると答えた女性131人と男性108人のうち、実際に同性間の性的関係を持ったと答えたのは女性42人(32%)・男性43人(40%)であったとされる[28]。比較例として Family Pride Coalition による調査では同性に性的指向のある男性の50%に子供があり[29]また女性の75%に子供がいる[30]との結果があり、子供はなくとも異性間の関係性のみを築いている人々も同様に存在している。

同性間の性に対する法的な規制

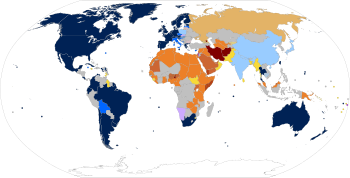

| 同性愛を合法とする国 | |||

| | 結婚1 | | 結婚は認められているが法的適用は無し1 |

| | シビル・ユニオン | | 事実婚 |

| | 同性結婚は認められていない | | 表現や団体の自由を法的に制限 |

| 同性愛を違法とする国 | |||

| | 強制的罰則はない2 | | 拘禁 |

| | 終身刑 | | 死刑 |

1このカテゴリに入っている一部の地域では現在他の種類のパートナーシップも存在するとされている。

2過去3年間、もしくはモラトリアムにより法的な逮捕はない。

ソドミー法は特定の性行動を性犯罪と規定する法律である。ソドミーの意味する性的行動を明確に例示するケースは稀であるが、生殖に繋がらない性行為全般と捉えるケースが通例である。さらに「ソドミー」には "Buggery"、"Crime against nature"、"Unnatural act"、"Deviant sexual intercourse" といった類義語やこれに類する婉曲表現した言葉が多く存在する[31]。論理的には異性間のオーラルセックスやアナルセックス、マスタベーション、獣姦が含まれているが、実際には男性間の性的行為(特にアナルセックス)の規制を目的にしている(またはしていた)場合が多い[32]。

アメリカ合衆国においては2003年のローレンス対テキサス州事件においてソドミー法を無効とする最高裁判決が出され、50州のうち47州において同性愛を対象に規制を行う法律が撤廃されている。

世界的には一部の国において同性間の性的行為を犯罪とする国々は存在し、特にムスリム国家の一部(特にイラン、サウジアラビア、イエメン)やアフリカのスーダンは死刑と定めている。大きく報道された例として2005年にイランにおいて同性間の性的行為を理由に十代の青年2人が絞首刑に処せられたものがある[33]。

男性間性交渉者

男性間性交渉者(MSM)は同性と性行為をする男性を意味する言葉である。この言葉の意味する男性は、多くの場合は同性愛者または両性愛者であると認識している[34][35][36][37][38]。この言葉は免疫学者が男性間の性行為を通じて広がる感染症の拡大を研究するために、彼らの性行動とジェンダーを分離して考えるための用語として1990年代に使用されはじめた[35]。実際には、金銭的利益などのために男性と性行為をする異性愛男性も含まれるため、彼らがゲイとは限らない。本人の性的指向や性的同一性に関わらず、「男性を相手に性行為を行う男性群」を指す言葉として医学資料や社会調査でしばしば用いられる。

どのような性的関係性においても、愛情表現や愛撫、キスといった様々な前戯のなかから自分達に合うものを選んで行っている。男性間の性行為には相互マスタベーションや兜合わせ、素股やフェラチオ、アナルセックスなどが含まれる。

女性間性交渉者

女性間性交渉者(WSW)は同性と性行為をする女性を意味する言葉であり、本人の自認する性的指向の中身は問わない。トランスウーマン(トランスジェンダーの女性)もこの用語に含まれている。女性間の性行為にはトリバディズムやフロッタージュ、相互マスタベーション、クンニリングス、性具を使った行為などが含まれている。どのような性的関係性においても、愛情表現や愛撫、キスといった様々な前戯のなかから自分達に合うものを選んで行っている

同性間の性と宗教的観点

同性間の愛と性的関係を宗教では別の観点で扱っている。現在、アブラハムの宗教の教派の大部分は、同性間の性行為だけでなく異性間の婚姻以外の性的関係性に対して肯定的ではない。否定的な立場の中でも静観の構えを取る立場から積極的に同性関係の社会的承認に反対する立場まで差がある。肯定的な立場を取る立場の中には、教会の役割全てをサポートしたり同性間のユニオンを認める場合もある。

一部では同性間の関係性に対する見解を変えたものもある。イスラエル国外におけるユダヤ教最大分派である改革派は彼らの礼拝堂において宗教上の同性結婚を認め始めるようになりつつある。ユダヤ教保守派の主要機関の一つとされるユダヤ教神学院は2007年3月から同性愛者の志願を認めることを決定した[39]。2005年にはアメリカ国内のキリスト教最大宗派のキリスト連合教会が同性結婚を正式に容認した。

アングリカン・コミュニオンでは、アメリカとカナダの教会で同性愛者の聖職者の任命や同性ユニオンに対する祝福を公然と始めたことで、北米のアングリカンとアフリカ(南アフリカを除く)およびアジアのアングリカンの間で不一致が生じている。メソジストをはじめとしたその他の教会では同性愛者の司教を認めたことで裁判となったケースがある。

一部の宗教グループでは同性関係を認める方針を打ち出す企業に対してボイコットで反対を表明するケースがある。2005年初めには American Family Association がフォードの同性愛アジェンダや同性結婚などへのサポートする方針に反対し、同社製品がボイコットの対象にされる出来事[40]があった。

関連項目

脚注

外部リンク

- Arizona Central: Here's to 'bromance' (March 24, 2008)

- Seattle Times: Bromances aren't uncommon as guys delay marriage (April 7, 2008)