Jouet-sur-l'Aubois

Jouet-sur-l'Aubois est une commune française située dans le département du Cher en région Centre-Val de Loire.

| Jouet-sur-l'Aubois | |||||

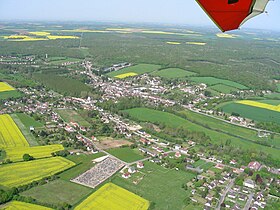

Jouet-sur-l'Aubois vue de l'Est | |||||

| Administration | |||||

|---|---|---|---|---|---|

| Pays | |||||

| Région | Centre-Val de Loire | ||||

| Département | Cher | ||||

| Arrondissement | Saint-Amand-Montrond | ||||

| Intercommunalité | Communauté de communes des Portes du Berry, entre Loire et val d'Aubois (siège) | ||||

| Maire Mandat | Serge Laurent 2020-2026 | ||||

| Code postal | 18320 | ||||

| Code commune | 18118 | ||||

| Démographie | |||||

| Gentilé | Jouettois | ||||

| Population municipale | 1 308 hab. (2021 | ||||

| Densité | 75 hab./km2 | ||||

| Géographie | |||||

| Coordonnées | 47° 02′ 46″ nord, 2° 59′ 21″ est | ||||

| Altitude | Min. 160 m Max. 207 m | ||||

| Superficie | 17,33 km2 | ||||

| Type | Commune rurale à habitat dispersé | ||||

| Unité urbaine | Hors unité urbaine | ||||

| Aire d'attraction | Nevers (commune de la couronne) | ||||

| Élections | |||||

| Départementales | Canton de La Guerche-sur-l'Aubois | ||||

| Législatives | Troisième circonscription | ||||

| Localisation | |||||

| Géolocalisation sur la carte : France Géolocalisation sur la carte : France Géolocalisation sur la carte : Cher Géolocalisation sur la carte : Centre-Val de Loire | |||||

| Liens | |||||

| Site web | http://www.mairie-jouetsurlaubois.fr | ||||

| modifier | |||||

Géographie

La commune de Jouet-sur-l'Aubois est bordée par le fleuve la Loire à l'est, la forêt d'Aubigny au nord, la forêt du Lieu du sud et les bois de la Boucharderie à l'ouest, faisant autrefois partie du Nivernais. D'une superficie totale de 1732 hectares, 622 hectares, 357 hectares de terres agricoles et de 448 hectares de prés. Jouet est traversée par l'Aubois, petite rivière affluent de la Loire, qui prend sa source à Augy-sur-l'Aubois à une altitude de 230 mètres pour se jeter dans le fleuve sauvage à Marseilles-lès-Aubigny, après un parcours de 42 km à une altitude de 163 mètres (IGN).

Le point culminant de la commune est à 206 mètres au taillis des Guettes, qui se situe à une centaine de mètres de la ferme de la Morine. Des silex taillés, retrouvés à cet endroit, tendraient à prouver que ce fut un camp de nos ancêtres pendant la préhistoire. À cette époque, le niveau des eaux ne laissait voir que les points les plus élevés. L'emplacement du bourg ne devait être qu'un gigantesque étang. La cote la plus basse est bien sûr le niveau l'Aubois qui serpente entre 171 mètres au moulin de Pruniers et 168 mètres au pont du Fournay.

En reprenant des renseignements parus dans l'ouvrage de topographie historique, statistique et archéologique du département du Cher d'Auguste Frémont (1862), on peut noter que le sol divisé en douzaines de surfaces se définit comme suit :une douzaine de terre franche, trois douzaines en terre forte ou argileuse, deux douzaines en terre calcaire, une douzaine en terre ferrugineuse, une douzaine en terre siliceuse et le restant en terre sableuse blanche. Le sous-sol est argilo-calcaire.

Localisation

| Marseilles-lès-Aubigny | Germigny-sur-Loire (Nièvre) |  | |

| Menetou-Couture | N | |||

| O Jouet-sur-l'Aubois E | ||||

| S | ||||

| Torteron | Cours-les-Barres |

Climat

En 2010, le climat de la commune est de type climat océanique dégradé des plaines du Centre et du Nord, selon une étude du CNRS s'appuyant sur une série de données couvrant la période 1971-2000[1]. En 2020, Météo-France publie une typologie des climats de la France métropolitaine dans laquelle la commune est exposée à un climat océanique altéré et est dans la région climatique Centre et contreforts nord du Massif Central, caractérisée par un air sec en été et un bon ensoleillement[2].

Pour la période 1971-2000, la température annuelle moyenne est de 10,9 °C, avec une amplitude thermique annuelle de 15,8 °C. Le cumul annuel moyen de précipitations est de 782 mm, avec 11,6 jours de précipitations en janvier et 7,6 jours en juillet[1]. Pour la période 1991-2020, la température moyenne annuelle observée sur la station météorologique la plus proche, située sur la commune de Marzy à 11 km à vol d'oiseau[3], est de 11,4 °C et le cumul annuel moyen de précipitations est de 783,5 mm[4],[5]. Pour l'avenir, les paramètres climatiques de la commune estimés pour 2050 selon différents scénarios d'émission de gaz à effet de serre sont consultables sur un site dédié publié par Météo-France en novembre 2022[6].

Urbanisme

Typologie

Au , Jouet-sur-l'Aubois est catégorisée commune rurale à habitat dispersé, selon la nouvelle grille communale de densité à 7 niveaux définie par l'Insee en 2022[7].Elle est située hors unité urbaine[8]. Par ailleurs la commune fait partie de l'aire d'attraction de Nevers, dont elle est une commune de la couronne[Note 1],[8]. Cette aire, qui regroupe 93 communes, est catégorisée dans les aires de 50 000 à moins de 200 000 habitants[9],[10].

Occupation des sols

L'occupation des sols de la commune, telle qu'elle ressort de la base de données européenne d’occupation biophysique des sols Corine Land Cover (CLC), est marquée par l'importance des territoires agricoles (53,2 % en 2018), une proportion sensiblement équivalente à celle de 1990 (54 %). La répartition détaillée en 2018 est la suivante : forêts (39,6 %), terres arables (29,4 %), prairies (17,6 %), zones urbanisées (6,6 %), zones agricoles hétérogènes (6,2 %), eaux continentales[Note 2] (0,7 %)[11].

L'évolution de l’occupation des sols de la commune et de ses infrastructures peut être observée sur les différentes représentations cartographiques du territoire : la carte de Cassini (XVIIIe siècle), la carte d'état-major (1820-1866) et les cartes ou photos aériennes de l'IGN pour la période actuelle (1950 à aujourd'hui)[Carte 1].

Risques majeurs

Le territoire de la commune de Jouet-sur-l'Aubois est vulnérable à différents aléas naturels : météorologiques (tempête, orage, neige, grand froid, canicule ou sécheresse), inondations, mouvements de terrains et séisme (sismicité très faible). Il est également exposé à trois risques technologiques, le transport de matières dangereuses et le risque industriel et la rupture d'un barrage[12]. Un site publié par le BRGM permet d'évaluer simplement et rapidement les risques d'un bien localisé soit par son adresse soit par le numéro de sa parcelle[13].

Risques naturels

Certaines parties du territoire communal sont susceptibles d’être affectées par le risque d’inondation par débordement de cours d'eau, notamment le canal latéral à la Loire, la Loire, le canal de Berry et l'Aubois. La commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par les inondations et coulées de boue survenues en 1982, 1999, 2001, 2003 et 2016[14],[12].

La commune est vulnérable au risque de mouvements de terrains constitué principalement du retrait-gonflement des sols argileux[15]. Cet aléa est susceptible d'engendrer des dommages importants aux bâtiments en cas d’alternance de périodes de sécheresse et de pluie. 95,6 % de la superficie communale est en aléa moyen ou fort (90 % au niveau départemental et 48,5 % au niveau national). Sur les 823 bâtiments dénombrés sur la commune en 2019, 714 sont en aléa moyen ou fort, soit 87 %, à comparer aux 83 % au niveau départemental et 54 % au niveau national. Une cartographie de l'exposition du territoire national au retrait gonflement des sols argileux est disponible sur le site du BRGM[16],[Carte 2].

Concernant les mouvements de terrains, la commune a été reconnue en état de catastrophe naturelle au titre des dommages causés par la sécheresse en 2018 et 2019 et par des mouvements de terrain en 1999[12].

Risques technologiques

La commune est exposée au risque industriel du fait de la présence sur son territoire d'une entreprise soumise à la directive européenne SEVESO[17].

Le risque de transport de matières dangereuses sur la commune est lié à sa traversée par des infrastructures routières ou ferroviaires importantes ou la présence d'une canalisation de transport d'hydrocarbures. Un accident se produisant sur de telles infrastructures est en effet susceptible d’avoir des effets graves au bâti ou aux personnes jusqu’à 350 m, selon la nature du matériau transporté. Des dispositions d’urbanisme peuvent être préconisées en conséquence[18].

Une partie du territoire de la commune est en outre située en aval d'une digue. À ce titre elle est susceptible d’être touchée par l’onde de submersion consécutive à la rupture de cet ouvrage[19].

Toponymie

Au cours de la Révolution française, la commune, alors nommée Saint-Germain-sur-l'Aubois, porta provisoirement le nom de La Canonière-sur-Aubois[20].

Le nom de Jouet-sur-l'Aubois fut adopté en 1878[20].

Histoire

Saint-Germain-sur-l'Aubois devint paroisse à la disparition de la paroisse de Dompierre ; puis commune avant de devenir un quartier de Jouet. Une simple chapelle fut agrandie en 1755 par la création d'un chapiteau. L'église fut abandonnée en 1868 et remplacée par celle de Jouet. Ce ne fut qu'en 1878 que Charles Daumy, sénateur-maire et son conseil municipal, devant la prépondérance (prise par le hameau de Jouet sur le chef-lieu de la commune (tous les commerces et réunions se tiennent à Jouet) qui possède un bureau de poste et une gendarmerie), émettent le vœu que la commune porte le nom de Jouet-sur-l'Aubois en remplacement de Saint-Germain. Ce vœu fut entériné par le maréchal Patrice de Mac Mahon, président de la République, le .

Le recensement a donné 940 habitants avec le hameau de Jouet, puis 1217 habitants en 1841, 1502 en 1851 pour en arriver à 1870 habitants en 1861. La grande transformation de ce quartier fut entraînée par la création du canal de Berry à partir de 1822. Les travaux de terrassement étaient effectués manuellement par des déserteurs des campagnes napoléoniennes, des prisonniers espagnols et des terrassiers volontaires payés de 1,70 à 1,90 franc par jour. Ces travaux de terrassement étaient très pénibles, les conditions de travail et le milieu humide favorisaient les maladies, les accidents étaient fréquents. Trois ouvrages d'art furent construits sur le tronçon parallèle à la rue Saint-Germain, deux ponts métalliques de fabrication identique pour la rue des Ponts et la route du Fournay et un pont levis rue du passage à niveau. Avec cette voie d'eau qui reliait Montluçon à Marseilles-les-Aubigny, et le raccordement au canal latéral, le transport des matières premières nécessaires à la fabrication de la chaux était simplifié.

Les usines à chaux virent le jour sur le bord du canal où l'extraction de pierre était possible par la création de carrière. À Jouet, six usines étaient ravitaillées par les Berrichons ou Monlussons, qui transportaient en retour, la production de chaux hydraulique.

À Saint-Germain, deux usines furent construites entre 1908 et 1913: l'usine de Saint-Germain (Société anonyme des Chaux Hydrauliques) et l'usine Lambert des Chats Huants à droite, à l'extrémité de la rue côté Marseilles-lès-Aubigny. Elles produisent, l'une 18 000 tonnes et l'autre 20 000 tonnes sur l'ensemble de la commune. Toutes usines confondues, la production annuelle s'élevait à 200 000 tonnes. Le pont traversant la chaussée rappelle le passage des wagonnets qui alimentaient les fours de Saint-Germain en pierres à chaux. Les salaires des ouvriers étaient peu élevés par rapport à la rudesse de la tâche. De plus, les usines chôment de fin novembre à mars, ce qui rend la vie encore plus difficile. Chaque foyer possède une petite basse-cour et un jardin pour assurer l'essentiel. Cette vie difficile explique sans doute les nombreuses grèves, qui avaient toutes pour mobile une demande d'augmentation de salaire. En 1891, les manœuvres gagnaient en moyenne 2,74 F par jour. En 1908, la Société Anonyme des Ciments et Chaux Hydrauliques de Saint-Germain paie 4,50 F la journée de 11 heures. Après les grèves du 9 au , le salaire est de 5,20 F. Le temps passe, si le travail est toujours aussi pénible, en 1926, les mêmes ouvriers touchent 32 F pour huit heures de travail. Tout au long de ce canal fleurissent les cafés-épiceries. Il y en avait deux rue de Saint-Germain.

À partir des années 1920 commence la fermeture des usines à chaux. Le conseil municipal reprend l'idée de faire agrandir le canal pour permettre le passage des péniches au gabarit Freycinet de Marseilles-les-Aubigny à Jouet. Ce projet ne verra jamais le jour. Les bâtiments inoccupés intéressent les industriels qui en plus comptent sur une main d'œuvre nombreuse et compétente. Après de nombreux pourparlers, Monsieur Garnier, ingénieur, est favorable à la reprise de l'usine à chaux de Saint-Germain. Il la transforme en usine de construction mécanique, travaillant pour l'armement en 1937: la Société Générale de Construction Mécanique (SGCM) est née. En parallèle, le canal étant de moins en moins entretenu faute de crédits, les fuites de plus en plus nombreuses, le transport fluvial passe de 890 péniches en 1865 à environ 120 unités en 1940. En 1955, à la suite du décret de Mendès-France, le canal de Berry est déclassé. Les ponts-levis sont transformés en ponts fixes. Celui de Saint-Germain n'échappe pas à ce triste sort. Fini le bruit du bois qui heurte le montant lors de la manœuvre, fini le cri des mariniers et le tintement des grelots des colliers des ânes, le canal est en partie remblayé. En 1961, la SGCM, est absorbée par les Chantiers de l'Atlantique Paris-Saint Nazaire qui deviennent bientôt, après de nombreuses extensions de bâtiments, Alsthom Atlantique.

Dans les années 1970, l'usine emploie entre 132 et 146 personnes et a pour activité principale la construction de sous-ensembles de moteurs Diesel destinés aux locomotives, navires de guerre, et aux centrales électriques. Après avoir occupé 230 salariés, le groupe Alsthom est racheté par la Société Allemande MAN.BW.MTU. qui restructure l'ensemble de l'entreprise au prix de 77 licenciements, à la suite d'une baisse de commandes militaires et ferroviaires. Les moteurs Agrom et Sigma devenus obsolètes, on tente d'adapter la production à la demande et l'usine de Saint-Germain se concentre sur la fabrication de moteurs industriels.

Les établissements SEMT Pielstick occupent maintenant 65 personnes qui travaillent à la fabrication de modules d'injection comprenant les tuyaux, les injecteurs, et la pompe pour des moteurs allant jusqu'à une puissance de 30 000 CV. Sont construits aussi dans cette usine des modules d'accouplement élastique entre le moteur et l'arbre d'hélice ou de l'alternateur. Un investissement annuel en matériel neuf à la pointe du progrès, permet à cette société de rester compétitive dans ce marché spécifique. Dans ce quartier, qui a toujours été très industriel, une barre de HLM et un lotissement virent le jour en 1973. Récemment, la destruction d'un relais de diligence (les écuries) laissant la place à de nouvelles constructions nous rappelle que tout n'est que renouvellement, qu'après la chaux, les constructions mécaniques ont permis au quartier de vivre en l'absence de commerces, malgré un sursaut de l'épicerie-café du Saint-Germain qui connut ses heures de gloire dans les années 1970 en devenant un hôtel-restaurant gastronomique très prisé dans la région.

Politique et administration

Tendances politiques et résultats

Liste des maires

Démographie

Ses habitants sont les Jouettois. L'évolution du nombre d'habitants est connue à travers les recensements de la population effectués dans la commune depuis 1793. Pour les communes de moins de 10 000 habitants, une enquête de recensement portant sur toute la population est réalisée tous les cinq ans, les populations légales des années intermédiaires étant quant à elles estimées par interpolation ou extrapolation[24]. Pour la commune, le premier recensement exhaustif entrant dans le cadre du nouveau dispositif a été réalisé en 2004[25].

En 2021, la commune comptait 1 308 habitants[Note 3], en diminution de 4,25 % par rapport à 2015 (Cher : −3,05 %, France hors Mayotte : +1,84 %).

Économie

Les établissements SEMT Pielstick rachetés par le groupe allemand MAN en 2006, emploient 65 personnes pour la fabrication de modules d'injection comprenant les tuyaux, les injecteurs, et la pompe pour des moteurs allant jusqu'à une puissance de 30 000 CV. Sont construits aussi dans cette usine des modules d'accouplement élastique entre le moteur et l'arbre d'hélice ou de l'alternateur.

Vie locale

Enseignement

Equipements

Sports

La commune est labellisée Terre de Jeux 2024[27].

Culture locale et patrimoine

Lieux et monuments

- Eglise Saint-Germain, datant de Second Empire.

- Usine Grandjean : cette ancienne usine à chaux et à ciment a fonctionné de 1890 à la veille de la Seconde Guerre mondiale. Celle-ci a d'abord servi à fabriquer de la chaux puis du ciment naturel à partir de 1923. Elle fut définitivement fermée en 1974 mais la chaîne de production est intégralement conservée. Les bâtiments industriels ont été construits lors de différentes campagnes entre 1890 et 1925. Cette usine constitue un témoin privilégié de la production de chaux et de ciment en Val d'Aubois; elle est sur le plan national, un exemple particulièrement complet d'une grande usine ayant conservé son équipement technique et évoque bien l'ère industrielle et l'époque du moteur à vapeur.

Personnalités liées à la commune

- Charles Daumy (1836-1910), homme politique français, né à Jouet-sur-l'Aubois le .

- Eugène Laurent (1863-1933), député de la Nièvre, y est né.

- Pierre Mirault (1899-1982), peintre, né à Jouet-sur-l'Aubois le .

- Paul Boulet (1908-2006), député de la Nièvre, y est né.

- Louis Émile Piton (1909-1945), docteur ayant exercé dans la commune, paléontologue, et résistant pendant la Seconde Guerre mondiale.

Notes et références

Notes et cartes

- Notes

- Cartes

Références

Voir aussi

Article connexe

Liens externes

- Site officiel

- Ressources relatives à la géographie :

- Ressource relative à plusieurs domaines :

- Jouet-sur-l'Aubois sur le site de l'Institut géographique national