Compagnie du chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon

La Compagnie du chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon construisit et exploita la ligne ferroviaire entre les deux villes éponymes. Concédée en 1827, sous la Restauration, elle est, chronologiquement, la seconde ligne de chemin de fer en France.

| Compagnie du chemin de fer de Saint-Étienne à Givors et Lyon | |

| Création | 7 mars 1827 |

|---|---|

| Disparition | 30 septembre 1853 |

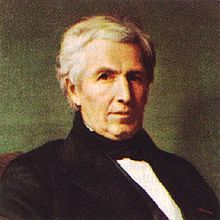

| Personnages-clés | Marc Seguin |

| Fondateur(s) | Seguin frères, Édouard Biot et Cie |

| Successeur | Compagnie des chemins de fer de jonction du Rhône à la Loire |

| Forme juridique | Société anonyme |

| Siège social | Paris |

| modifier | |

Elle doit permettre le désenclavement du bassin houiller stéphanois et lutter contre le monopole du canal de Givors pratiquant un tarif jugé prohibitif.

À vocation industrielle (transport du charbon), elle est, par une circonstance particulière, la première compagnie française à transporter des voyageurs.

L'histoire de cette compagnie est également marquée par les innovations de Marc Seguin quant aux caractéristiques du tracé de la voie ferrée et la mise au point de la chaudière tubulaire adaptée aux locomotives à vapeur.

Tenue à l'écart par les contemporains davantage portés à mettre en valeur les réalisations ferroviaires d'outre-Manche, cette ligne de chemin de fer est pour l’époque une réalisation d'envergure réussie eu égard à l'environnement technique qui présida à sa genèse.

Contexte

Le Rhône étant plus difficile à atteindre, le charbon stéphanois est traditionnellement expédié par la Loire alimentant, comme minerai, les forges du nivernais et, comme combustible, Paris via le canal de Briare et la Seine.

Plus proche du Rhône, les débouchés des mines de Rive-de-Gier, bénéficiant des services du canal de Givors pour le transport, sont orientés vers Lyon et le Midi, ainsi que la Bourgogne et la Haute-Marne par la Saône. Dans les années 1820, ces mines tendent à s'épuiser alors que celles de Saint-Étienne peine à se développer faute de moyens de transport à bas coût qui permettrait d’exporter des tonnages plus élevés[SB 1].

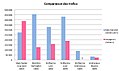

- Destination de la houille extraite en 1825 dans le bassin houiller stéphanois

- (tonnage)[1]

- (en %)[1]

- transport à Lyon[1]

À l'époque, le bassin houiller stéphanois est le plus important de France[note 1].La question du transport de la houille stéphanoise vers la vallée du Rhône se pose d'autant plus que les propriétaires à perpétuité du canal de Givors pratiquent un tarif élevé. Au surplus, le canal n'est pas utilisable toute l'année (gel en hiver, chômage en été par insuffisance d'alimentation en eau, entretien des écluses…). Par ailleurs, la route de Saint-Étienne à Lyon est trop dégradée pour pouvoir supporter un trafic plus intense[2].

Le « goulot d'étranglement des transports » autour de Saint-Étienne pénalise le pôle industriel lyonnais ainsi que les tentatives de sidérurgie à l'anglaise, tant à Saint-Étienne que dans la vallée du Gier, contrariées par un accès difficile aux gisements de fer de La Voulte.

Engagé dans un coûteux plan de canalisation (plan Becquey) dont les réalisations piétinent, le gouvernement tend à favoriser les initiatives privées dans l'industrie du transport[note 2]. Le gouvernement est ainsi partisan de combattre le monopole du canal de Givors[3] en créant une concurrence entre les différents modes de transport[note 3].

L'administration des Ponts & Chaussées, traditionnellement vouée en matière de transport à la construction de canaux et de routes par ses propres ingénieurs, ne peut rester insensible à l'intérêt porté par les milieux scientifiques et techniques au chemin de fer mis au goût du jour, en France, à la suite des « voyages de découverte » des ingénieurs et techniciens en Angleterre après la chute de l'Empire[4] « Si les Ponts & Chaussées changent de politique de travaux publics [appel à l'initiative privée], c'est d'abord pour les intérêts supérieurs de l'État, rendant l'aménagement du territoire plus rapide, plus dense, moins cher pour les usagers et indolore pour les caisses de l'État »[C1 1]. Le désenclavement du bassin stéphanois devient une priorité de l'administration[5].

Soutenu par des hommes d'affaires parisiens représentant les intérêts de la sidérurgie nivernaise, l'ingénieur des mines Beaunier s'est lancé dans la construction d'un chemin de fer entre Saint-Étienne et la Loire, jusqu'au port d'Andrézieux, à l'usage exclusif du transport de la houille. Il s'agit d'une initiative privée prenant exemple sur les réalisations ferroviaires britanniques du moment[C2 1]. Pour ses concepteurs, ce chemin de fer est la première partie d'un projet plus vaste reliant la Loire au Rhône par Saint-Étienne afin de réaliser la jonction inachevée, entreprise par le canal de Givors, entre les deux fleuves. L'administration jugea cependant préférable de scinder le projet en deux lignes distinctes afin d'éviter l'émergence d'un nouveau monopole ; d'une part Saint-Étienne - Andrézieux, d'autre part Saint-Étienne - Lyon.

Groupes en présence

Plusieurs groupes d'industriels se manifestent pour la construction du chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon.

En premier lieu, avant même le début de la construction du chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire, Beaunier, regroupant des intérêts stéphanois, renouvelle à l'administration, le , sa demande pour le prolongement vers le Rhône de son chemin de fer, tel qu'il l'avait conçu à l'origine en 1821 ; « les deux branches du chemin de fer, destinées à mettre en communication le Rhône et la Loire, ne forment réellement qu'une seule et même entreprise, laquelle doit être dirigée et exécutée par les mêmes individus, sous peine d'en compromettre le succès »[6]. Si lors du dépôt de la demande initiale, la section de Saint-Étienne à la Loire, plus courte, était présentée comme définitive, la section de Saint-Étienne au Rhône était conditionnelle car jugée plus difficile à réaliser que la première, servant d'essai, et offrant de moins bons débouchés. La demande de prolongement est soumise à enquête publique[7]. L'ingénieur Cavenne, après avoir examiné l'utilité publique du chemin de fer et les conséquences de la concurrence du canal de Givors écrit :

« La concurrence dans le commerce étant toujours une chose avantageuse aux consommateurs, on estime qu’il y a lieu d’autoriser la demande en concession des sieurs Boigues et fils, Milleret, Hochet, Bricogne et Beaunier suivant les clauses et conditions de l’ordonnance du 26 février 1823[8]… »

— Rapport de l’ingénieur en chef des ponts et chaussées sur la demande en concession de l’établissement d’un chemin de fer depuis St Etienne jusqu’au Rhône à Givors (Lyon, 24 décembre 1823)[9].

Par la suite, la demande est examinée par le comité de l’Intérieur et du Commerce du Conseil d’État qui est d’avis de sursoir à statuer tant que le conseil général des ponts-et-chaussées ne s’est pas prononcé sur l’utilité publique du projet et se soit assuré que le tarif ne sera pas source de profit exagéré[10],[note 4].

Un second groupe se manifeste à l'initiative de l'entrepreneur de roulage Pierre Galline[13], réunissant des intérêts lyonnais[note 5], qui propose à l'administration, le 15 avril 1825, de réaliser un chemin de fer entre Saint-Étienne et Lyon[15]. Le projet vise à réaliser une ligne directe de Lyon à Saint-Étienne par La Mulatière, Oullins et Brignais, avec un embranchement vers Givors[16] évitant ainsi un transbordement des marchandises, principalement la houille, pour une navigation sur le Rhône jusqu'à Lyon. Toutefois ce projet manque d'éléments techniques et économiques ; il s'agit avant tout pour son promoteur de se placer au regard des projets de l'administration en matière de transport dans le sillon rhodanien[note 6].

Enfin, un dernier groupe se forme autour de propriétaires de mines, de verreries et d'industriels de la vallée du Gier et de Givors, insatisfaits du monopole du canal de Givors, notamment Ardaillon & Bessy[note 7], et soutenus par les banquiers lyonnais Bodin frères[note 8]. Leur projet d'un chemin de fer joignant, dans une première étape, les mines du Gier à Givors est présenté à Becquey[22], directeur des Ponts & Chaussées, au début d'octobre 1825[note 9].

Origine du projet Seguin

Outre ses autres activités avec ses frères, Marc Seguin s’intéresse à la question des chemins de fer dès 1825 à l’occasion de la publication d’un opuscule anonyme contestant le projet d’une liaison ferroviaire latérale au Rhône. Destiné à démontrer aux actionnaires de sa société de halage sur le Rhône le bien-fondé de leur investissement, il critique les projets de grandes lignes de chemin de fer sillonnant le pays[note 10] tout en admettant l’intérêt de courtes voies ferrées pour désenclaver des mines[note 6].

Sur la route de son voyage en Angleterre, de à , accompagné de son frère Paul[24] aux fins d’une commande de machine à vapeur, auprès de Martineau à Londres, pour le halage sur le Rhône suivi d’un essai de bateau sur l’estuaire de la Clyde à Glasgow, en Écosse, Marc Seguin rencontre, à Vienne au début d', Bonnard de Rive-de-Gier, dont le père est exploitant de charbon, qui l’entretient du prix excessif du transport du charbon par le canal de Givors et évoque l’idée d’un chemin de fer comme alternative au canal[25].

Arrivé à Paris, Marc Seguin rencontre Brisson[note 11] une de ses relations, qui lui fait part du vœu de son beau-frère Jean-Baptiste Biot[note 12] d’offrir à son fils Edouard, reçut jeune à l'École polytechnique mais dont il renonce à suivre les cours, un avenir professionnel à la hauteur des ambitions familiales dans le monde des affaires plutôt que dans l’administration ou l’armée[26]. C’est à cette occasion que Marc Seguin évoque le projet d’un chemin de fer de Rive-de-Gier à Givors, ce dont Brisson fait part à Biot.

Ce sont ses liens d'estime avec Brisson et les compétences techniques de Jean-Baptiste Biot[note 13] qui décident Marc Seguin à se lancer dans l’aventure ferroviaire.

Une demande de candidature Seguin frères et Edouard Biot d'un chemin de fer de Saint-Étienne au Rhône, à Givors, est adressée à Becquey, directeur des Travaux publics, le ; il s’agit d’une déclaration d'intention, sans contenu technique, qui a pour objectif de contrer une éventuelle concession sans adjudication en particulier en faveur de Beaunier[27],[note 14].

Les statuts provisoires d'une société de chemin de fer Seguin frères - Edouard Biot en commandite sont rédigés et datés du 26 octobre 1825. Le fonds social de la société est composé d'actions de capital à hauteur de 5 MF et d'actions d'industrie représentant l'apport des associés à la conception et à l’étude du chemin de fer[28],[note 15].

Mi-octobre, Brisson présente Jean-Baptiste Biot et Marc Seguin à Becquey qui leur indique sa préférence pour un chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon. Cette entrevue est suivie de la confirmation, le , de la demande de candidature en proposant un tarif de 1,80 ct/km/hl de charbon[note 16], ou 50 kg de marchandises diverses, tant à la remonte qu’à la descente, de Saint-Étienne au Rhône (Givors) à construire dans un délai de cinq ans.

Par l'intermédiaire du comte Alexis de Noailles, Marc Seguin obtient, fin octobre, une audience auprès de Villèle, président du conseil, lui faisant comprendre, malgré l’offre de Seguin d’un tarif 0,15 F la t/km à la remonte et 0,10 F à la descente, que le chemin de fer sera concédé par mise en concurrence publique des offres[29].

Le 5 novembre Marc Seguin s'engage auprès de Becquey à prolonger le chemin de fer de Givors, sur le Rhône, à Lyon[30]. Au début de 1826, Marc Seguin[note 17] rencontre à nouveau Villèle pour lui annoncer qu'il présentera une offre pour un tarif de 0,10 F.

Cahier des charges

Face aux demandes qui lui sont présentées, l'administration décide de donner la construction du chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon par adjudication publique selon un cahier des charges approuvé le 4 février 1826 et comportant des dispositions suivantes[31] ;

- Art. 1er : le chemin de fer doit être terminé le 1er janvier 1832. Le tracé passe par Saint-Chamond, Rive-de-Gier et Givors. La ligne est à deux voies, sauf en cas de difficulté de passage. Les études du tracé sont à la charge de la compagnie qui seront soumises à l’administration pour avis ;

- Art. 3 : la compagnie concessionnaire est investie des pouvoirs de l’administration en matière d’expropriation (Loi du relative aux expropriations pour cause d’utilité publique[32]) lorsqu’il ne peut trouver un accord amiable avec les propriétaires des terrains destinés à l’emplacement du chemin de fer ;

- Art. 6 : en contrepartie des frais de construction et d’exploitation du chemin de fer, l’administration autorise la compagnie à percevoir, à titre perpétuel, « le droit » (le mot « tarif » ou « péage » n’est pas employé) qui sera déterminé lors de l’adjudication. La concession sera accordée à la compagnie qui consentira le plus fort rabais sur ce droit fixé à 0,15 F t/km de marchandise. Par la perception de ce droit, le concessionnaire est tenu de transporter « avec soin, exactitude et célérité, sans pouvoir en aucun cas les refuser », des denrées, des marchandises et des matières quelconques[note 18] ;

- Art. 7 : outre le délai fixé à l'article 1er, le quart de la ligne doit être achevé dans les deux ans suivant l’approbation du tracé, et le tiers à la fin de la troisième année sinon la compagnie sera déchue et le cautionnement, non encore restitué, restera acquis à l'État ;

- Art. 8 : la compagnie concessionnaire est soumise au contrôle de l'administration pour l’exécution du cahier des charges ;

- Art. 9 : la construction ultérieure de routes, de canaux ou de chemins de fer dirigés de Saint-Étienne à Lyon ou vers le Rhône n’ouvre pas droit, pour la compagnie concessionnaire, à une indemnité ;

- Art. 11 : la compagnie concessionnaire adjudicataire double la caution initiale de 400 000 F remise lors du dépôt de son offre. La caution est restituée après achèvement du quart de la ligne.

Comparativement au chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire, il s'agit dans les deux cas d'une ligne à vocation industrielle (le transport de la houille, pas de voyageurs), concédée à perpétuité, qui n'a fait l'objet d'aucun débat parlementaire, dont le délai de construction est sensiblement identique, le tarif ne différencie pas la remonte de la descente et qui est qualifié d'ouvrage d'utilité publique autorisant ses propriétaires, comme pourrait le faire l'État, à exproprier les propriétaires de terrain. Mais, à la différence du premier, le chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon est concédé par adjudication publique (mise en concurrence avec publicité et, pour corollaire, dépôt d'une caution pour participer à l'adjudication afin de garantir la « solidité » des soumissionnaires), la ligne est à double voie, le tarif ne distingue pas le transport de la houille des autres marchandises et l'administration se donne le droit du contrôle de la bonne exécution du cahier des charges (elle n’intervient pas dans le domaine financier de la compagnie). Aucune clause de rachat ou de déchéance n'est mentionnée, seulement la possibilité d’une nouvelle adjudication en cas de retard ou de difficultés.

L'enjeu du projet pour l'administration est d'obtenir une baisse significative du prix des transports afin de rendre la houille de Saint-Étienne compétitive à Lyon comme dans le Midi et, par suite, favoriser un important volume de marchandises transportées propice au développement du commerce[note 19]. Or, à la période de préparation du cahier des charges, à l’automne 1825, l’administration ne dispose, en matière de transport ferroviaire, que de l’exemple du chemin de fer de Darlington, pratiquant un tarif de 0,12 F/t/km, et de celui de Saint-Étienne à la Loire, non encore en exploitation, dont le tarif a été fixé à 0,2325 F/t/km pour la houille et 0,372 F/t/km pour les autres marchandises. Pour le versant rhodanien de son chemin de fer, Beaunier a proposé, en 1823, un tarif de 0,29 F/t/km. Le tarif du transport par roulage et le canal de Givors oscille entre 0,30 F et 0,35 F/t/km. À l’inverse, en fixant un tarif trop élevé, l’administration risque de décourager l’initiative privée.

Par lettre du , la compagnie du chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire conteste, le principe de l’adjudication estimant que la liaison de la Loire au Rhône forme un tout indivisible. Tout en regrettant que ne soit pas reconnus la primauté de ses droits consécutifs à la réalisation par ses soins, en 1822, de modèles de pièces constitutives d'un chemin de fer, que ne soit pas pris en compte le désavantage d’un morcellement d'un chemin de fer joignant la Loire au Rhône ainsi que le risque de distraire les revenus d'un chemin de fer entre Givors et Lyon d'un projet plus vaste joignant Lyon à Beaucaire, elle souhaite néanmoins que l'administration introduise dans le cahier des charges des dispositions pour que :

- le chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon débute au lieu-dit du Pont-de-l'Âne terminus du chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire ;

- la voie soit du même écartement entre les deux chemins de fer afin, dans le cas contraire, d'éviter des transbordements nécessairement coûteux[note 20] ;

- les deux compagnies acceptent réciproquement le passage de leurs « voitures » de l'un à l'autre sous réserve d'un arrangement pécuniaire amiable entre elles[note 21].

Cette réclamation n'est pas entendue ; considérant qu'il s'agit d'entreprises industrielles, l'administration laisse les deux compagnies s'entendre entre elles. Manifestement, la notion de réseau n'est pas encore à l'ordre du jour de l'administration[33]. Malgré tout, force est de constater, que les deux compagnies retiennent le même écartement permettant le passage réciproque des convois.

La compagnie du canal de Givors conteste la concurrence faite par le chemin de fer et rappelle son monopole des transports dans la direction de Saint-Étienne au Rhône[note 22]. Elle réclame une indemnité en dédommagement[34]. Le directeur général des Ponts & Chaussées, Becquey, rejette ces prétentions aux motifs suivants[35] :

- bien que certaines parties du tracé du chemin de fer soient parallèles au canal, on ne peut comparer l'utilité du premier au second puisque l'un s'étend sur un parcours de 15 lieues (1 lieue = ~4 km) et que l'autre n'a que 3,5 lieues d'étendue ;

- le chemin de fer vise à faciliter les nombreux échanges entre Saint-Étienne et Lyon alors que le canal ne permet des échanges qu'entre Rive-de-Gier et le Rhône ;

- le chemin de fer soulagera la route des transports les plus lourds, notamment le charbon, la rendant viable aux autres transports[36] ;

- alors qu'à l'origine il avait été envisagé un canal pour joindre la Loire au Rhône, l'administration a accepté, compte tenu des difficultés techniques (rareté des eaux pour alimenter le canal et pentes excessives multipliant le nombre d'écluses), de réduire le parcours de Rive-de-Gier au Rhône. Ainsi d'un intérêt général, la Nation en a été réduit à un intérêt limité ;

- le remplacement du canal par un chemin de fer entre la Loire et le Rhône est évoqué depuis 1822 (exactement, depuis 1821) lorsque les promoteurs du chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire envisageaient originellement de joindre les deux fleuves par ce nouveau moyen de transport. Si dans un premier temps, un chemin de fer a été dirigé vers la Loire, la question d'un chemin de fer dirigé vers le Rhône était ainsi en suspens depuis longtemps ;

- rien dans les documents officiels de concession du canal (arrêt du Conseil et lettres patentes) ne permet d'affirmer que le canal dispose d'un monopole. Les propriétaires du canal ne peuvent donc s'opposer à la réalisation du chemin de fer.

En appui à ces considérations, Becquey souligne que le prix du transport est de 0,50 F/t/km par le canal, 0,25 F/t/km par la route et qu'il sera de 0,3920 F/t/km pour le chemin de fer[note 23]. Cette diminution du coût du transport sera bénéfique aux producteurs qui pourront augmenter leur production pour mieux répondre à la demande des consommateurs et donc de la Nation tout entière.

Des oppositions se manifestent également de la part des exploitants de mines et des propriétaires de magasins d'entreposage de Rive-de-Gier[G 1].

L'adjudication est annoncée au Moniteur du 7 février 1826 et se déroule à Paris, au ministère de l'Intérieur, direction générale des Ponts & Chaussées, le 27 mars 1826[37].

Adjudication

L'adjudication de la concession ne porte pas sur la durée, car perpétuelle, mais sur le tarif (0,15 F t/km) pour lutter contre le monopole du canal de Givors et dans un enthousiasme pour le nouveau mode de transport que représente le chemin de fer[note 24].

Le chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire a suscité des émules ; il « met en appétit d'autres intérêts locaux »[R 1]. Aussi, les trois groupes initiaux en présence tendent-ils à se recomposer au cours de l'hiver 1825-1826 au gré des intérêts des acteurs et industriels potentiels.

Trois offres sont remises pour l'adjudication du chemin de fer :

- celle de Bérard[38], banquier parisien, qui représente les intérêts du groupe lyonnais[note 25]. Il s'appuie sur la compétence technique de l'ingénieur des Ponts & Chaussées du Rhône, Favier. Il propose un rabais de 0,0026 F ; soit un tarif de 0,1474 F ;

- celle d'Alexandre César de La Panouse[39], banquier parisien[note 26], qui propose un rabais de 0,015 F ; soit un tarif de 0,135 F ;

- enfin, celle de Marc Seguin, qui propose un rabais de 0,052 F ; soit un tarif de 0,098 F[note 27].

- Offre de soumission du banquier Bérard (27 mars 1826).

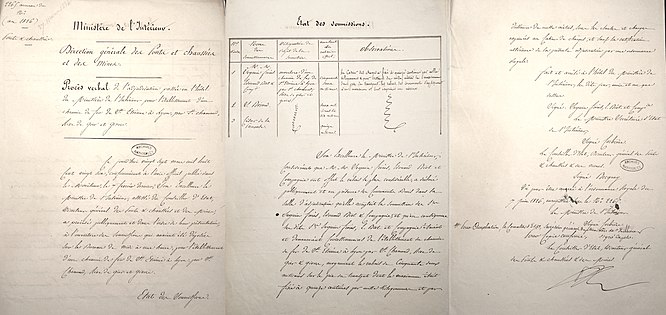

- Offre de soumission de César de Lapanousse (27 mars 1826).

- Procès-verbal d'adjudication du chemin de fer (27 mars 1826)[9].

Beaunier a renoncé à présenter une offre estimant le tarif trop bas. Bodin, derrière le groupe des industriels du Gier, agissait avant tout pour garantir une place aux banquiers lyonnais dans l'offre Seguin-Biot[40]. Enfin, les offres de Bérard et de La Panouse, apparues au dernier moment, reflètent une pratique courante de groupes de financiers lors des adjudications afin d'obtenir la concession dans l'espoir de voir rallier à eux, à des conditions moins avantageuses, les techniciens et ingénieurs soumissionnaires écartés. C'est pour éviter ce « coup financier » que Marc Seguin soumet une offre aussi basse (rabais de 35 % sur le tarif fixé par le cahier des charges). L'offre de Marc Seguin dénote la compétition engagée par les différents protagonistes depuis la première proposition de Beaunier, en 1823, pour obtenir la concession dont on escompte une forte rentabilité[note 28].

Compte de tenu du rabais proposé, fixant le tarif à 0,098 F t/km, l'adjudication est accordée à Seguin frères, Edouard Biot et compagnie et est approuvée par ordonnance royale du [41]. Ce tarif n'est pas sans susciter des craintes parmi les actionnaires de la société concessionnaire sur la rentabilité de l'entreprise.

L'administration trouve, au contraire, avantage à cette adjudication : « Au fond, le gouvernement apparait comme le principal bénéficiaire de la compétition entre les différents groupes d'intérêts : il concrétise un projet majeur [désenclavement du bassin stéphanois], nouveau [chemin de fer], difficile à réaliser [travaux de génie civil importants], en principe au moindre coût d'utilisation [0,098 F] ; non seulement il ne dépense pas un franc, mais il obtient une caution importante [800 000 F] comme garantie d'achèvement des travaux et un délai de livraison imposé au 1er janvier 1832 ! »[C1 2],[note 29].

À Lyon, certains manifestent leur hostilité au chemin de fer[42].

Devis

Marc Seguin justifie la modicité du tarif par la faible valeur des marchandises transportées (houille)[SB 2], dont le transport est pénalisé par le prix élevé pratiqué par la route[SB 3], et par le souci d'anticiper la concurrence du canal de Givors qu'il ne manquera pas de pratiquer en baissant son péage[SB 4]. En outre, contrairement au canal, le chemin de fer offre un service régulier toute l'année permettant aux entreprises un approvisionnement continu des matières premières et leur évitant le stockage de leurs produits finis[SB 5]. Pour toutes ces raisons, le tarif ne doit pas dépasser 0,10 F[note 27],[SB 6]. Les frais de construction sont estimés à :

| Dépense d'établissement[SB 7] | (en francs) |

|---|---|

| Infrastructure (achat terrain, ponts, franchissement routes)[SB 8],[note 30] | 2 460 000 |

| Superstructure (rails en fer forgé, coussinets, dés en pierre, pose) | 3 738 000 |

| Frais imprévus de construction | 1 002 000 |

| 35 locomotives (15 000 F/unité) | 525 000 |

| Chariots (700 F/unité) | 490 000 |

| Halage par chaîne ou machine fixe | 600 000 |

| Frais imprévus de matériel | 185 000 |

| Versement intérêt garanti (4 %) au fur et à mesure des appels de fonds successifs | 1 000 000 |

| Total[note 31] | 10 000 000 |

| Charges annuelles | (en francs) |

|---|---|

| 20 gardes | 10 000 |

| Frais administration à compter de l'achèvement des travaux | 58 000 |

| Frais consommation charbon des locomotives | 78 750 |

| 3 hommes par convoi (35 convois au total) | 105 000 |

| Entretien matériel (~ 15 % de la valeur des chariots et locomotives) | 150 000 |

| Aléas (gardes, administration, entretien) | 118 000 |

| Intérêt à 4 % sur capital de 10 000 000 F | 400 000 |

| Total | 919 750 |

Selon leurs études sur le terrain durant l'hiver 1825-1826, les Seguin évaluent le trafic entre Saint-Étienne et Lyon à environ 250 000 tonnes au total[SB 9],[note 32]. Le coût d'exploitation du chemin de fer est estimé à 0,0567 F/km, dégageant un bénéfice de près de 0,0413 F/km. Cette évaluation optimiste est fondée sur l'emploi de locomotives à vapeur sur la ligne, à l'exception de la gravité à la descente entre Saint-Étienne et Givors[note 33].

Société concessionnaire

Pour la réalisation du chemin de fer, une société anonyme par actions dénommée Compagnie du chemin de fer de Saint-Étienne à Givors et Lyon (dite communément Compagnie du chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon) est formée, dont les statuts sont approuvés par ordonnance royale du [43]. Ces statuts font suite à ceux établis le 24 avril 1826 qui avaient appelé des observations du ministre de l'Intérieur[44].

La compagnie est établie à Paris[45] mais elle peut, dans un délai de cinq ans suivant la réalisation du chemin de fer, être transportée à Lyon si l'assemblée générale le décide.

La constitution du capital de la société fut difficile à réaliser notamment en raison du dépôt préalable d'une caution de 800 000 F. De plus pour attirer des capitaux, il est nécessaire de proposer un intérêt en échange de l'immobilisation des fonds. C'est pour ces raisons que le projet initial de société anonyme en commandite a été abandonné au profit d'une société anonyme par actions. La Haute banque parisienne[46] a été sollicitée pour réunir les capitaux nécessaires. James de Rothschild a été approché pour lui proposer le tiers du capital et le rôle d'intermédiaire financier afin de placer les actions auprès de personnalités fortunées en échange d'une part réservée du bénéfice, mais la négociation n'aboutit pas. Casimir Perier[note 34] est également approché mais sans résultats. Delessert[47] est quant à lui hostile aux Seguin reprochant aux techniciens de s'aventurer sur le terrain des affaires jusqu'à prétendre partager les bénéfices. Finalement, les promoteurs du projet font appel à des banquiers de moyenne importance (Boulard (30 % du capital) et Garcias (25 %)) et à des personnalités (J.-B. Biot (6 %), Seguin frères (22 %), Armand (3,3 %)) qui pourront placer les actions auprès de leurs clients et amis, ou les vendre à la bourse le moment venu[note 35]. Le 24 mars, trois jours avant l’adjudication, la Haute banque, représentée par Lefèvre, régent de la banque de France, Perier, Mallet frères et André & Cottier, entreprend une tentative de la dernière chance pour entrer au capital de la compagnie mais il ne restait plus que 1,5 million à placer ; « ce qui les vexa »[48]. La caution est apportée par Boulard (200 000F), Humblot et Thénard (300 000 F), Cauminet (100 000 F), les Biot et Brisson (100 000 F), Seguin frères (100 000 F).

Le capital de la société est formé de la concession du chemin de fer et d’une somme de 10 millions de francs (2 000 « actions de capital » de 5 000 F chacune)[note 36] répartie entre les fondateurs :

- Seguin frères[49] (432 actions) ;

- Edouard-Constant Biot[note 37] (10 actions) ;

- comte Alexis de Noailles, ministre d’État[50],[note 38],[note 39], aide-de-camp du roi, député (35 actions) ;

- Henri-Simon Boulard aîné[51], notaire honoraire à Paris, ancien maire du 11e arrondissement, député, propriétaire à Plainval (Oise) (500 actions) ;

- Laurent, André, Antoine Garcias[52], propriétaire, domicilié à Paris (500 actions) ;

- Arnould Humblot-Conté[53], propriétaire et manufacturier, domicilié à Paris (20 actions) ;

- Melchior-André Bodin[note 39], banquier à Lyon agissant pour la maison de commerce « Bodin frères et compagnie » à Lyon (50 actions) ;

- Baron Louis-Jacques Thénard[54],[note 39], propriétaire, membre de l’Institut, domicilié à Paris (20 actions) ;

- Antoine Palais, avocat, domicilié à Paris (40 actions) ;

- Barnabé Brisson[note 39], inspecteur divisionnaire des Ponts & Chaussées, domicilié à paris (20 actions) ;

- Jean-Baptiste Biot[55],[note 39], membre de l’Institut, domicilié à Paris (132 actions) ;

- Amable-Henri-Pierre Boulard jeune[56], propriétaire à Plainval (Oise) (100 actions) ;

- Théophyle Comynet, agent de change, domicilié à Paris (30 actions) ;

- Félix Biot[57], propriétaire, domicilié à Paris (6 actions) ;

- Michel-Victor Millière, avocat, ancien notaire à Beauvais, domicilié à Beauvais (10 actions) ;

- Jean-François Armand[58], ingénieur des Ponts & Chaussées, domicilié à Soissons (65 actions) ;

- Samuel Bernard, propriétaire, membre du comité des sciences de l'Institut d'Égypte, ancien sous-préfet, domicilié à Paris (10 actions) ;

- Marie-Théodore Gueulluy, vicomte de Rumigny, aide-de-camp du duc d'Orléans, domicilié à Paris (10 actions) ;

- Jean-Louis Roard de Clichy[59],[note 39], manufacturier, domicilié à Paris (10 actions).

Ces actions donnent droit à un intérêt de 4 % par an[note 40] prélevé sur les produits du chemin de fer auquel s'ajoute, pour chaque action, la 2 000e partie de la moitié des bénéfices nets de la société (art. 22 des statuts), soit la 4 000e partie du total des bénéfices nets (art. 83).

À ces 2 000 « actions de capital » s'ajoutent 400 « actions d’industrie »[60] réparties entre 60 actions (15 %) aux fondateurs et 340 actions (85 %) à MM. Seguin frères et Édouard Biot « comme auteurs du projet de chemin de fer et comme prix de l'industrie qu'ils apporteront à sa confection » (art. 23 et 24). Chaque action d’industrie donne droit à la 400e partie de l'autre moitié des bénéfices nets de la société (art. 23), soit la 800e partie du total des bénéfices nets (art. 83). Les actions d’industrie de Seguin frères et Biot leur seront remises après achèvement et réception du chemin de fer.

Pour prix de leur confiance dans la réalisation à bonnes fins du chemin de fer et de sa rentabilité, les Seguin et Biot s'engagent, pour une durée de 30 ans (art. 95), à ne percevoir une part des bénéfices qu’au-delà d’un seuil de 7 % acquis aux seuls porteurs d’actions de capital (3 % de dividende + 4 % garantis par la compagnie) (art. 94). Si les actionnaires expriment avec « empressement » leur satisfaction de cette proposition, qui va « au-delà des conventions primitivement acceptées par mes parties », il n’en demeure pas moins qu’ils obligent Seguin frères et Edouard Biot, adjudicateurs du chemin de fer, à se consacrer exclusivement à la réalisation de cette entreprise (art. 13)[note 41].

Lorsque les revenus des 10 millions du capital social sont inférieurs à 10 %, le partage s’effectue entre, d’abord, le dividende de 7 % dévolus aux actions de capital, puis la part des 15 % de la moitié des bénéfices aux 60 actions d’industrie et, enfin, la part des 85 % de la moitié des bénéfices aux 340 actions d’industrie. Lorsque les revenus sont supérieurs à 10 %, les actions de capital perçoivent l’intérêt garanti de 4 %, et le surplus est partagé par moitié entre les 2 000 actions de capital et les 400 actions d’industrie[61],[note 42]. Outre cette règle de répartition des bénéfices, les Seguin ne sont pas rémunérés pour la conduite des travaux de construction[note 43].

Durant les travaux, le conseil d'administration, dont ne font pas partie les Seguin ni Ed. Biot, nomme les employés et agents nécessaires à ses opérations. Après réception des travaux, il nomme les ingénieurs et directeurs nécessaires à l'exploitation, et détermine le nombre, qualités, fonctions et traitements des employés.

Avec un capital de 10 MF, la société est à l'époque l'une des plus importantes jamais constituée en France. Alors que la concession est perpétuelle, la société est constituée pour 99 ans, comme pour le chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire. Parmi les 22 fondateurs de la compagnie, on ne trouve aucun stéphanois ni forézien, ni un membre de la compagnie du chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire, seulement un banquier lyonnais. Ils appartiennent principalement au monde scientifique et technique (Seguin, Biot, Brisson, Thénard, Armand), à celui des affaires (Boulard et Garcias anciens banquiers reconvertis dans l’industrie et détenteurs du plus grand nombre d’actions), secondairement au monde des entrepreneurs (Humblot-Conté et Roard de Clichy), de la banque (Bodin, banquier de second rang[note 44]) et, non le moindre, à la politique (de Noailles, Gueulluy vicomte de Rumigny et Boulard). Certains actionnaires sont liés par parenté (Brisson, Biot [Jean-Baptiste, Edouard et Félix] et Millière, Thénard et Humblot-Conté ainsi que les frères Boulard), parfois éloignée (les Seguin et Bodin apparentés par les Montgolfier). Certains autres sont déjà liés entre eux par des relations d’affaires[note 45]. Mais on ne trouve parmi les actionnaires aucun industriel intéressé à la sidérurgie, comme Beaunier et Boigues, ou propriétaire de mines et d’entrepôts de charbon, comme Boggio, qui sont tous les trois actionnaires de la compagnie du chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire.

Comme les mines et la sidérurgie, les chemins de fer demandent des fonds importants (capital et caution) que seuls les hommes rompus aux affaires, ou disposant de sommes d’argent suffisantes, sont en mesure de fournir. En outre, la construction d’un chemin de fer est une entreprise nécessitant la mise en œuvre de moyens techniques conséquents.

L’opinion à cette époque étant peu informée de ce qu’est un chemin de fer, les fondateurs font toute confiance aux frères Seguin et on savait que l’action du canal de Givors avait décuplé depuis son ouverture[note 46].

Tracé

Le cahier des charges ne mentionne pas l’obligation de présenter un tracé au moment de soumissionner.

Le matériel de relevé pour le nivellement du terrain arrive à Lyon le , suivi de Jean-Baptiste Biot, fin juin, qui retourne à Paris avant la fin des travaux de relevé du tracé. Il laisse derrière lui son fils Édouard, qui n’a pas l’envergure pour s’imposer aux Seguin. Brisson, lui-même fait un court déplacement pendant les travaux.

Les études du tracé débutent le 28 juin 1826[ARF 1] et, cinq mois après l'adjudication, Seguin frères et Biot soumettent à Becquey un mémoire décrivant le tracé[note 47].

Décrit dans le sens Lyon - Saint-Étienne dans leur mémoire, les promoteurs avaient envisagé, à partir de Lyon, un parcours sur la rive gauche du Rhône qui offrait la possibilité de longs alignements et de larges courbes[Z 1]. À la suite des réclamations des édiles de Givors et de la contrainte d’y construire un pont pour traverser le Rhône, le tracé suit la rive droite du fleuve[G 2].

Le cahier des charges n'ayant fixé aucun point de départ ni d'arrivée, les promoteurs font débuter la ligne à l’extrémité de la presqu'île de Perrache sur un terrain qui sera cédé par la ville de Lyon à la Maison Seguin et compagnie[note 48]. Ultérieurement, un arrêté du préfet du département du Rhône, daté du 15 mars 1830, fixe le point de départ place de l’Hippodrome, dans la presqu’île de Perrache[G 3]. L’année suivante, l’ordonnance royale du précise le tracé qui traverse la gare d’eau de Perrache puis suit le cours Rambaud pour rejoindre la chaussée Perrache et atteindre le pont de La Mulatière[62].

Pour rejoindre la rive droite du Rhône et traverser la Saône, un pont suspendu est construit dans l'axe de l’allée de Perrache en remplacement du pont en bois existant ; il s’agit d’un pont à péage, composé d’une travée suspendue encadrée par deux arches en pierre. La partie centrale du tablier laisse le passage à la voie ferrée encadrée de chaque côté d’un trottoir pour les piétons. Les voies latérales sont destinées à la route Lyon - Saint-Étienne[note 49]. Au débouché du pont, la voie ferrée traverse la route Lyon - Saint-Étienne et rejoint le quai de La Mulatière. Jusqu’à ce point depuis Lyon, et sur le pont suspendu, la voie ferrée ne comporte qu’une seule voie. La ligne traverse ensuite la rivière d’Oullins par un pont à trois arches et suit le Rhône jusqu'à Givors en passant par Pierre-Bénite, où se situe un promontoire traversé au moyen d’une tranchée profonde de 10 mètres, puis rejoint Vernaison, Grigny et Givors.

Du pont de La Mulatière jusqu'à la rivière d'Oullins, sur une distance de 2 410 m, la pente est de 1,6 ‰. De là jusqu'à la rivière de Garon, près de Givors, sur une distance de 13 172 m la pente est de 0,4 ‰, puis, sur 2 295 m jusqu'à Givors, la pente est de 0,056 ‰. Sur cette première section de la ligne, la pente est descendante jusqu'à Givors.

À Givors, la ligne traverse tout d'abord le canal par un pont en bois, laissant libre passage à la navigation, puis la rivière du Gier par un autre pont. Au débouché de Givors, la ligne emprunte les terrains cédés par la Société des graviers du Gier, où pourra être construite une gare d’eau sur la rivière, puis emprunte la rive droite du Gier plus escarpée, le canal étant situé sur la rive gauche. À Saint-Romain, distant de 5 451 m de Givors, la ligne se rapproche de la rivière. Sur ce parcours, la ligne longe le coteau traversant les quelques ravins par des ponceaux ou des levées de terre. Au-delà de Saint-Romain, le lit étroit de la rivière est entravé par des masses rocheuses formant autant d’obstacles à l’établissement parallèle de la ligne de chemin de fer. Aussi, un « percement »[63] (tunnel) de 250 m de long est-il établi suivi de deux ponts sur le Gier. Jusqu’à Rive-de-Gier, le tracé ne présente pas de difficulté. La ligne traverse la ville au moyen d’un quai construit sur la rive droite du lit de la rivière. Toutefois, la possibilité d’une traversée par un tunnel est laissée à la libre appréciation de l’administration.

De Givors à Rive-de-Gier, sur une distance de 13 613 m, la pente ascendante est de 5,6 ‰. C'est à cette dernière localité que finit la pente praticable par simple adhérence des locomotives. En effet, au-delà, commence une pente ascendante de 13,4 ‰ sur une distance de 19 890 m pour rejoindre Pont-de l’Âne, près de Saint-Étienne ; le dénivelé entre Rive-de-Gier et Pont-de-l’Âne est de 267 m.

Après Rive-de-Gier, la ligne rejoint Saint-Chamond, tout en restant à l’écart de la ville. Ensuite la ligne atteint le lieu-dit Terre-Noire face à la montagne du bois d’Avaise, qui sépare les versants dirigés vers la Loire et le Rhône, traversée par un « percement » (tunnel) droit et plan, de 1 500 m de long. Au-delà, la ligne arrive à Pont-de-l’Âne, point de jonction avec le chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire. Soucieux de donner au chemin de fer tout le développement nécessaire au trafic, les promoteurs ont prolongé la ligne jusqu’au lieu-dit La Monta (sic mémoire Seguin et Biot), nouveau quartier à la périphérie de la ville de Saint-Étienne entre la route de Lyon et celle de Roanne, où se situent des emplacements pour établir des magasins et entrepôts ainsi qu’un petit cours d’eau pouvant servir à alimenter les locomotives. Avant le terminus de La Monta, la ligne croise, au lieu-dit La Verrerie sur la route de Saint-Étienne à Lyon, l’embranchement du chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire dirigé, par le Grand Treuil, vers le plateau du Soleil et de Bérard.

Depuis le pont de La Mulatière jusqu’à La Monta, la ligne est longue de 55 156 m ; 17 877 m de La Mulatière à Givors et 37 279 m de Givors à La Monta. Le dénivelé de La Monta à Givors est de 375,348 m.

Au total, les ouvrages d’art se décomposent en 112 ponts ou ponceaux, 24 arceaux pour le passage de chemins, deux « percements » (tunnels, en aval de Rive-de-Gier et à Terrenoire) et un mur de quai (traversée de Rive-de-Gier) Les terrassements sont évalués à 100 000 m3 de déblai, 500 000 m3 de roches et 900 000 m3 de remblai[64]. Le tracé retient des courbes de 150 m.

Ce tracé provoque le mécontentement de Saint-Chamond insatisfaite de voir passer la ligne en dehors de la ville alors que le cahier des charges stipulait qu’il devait « passer par Saint-Chamond ». La commune craint de perdre des taxes sur les habitations et entrepôts construits en dehors de son territoire. Elle n’obtient pas satisfaction.

Le conseil général du Rhône conteste le pont suspendu de La Mulatière lui préférant un pont en pierre pour le passage de la route de Lyon à Saint-Étienne, distinct du pont pour le chemin de fer.

Contrairement à celui du chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire qui épouse la configuration du terrain sur le modèle d’une route escarpée de montagne, le tracé du chemin de fer de Saint-Étienne à Lyon tente au mieux de s’en exonérer au moyen d’ouvrages d’art conséquents[note 50]. Mais à l’inverse du chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire, le tracé ne maintient pas une pente continue dans le même sens tout le long de la ligne ; descendant de Saint-Étienne à Givors, puis légèrement ascendant de Givors à La Mulatière[65]. Il s’agit avant tout de concevoir une ligne supportant un service intense, notamment à la descente vers Givors, nécessitant donc une exploitation simple et régulière[S 1]. C’est la raison pour laquelle, Marc Seguin est opposé au système de plan incliné qu’il juge dangereux et contrariant l’exploitation[note 51], même pour la partie terminale la plus raide du tracé, entre Rive-de-Gier et Terrenoire, pour laquelle il propose un système de « touage » par point fixe à l’image de celui qu’il expérimente sur le Rhône[note 52].

Dans la réalisation d’une pente quasi continue nécessitant de nombreux ouvrages d’art, dont certains importants (pont sur la Saône, tranchée de Pierre-Bénite, franchissement de la rivière et du canal à Givors, quai dans la rivière à Rive-de-Gier, tunnel de Terrenoire), Marc Seguin fait œuvre de pionnier à rebours de la conception britannique du moment[note 53] mais qui, malheureusement, ne sera pas suivie par la suite[note 54].

Toutefois, au retour de son voyage en Angleterre à l'hiver 1826-1827 et à la lecture des comptes rendus envoyés par son frère Charles[C2 2], qui l’accompagnait mais qui est resté sur place, après le retour de Marc en France, pour rencontrer George Rennie et George Stephenson à Manchester sur le chantier du Manchester-Liverpool, Marc Seguin décide de réviser radicalement le tracé de la ligne pour généraliser les courbes de grand rayon, pas inférieures à 500 m[67],[note 55]. Ce nouveau tracé entraîne la réalisation de nouveaux ouvrages d’art ; dans la vallée du Gier, 9 petits percements (900 m au total, dont celui de Couzon) au lieu de 3 ; un percement à La Mulatière (~400 m) dans une roche particulièrement dure ; de nouveaux ponts[C2 3].

Ce nouveau tracé, rédigé en , ne sera pas sans conséquence en matière de coût et de délais, sources d’inquiétude parmi les actionnaires[note 56].

Le tracé répond à plusieurs objectifs :

- faciliter le trafic à la descente qui sera prépondérant ;

- tirer profit de la gravité à la descente et rendre l’effort de traction constant à la remonte par le choix d’une pente continue ;

- refuser les plans inclinés jugés dangereux et contrariant l'exploitation ;

- recourir à de larges courbes pour garantir l’adhérence et éviter les déraillements.

Le tracé modifié est approuvé par ordonnance royale du 4 juillet 1827[G 4] :

- Art. 2 : les concessionnaires doivent présenter des projets particuliers pour les points de chargement et de déchargement à Saint-Chamond, Rive-de-Gier et Givors ainsi que pour les points de départ à Lyon et à Saint-Étienne et la liaison avec le chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire ;

- Art. 4 : pour le croisement avec la route royale Lyon – Saint-Étienne, les concessionnaires doivent employer des « barreaux »[63] (rails) qui ne font pas obstacle à la circulation des voitures ;

- Art. 8 : les acquisitions de terrains se font sous les formes prescrites par la loi de 1810 (relative aux expropriations pour cause d’utilité publique) ;

- Art. 9 : les concessionnaires disposent des droits de l'administration en matière d'ouvrage d’utilité publique pour se procurer les matériaux de remblai ou d’empierrement nécessaires sous réserve d’indemniser les propriétaires des terrains endommagés.

Construction et mise en service

En désignant les Seguin et Edouard Biot pour la direction des travaux, le conseil d'administration, tout en reconnaissant leur apport technique, les écarte opportunément d’un lieu de décision important pour la vie de la compagnie tout en les plaçant sous son contrôle vigilant : « à eux en somme de réaliser ce qu’ils avaient conçu et estimé, et de tenir les promesses qu’ils avaient faites à leurs associés ». Les frères Seguin et Biot sont tous les cinq nommés directeurs « sans doute pour ne pas froisser les susceptibilités des uns et des autres[R 2].

Achats

Préalablement aux travaux, les achats de terrains ont commencé dès la préparation du tracé, en 1826, selon des procédures à l’amiable. Les procédures judiciaires ne peuvent débuter qu’après l’intervention de l’ordonnance du 4 juillet 1827 et s’avéreront difficiles, soulevant les premières inquiétudes sur ce poste de dépense. Exceptionnellement, un achat de parcelles ou un droit de passage est payé avec une action du chemin de fer. Au total, 900 parcelles ont été achetées[Z 2],[note 57].

Parallèlement, les Seguin se préoccupent de l’achat de rails. C’est au retour du voyage de Charles en Angleterre, à l’hiver 1826-1827 avec son frère revenu plus tôt, que Marc passe commande à Martineau, à Londres, de modèles de rails droit en fer laminé de 15 kg/m et de coussinets conformément à un brevet de son associé Taylor. Villèle a refusé à Marc Seguin l’importation en franchise de droit de douane de la totalité des rails fabriqués en Angleterre par crainte de l’opposition des maîtres de forge siégeant à la chambre des députés[note 58]. Livrés tardivement et au poids unitaire de 10 kg/m, sans leurs coussinets, les modèles ne serviront finalement pas à la fabrication des rails. Marc Seguin commande les « chairs »[63] (coussinets) en fonte moulée à Berger, à Lyon, au prix de 40 F les 100 kg. Les « barres »[63] (rails) sont commandés à Mamby et Wilson[68], sidérurgistes et mécaniciens à Charenton, près de Paris, et fabriqués dans leur usine du Creusot qu’ils ont acheté en 1826[note 59]. Il s’agit de rails en fer laminé[G 5] d’un poids de 13 kg/m, longs de 4,60 m, posés sur des coussinets en fonte pesant 4,6 kg (3 kg / pièce[G 6] sous les joints et 3,5 kg en intermédiaire, avec une portée 1,05 m près des joints et 1,25 m pour les autres). Les rails sont tenus dans les coussinets, au moyen de coins en bois, qui sont fixés par des chevilles en bois sur des dés en pierre (bloc de pierre supportant les extrémités des rails fixées au coussinet) extraits d’une carrière de Pierre-Bénite. L’accord est signé le 10 mai 1827 pour une livraison de 50 t de rails à partir de , puis de 200 t par mois au début de 1828. Edouard Biot est envoyé au Creusot pour surveiller leur fabrication ; c’est un prétexte pour l’éloigner momentanément du chantier de construction à un moment où les relations entre les Seguin et le Biot se dégradent. Alors que la voie provisoire pour faciliter les travaux sur les chantiers est montée sur des traverses en bois, la voie définitive repose sur des dés en pierre laissant l’entrevoie libre pour le pas des chevaux[C1 3]. La livraison des rails et des coussinets s’échelonne de l’automne 1827 à août 1829 sans aucun retard, signe que les sidérurgistes se sont adaptés à une telle production de masse.

Travaux

Sans attendre l’intervention de l’ordonnance du 4 juillet 1827 approuvant le tracé, les travaux de construction sont engagés dès le début de l’année tout le long de la ligne ; le constructeur est tenu au respect du délai de livraison et les actionnaires ne souhaitent pas prolonger déraisonnablement l’immobilisation de leurs capitaux sans en retirer un revenu. La réalisation des ouvrages d’art importants est entreprise en priorité ; tunnel de Terrenoire[note 60], pont de La Mulatière, pont de pierre d’Oullins et les ateliers de Perrache.

En , 10 km de terrassement sont achevés pour une dépense de 1 MF. Au début de l’hiver 1827-1828, tous les ouvrages d’art de la première section (Lyon-Givors) sont commencés à l’exception du tunnel de La Mulatière. Sur la deuxième section (Givors – Rive-de-Gier), cinq petits tunnels sont achevés[note 61] et la digue supportant la voie dans le lit du Gier commence à s'élever. Sur la troisième section (Rive-de-Gier - Saint-Étienne), le percement du tunnel de Terrenoire prend du retard dû à la difficulté de creuser les puits d’accès. L’assemblée générale de décembre 1827 affiche cependant sa satisfaction. On prévoit que la dépense excédera les prévisions à cause des percements, mais que des économies seront faites sur les équipements (« barres » (rail) et « dés » de pierre)[G 7].

En , les travaux des ponts sur le Gier et sur le canal à l’entrée de Givors n’ont pas débuté. Ceux du pont de La Mulatière sont interrompus par l’administration[note 62], sans compter les difficultés judiciaires du tunnel de La Mulatière. Les lieux de chargement et de déchargement font toujours l’objet de débats entre la compagnie, l’administration et les localités traversées. Les travaux de la 1re division (Lyon-Givors) font l’objet d’une inspection en mai 1828 pour décider si, conformément à l’article 11 du cahier des charges accompagnant l’ordonnance du , la demande de la compagnie d’une restitution du cautionnement (800 000 F) peut être satisfaite ; tel n’est pas le cas[note 63]. Finalement, seuls les travaux de la deuxième section semblent avancer régulièrement et selon les prévisions malgré la contrainte du relief ; « Toute cette 2e [division] est remarquable par la disposition du tracé. La montagne à laquelle on a dû s'appuyer présente dans la vallée du Gier une suite alternative de saillants et de rentrants. Il a fallu pour donner aux courbes de 500 mètres de rayon, traverser des caps en souterrain et se soutenir à leur sortie par de grands remblais. Ces difficultés ont été franchement abordées et heureusement vaincues »[70]. Ces premières réalisations encourageantes permettent à la compagnie de récupérer sa caution facilitant ainsi la poursuite du paiement des travaux. Pourtant, dès l’été 1828, certains actionnaires doutent de la capacité de la compagnie à limiter les dépenses au montant du capital social (10 MF). Boulard vend un nombre élevé d’actions faisant baisser son cours, pour la première fois. Durant l’année 1828, l’inquiétude relative aux dépenses d’acquisition des terrains s’amplifie. Une spéculation s’installe notamment sur les terrains environnant les éventuels lieux de chargement et de déchargement, à laquelle les Seguin ne sont pas étrangers. En effet, ils achètent en leur nom des terrains au motif de l'urgence quitte à ce qu'ils proposent de les revendre à la compagnie (voir infra). Enfin, les juges et les experts donnent souvent raison aux propriétaires, en particulier au droit du tracé des tunnels obligeant la compagnie à payer de fortes indemnités aux mineurs propriétaires du sous-sol.

L'hiver très froid 1828-1829 occasionne, du fait du dégel, de nombreux dégâts aux terrassements. Au printemps, à l’exception du pont de La Mulatière, dont on souhaite percevoir rapidement les premiers péages de la voie routière, les travaux de la première section sont arrêtés ; les péripéties judiciaires du tunnel de La Mulatière se poursuivent. Sur la deuxième section, le tunnel de la montagne Saint-Lazare est abandonné en raison de la nature instable du sous-sol et remplacé par deux tranchées. Le tunnel de Rive-de-Gier (Couzon) est percé à 80 %. Sur la troisième section, les travaux se concentrent sur le tunnel de Terrenoire[71] et la tranchée de Saint-Chamond[72].

En , la compagnie a dépensé 5,3 MF, mais les dépenses d’acquisition de terrains augmentent fortement par l’accumulation des litiges, la flambée des prix et les réclamations tardives. En novembre, 7 MF ont été dépensés alors que l’encaisse de trésorerie est nulle. Il devient évident que le devis sera dépassé ; seul l’achèvement de la deuxième section, déjà bien avancée, peut être mené à bien sans appel à des fonds supplémentaires.

L'assemblée générale du [73] précise que la compagnie a dépensé 6 955 000 F, dont 1 092 000 F pour l’acquisition des terrains ; il restait à en acquérir pour 650 000 F. Les terrains ont coûté fort cher ; « Tout ce qu’on pourrait se figurer de l’exigence et des prétentions des propriétaires et des communes resterait au-dessous de la vérité »[S 2]. L'état des dépenses et des recettes escomptées fait apparaître un solde suffisant pour le paiement de l’intérêt du capital et la distribution d’un bénéfice. Le succès semble assuré selon le rapporteur.

Pourtant à l’automne 1829, les Seguin présentent un devis révisé à la hausse. Dans l'immédiat, afin de ne pas se discréditer, la compagnie décide d’achever prioritairement la section de Grand’Croix à Givors pour le début de l’année 1830 afin de recueillir les premiers fruits d’une mise en exploitation partielle.

Première mise en service partielle

Initialement prévue le 1er janvier 1830, la mise en service de la section Grand’Croix à Givors (environ 20 km) est reportée de trois mois à la suite de l’effondrement d’un tunnel faute d’être vouté, par contre le tunnel de Couzon est achevé. Fin juin, la section est achevée, et le Marc Seguin l’inspecte[note 64].

Un premier convoi s'élance le sur cette section[note 65].

Cette première mise en service anticipe de quelques mois le délai fixé au cahier des charges (art. 7) prévoyant un achèvement du tiers de la ligne à la fin de la troisième année suivant la date d’approbation du tracé (4 juillet 1827). Mais les débuts de l’exploitation sont marqués par les Journées révolutionnaires de juillet 1830 avec ses conséquences financières[note 66].

Au , la compagnie a dépensé 8 MF. Elle décide le versement anticipé du solde du capital social, initialement prévu au 31 décembre 1830[note 67] et, dans un contexte de crise financière nationale, fait appel au million supplémentaire pour augmenter le capital social (art. 80 des statuts de la société). Parallèlement, la compagnie décide de recourir à l’emprunt[note 68], pour un montant immédiat de 1 MF afin de solder le compte des expropriations, d’achever la première section et payer son matériel roulant. Malgré tout, les difficultés financières s’aggravent et les travaux sont arrêtés ; le cours de l’action s’effondre. L’aura technique des Seguin en pâtit et les relations avec le conseil d’administration se tendent. À la même époque, les procédures judiciaires relatives au tunnel de La Mulatière se débloquent sans pour autant que les travaux de percement commencent. Cette situation incertaine quant à l’achèvement de la ligne est mise à profit par la compagnie pour demander une révision à la hausse du tarif (voir infra).

Ouverture totale de la ligne

Lentement, dans un contexte de crise financière[note 69], les travaux reprennent, au début de 1831, sur la première section ; le percement du tunnel de La Mulatière avait commencé au second semestre 1830 et se poursuit au moyen d’un tunnelier[74]. La compagnie espère une mise en exploitation au début de 1832 mais l’achèvement de la ligne s’avère laborieuse[note 70].

Le tunnel de La Mulatière est percé fin mars 1832 permettant un service provisoire sur la première section (Givors - Lyon) dès le [note 71]. Il est envisagé un service entièrement ouvert, sur les deux voies, de Grand’Croix à Lyon pour la fin juin 1832[note 72].

Finalement, un service, limité aux voyageurs, est ouvert sur toute la ligne, avec une seule voie, le , de Saint-Étienne à Lyon[75].

Le trajet Lyon - Saint-Étienne est effectué en 5 heures et le retour en 4 heures ½, en tenant compte des arrêts et des relais pour les chevaux ; soit une vitesse moyenne entre 11 km/h et 13 km/h. Les chevaux sont attelés « en plus ou moins grand nombre, suivant la charge et l’inclinaison de la route. Les chevaux vont au trot. »[65]. Peu à peu, deux convois par jour, dans chaque sens sont proposés transportant environ 80 voyageurs. Les entrepreneurs de diligence (Galline et Descours & Récamier) tentent de survivre en pratiquant de fortes baisses de prix.

L’ouverture de la ligne intervient en retard au regard du cahier des charges qui fixe au 1er janvier 1832 l’achèvement de la ligne.

Le trafic houiller tout le long de la ligne, débute le à l’achèvement des travaux de construction[note 74].

Le début de l’exploitation n’est pas présenté des difficultés : « La descente de Rive-de-Gier à Givors offre le plus de difficultés ; les chariots (…) s’arrêtent souvent dans les courbes de 500 m de rayon, quand ils ne sont pas très chargés (…). On essaie de diminuer le frottement en jetant de l’eau sur les rails. » De même les passages à voie unique dans les tunnels (« …il arrivait quelquefois que des convois, marchant dans sens différens, venaient à se rencontrer. »), ont conduit à élargir tous les tunnels de faible longueur pour une double voie[65]. Conformément au cahier des charges et en raison des difficultés de percement, les tunnels de La Mulatière, de Rive-de-Gier et de Terrenoire sont à voie unique et d’un gabarit juste suffisant pour le passage des convois ; section ovale de 5 m de haut et 3 m de large ; pour ces tunnels « On a inscrit à l’entrée et à la sortie cet avis significatif « Défense de passer dans ce souterrain sous peine d’être écrasé » »[65]. La partie de la ligne du tunnel de La Mulatière à Perrache est également à voie unique.

L'écartement de la voie est identique à celle du chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire permettant ainsi des transports du Rhône à la Loire et réciproquement.

La réception de la ligne par le conseil d’administration a lieu le 1er mai 1833. L'assemblée générale du 5 juillet porte l'emprunt à 3,8 MF pour solder les comptes des terrains et construire du matériel roulant de la troisième section[note 75].

À la réception complète des travaux, en juillet 1833, le capital investit est de 14,8 MF (fonds social de 11 MF + 3,8 MF d’emprunts) correspondant quasiment aux dépenses totales engagées, soit au regard du devis initial estimé à 10 MF, un dépassement de 48 %. Si toutefois sont déduites de ces dépenses, celles non directement indispensables au chemin de fer (gares d’eau et autres achats fonciers annexes), les dépenses totales sont de 13,6 MF, soit un dépassement de 36 %[note 76]. Ce dépassement est principalement lié au dérapage du coût d’acquisition des terrains, pour environ 1,2 MF (12 %), et au surcout du génie civil consécutif à l’augmentation du rayon des courbes, pour environ 2,4 MF (24 %)[C1 4].

En outre, peu après l’ouverture de la ligne et malgré l’augmentation du capital social [NB : 1MF en 1830], les gérants décident de consacrer l’excédant des produits du chemin de fer au-delà des 4 % garantis à couvrir les dépenses[note 77].

L'imprévision des devis sera une constante dans l'histoire des compagnies de chemin de fer.

Lieux de chargement et de déchargement

Le mémoire descriptif du tracé prévoit à Saint-Chamond, Rive-de-Gier et Givors des « branches latérales » (voies de garage) pour le chargement et le déchargement des wagons. Rien de bien précis en définitive[note 78].

L’ordonnance royale approuvant le tracé a renvoyé la question des points d’arrivée à Lyon et Saint-Étienne ainsi que des lieux de chargement à la décision des autorités locales. Les lieux de chargement et de déchargement (ou « ports secs »[63]) deviennent un enjeu entre les Seguin et la compagnie.

Pour la compagnie, le chemin de fer, à l’instar d’un canal (selon la terminologie de l’époque, un chemin de fer est assimilé à « un canal sec »[63]), n’a pour vocation que le transport de marchandises, en l’espèce la houille de Saint-Étienne à Lyon ; toute autre activité annexe (entreposage, manutention, ateliers...) est étrangère à sa raison sociale. C’est la raison pour laquelle la compagnie n’achète que les terrains nécessaires à la construction de la ligne. Au contraire, très rapidement, les Seguin sont convaincus que le chemin de fer doit s’intégrer dans un ensemble régional de transport plus vaste tant d’un point de vue géographique que d’un point de vue commercial[C1 5]. C’est la raison pour laquelle la compagnie doit être maîtresse des lieux de rupture de charge[note 79] afin de garantir une bonne exploitation du chemin de fer.

Cet antagonisme sera source de conflits entre les deux parties quand bien même, finalement, la compagnie reconnaîtra aux Seguin leur prévoyance en matière foncière malgré son caractère spéculatif[note 80].

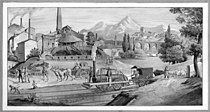

Les Seguin investissent à Lyon où ils achètent à la ville de vastes terrains sur la presqu’île de Perrache (cf. supra) en vue de l’édification d’une gare d’eau et de huit fabriques. Ils envisagent d’y réaliser un centre de transit entre la voie d’eau, le chemin de fer et la route en vue de créer un complexe sidérurgique qui ferait de Perrache un « Manchester français »[note 81]. En réalité, seul un atelier pour la construction de wagons et de locomotives est créé, à l’origine des ateliers de Perrache, le reste des terrains est loué à des particuliers principalement des marchands de charbons.

Ils acquièrent également des terrains à Givors en association avec la Société des graviers du Gier pour la création d’une gare d’eau concurrente à celle du canal[note 82]. Initialement, le tracé prévoyait un petit embranchement sur la ligne en direction du Rhône, au sud du Gier, du côté de la ville. Par arrêté du , le préfet du département du Rhône fixe le point de chargement et de déchargement du chemin de fer à la confluence du Gier et du Rhône. Le débarcadère est fixé près de la gare d’eau[note 83].

Enfin, avec la participation de notables stéphanois, ils achètent des terrains dans le quartier de La Montat où sera établi le « débarcadère[63] » (« station » ou « gare voyageur » de nos jours) du chemin de fer, notamment un vaste entrepôt de vin dit de Bérard pour les débords du chemin de fer (exactement, face à la Verrerie de Bérard)[78], ainsi que le puits de mine du Gagne-Petit proche de la voie ferrée.

D’autres terrains sont achetés le long de la ligne, notamment à Saint-Chamond.

Parallèlement à la construction du chemin de fer, les Seguin entreprennent des travaux d’aménagement sur les terrains qu’ils ont acquis en propre.

La politique foncière des Seguin, outre leurs projets industriels indépendants du chemin de fer[note 84], vise à contrôler dans le cadre de leurs propres installations, payantes, les opérations d’entreposage et de manutention des marchandises transportées ; c’est la raison pour laquelle, ils sont hostiles aux embranchements aux mains de particuliers, ou d’entreprises, qui priveraient le chemin de fer de revenus. Selon eux, le chemin de fer est certes public mais sous le contrôle des concessionnaires[C1 6].

Au fil du temps, la compagnie comprend que sa politique foncière restrictive risque de la desservir ; commence alors un rapprochement avec les Seguin qui aboutit au rachat par la compagnie des terrains acquis par eux.

Malgré plusieurs offres toujours refusées jusqu’alors, c’est la perspective de la mise en service de la section Grand’Croix-Givors, en 1830, qui décide la compagnie à traiter avec les Seguin. Fin , un accord, approuvé par l’assemblée générale d’avril, est trouvé au terme duquel les droits fonciers des Seguin attachés à la gare d’eau de Givors sont rachetés par la compagnie du chemin de fer. Cette opération a pu se concrétiser grâce à l’appel de fonds du onzième million au capital social de la compagnie.

La crise financière consécutive aux journées révolutionnaires de juillet 1830 met en péril la maison Seguin frères. Aussi, Marc décide-t-il, en décembre 1830, de vendre à prix coûtant les terrains pouvant intéresser la compagnie ; gare d’eau de Perrache et terrains industriels attenants, complément de terrains à la gare d’eau de Givors, terrains à Rive-de-Gier et ceux de Saint-Étienne[note 85]. La transaction est validée par l’assemblée générale de la compagnie le 25 août 1831 pour un montant de 0,8 MF couvert par une nouvelle tranche d’emprunt.

Grâce à la perspicacité et à la prévoyance des Seguin, la compagnie contrôle les lieux de chargement et de déchargement. Cependant cette issue préfigure la place réduite des Seguin dans la vie de la compagnie après la livraison de la ligne.

Un arrêté du préfet du département de la Loire, du 11 septembre 1829[79],[note 86]est venu réglementer les lieux de chargement et de déchargement :

- (Art. 2) : à Saint-Étienne, les propriétaires adjacents au port sec sont autorisés à charger et décharger devant leur propriété sans devoir transporter leurs marchandises dans les magasins de la compagnie ;

- (Art. 5) : à Saint-Chamond, une voie publique sera construite aux frais de la compagnie parallèlement au « port sec »[note 87] ;

- (Art. 6) : outre le point de chargement et de déchargement prévu entre Verchère et l’ouverture supérieure du « percement » (tunnel) d’Egarante, un second point sera établi à l’issue inférieure du percement à Couzon du côté de Givors[note 88] ;

- (Arts. 9 et 10) : les chargements et déchargements sont librement effectués dans les ports secs aux frais des propriétaires et exploitants, qu’ils les fassent par eux-mêmes ou qu’ils les fassent faire par la compagnie selon des arrangements particuliers entre eux et la compagnie.

D’autres ports secs sont créés ultérieurement. En 1846, l’administration décide de l’établissement de trois nouveaux ports secs ; Pont-de-l’Âne[note 89], Terrenoire[note 90] et Couzon. Estimant que la construction de ces ports secs ne figure pas à son cahier des charges, la compagnie diffère leur construction et se pourvoie en Conseil d’État. Pourtant, dans l’attente de la décision du Conseil, la compagnie continue à percevoir un prix de transport équivalant à la distance entière séparant deux ports secs mentionnés au cahier des charges, tout en chargeant et déchargeant à sa guise les marchandises entre les ports secs ; « Elle n’avait pas intérêt à multiplier les ports secs. Plus les points légaux de chargement étaient éloignés, plus elle encaissait »[G 8]. C’est un décret du 24 mars 1852 qui décide, sans attendre la construction de ces trois nouveaux ports secs, que ces trois points de chargement/déchargement serviraient d’origine aux distances de calcul du prix du transport.

Embranchements

Le mémoire descriptif du tracé indique que pour les grands établissements industriels situés entre les points intermédiaires (Saint Chamond, Rive-de-Gier et Givors), seront construits des embranchements d’un commun accord avec la compagnie.

La conception simpliste de l’époque voulait qu’un industriel expéditeur, disposant d’un embranchement, puisse atteler ses chariots à l'un des convois de la compagnie en la prévenant un peu à l’avance pour qu’elle fasse partir, du point de départ voisin, un convoi avec un nombre de wagons autant en moins qu’il devra prendre en cours de route, et de les retirer au point que l’industriel a choisi lui-même. Ce droit était, aux yeux des usagers, la contrepartie du droit d’expropriation accordé à la compagnie pour acquérir les terrains nécessaires à l’établissement du chemin de fer[G2 1]. Cette conception libérale de l’utilisation du chemin de fer renvoie également à son assimilation au réseau routier qui autorise le libre accès des riverains en tout point de la voirie publique[note 91].

L'arrêté du préfet du département de la Loire, du 11 septembre 1829[79],[note 92] est venu réglementer les embranchements :

- (Art. 4) : la jonction avec le chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire s’effectue, au frais de la compagnie, par un embranchement partant de l’entrepôt de la Montat jusqu’au lieu du Treuil. La compagnie demeure obligée, comme mentionné dans le tracé du chemin de fer, à réaliser une jonction à Pont-de-l’Âne avec le chemin de fer de Saint-Étienne à la Loire.

- (Art. 8) : les propriétaires et directeurs d’établissements industriels, agricoles ou de mines peuvent s’embrancher librement aux ports secs sans limite de tonnage annuel et selon les mêmes droits que ceux afférents aux ports secs ;

- (Arts. 9 in fine et 10) : les chargements et déchargements sont librement effectués sur les embranchements aux frais des propriétaires et exploitants, qu’ils les fassent par eux-mêmes ou qu’ils les fassent faire par la compagnie selon des arrangements particuliers entre eux et la compagnie ;

- (Art. 12) : les propriétaires et directeurs d’établissements industriels, agricoles ou d’exploitation peuvent établir des embranchements entre deux ports secs à la double condition d’un tonnage annuel de 5 000 t de marchandises, ou 50 000 « quintaux métriques », et de payer le prix du transport sur la distance entière séparant deux ports secs entre lesquels l’embranchement se situe.

Le droit d'embranchement reconnu par l'arrêté préfectoral ne figure ni dans l’ordonnance de concession, ni dans le cahier des charges[note 93], ni dans l’ordonnance approuvant le tracé[G1 1],[note 94]. Circonstance qui ne va pas sans créer des conflits entre la compagnie et les industriels.

La compagnie conteste l’arrêté préfectoral au motif qu’il n’a pas été sanctionné par une ordonnance royale, que la multiplication des embranchements perturbent le service enfin que les embranchements ne sont pas prévus au cahier des charges ; les embranchements contreviennent à son monopole de l’exploitation du chemin de fer[S 3]. Sans le dire, la compagnie est réticente aux embranchements car, par ailleurs, ils la privent de revenus afférents aux opérations d’entreposage et de manutention des marchandises si elles avaient lieu dans les ports secs placés sous son emprise.

Cet arrêté est également contesté par le Conseil général des Ponts & Chaussées en 1837 qui évoque lui aussi l’absence de l’intervention d’une ordonnance royale pour décider de telles mesures ; il recommande annulation des dispositions des articles 8 et 12[note 95]. Un arrêté du régularise la situation[81] ; la compagnie est libre d’accepter ou non des embranchements[G2 2]. Or des embranchements existaient déjà au moment de l’avis du Conseil général des Ponts & Chaussées. Aussi, l’arrêté de 1837 autorise-il ces anciens embranchements mais moyennant des traités particuliers dont la compagnie demeure l’arbitre[G1 2].

Premières locomotives

Marc Seguin prévoit, en 1826, un parc de 35 locomotives selon le modèle de machine fabriqué dans les ateliers de Stephenson à Newcastle[SB 10] et qui était employé sur le chemin de fer de Darlington[82],[note 96]. Lors de son voyage en Angleterre (hiver 1825-1826) accompagné de son frère Paul[note 97], même si son déplacement était avant tout motivé par une commande de machine à vapeur pour le halage sur le Rhône, Marc Seguin en profite pour se renseigner sur les chemins de fer ; il visite un chemin de fer minier près de Leeds, celui des houillères de Hetton près de Sunderland, puis celui de Darlington, et se rend à Newcastle où il rencontre pour la première fois George Stephenson. Après avoir envisagé plusieurs modes de traction dans son devis de 1826, à l’exception des plans inclinés, son second voyage en Angleterre en janvier 1827[note 98] et les informations recueillies par Charles[note 99] resté sur place après le départ de son aîné, conforte Marc Seguin dans son choix des locomotives comme mode de traction à privilégier[note 100], même dans la partie terminale du tracé la plus pentue entre Rive-de-Gier et Saint-Étienne[note 101].

Une négociation pour la commande de locomotives auprès de George Stephenson s’amorce à l’occasion de la visite de Charles du chemin de fer Manchester-Liverpool où il rencontre George Rennie (concepteur) et George Stephenson (constructeur). Tout d’abord sont commandées à George Stephenson des pièces détachées pour des wagons[note 102], puis en mars 1827, après le retour de Charles en France, deux locomotives (de type 020) sous forme d’option.

Après bien des retards, ces deux locomotives arrivent l’une chez Hallette, près d’Arras, en juin 1828 en dépôt provisoire gratuit pour étude, l’autre à Lyon fin juillet 1828[note 103]Ces machines coûtent 16 000 F, port compris. Elles doivent servir de modèle, les Seguin n’ayant pu obtenir du gouvernement Villèle d’importer sans franchise un lot de plusieurs machines fabriquées à l’étranger[note 104].

Aucun accord n’ayant pu être trouvé avec Hallette pour qu’il fabrique des machines selon le modèle anglais, à un prix inférieur à celui de Stephenson, Marc Seguin décide de construire lui-même, à Perrache, les locomotives nécessaires. Livrée en pièce détachée et remontée sur place, la machine Stephenson arrivée à Lyon est mise à l’essai à partir du . Attendant le retour de Marc Seguin, la machine est testée à partir du 13 septembre 1828 à l’intérieur des ateliers de Perrache ; elle remorque, ce jour-là, 20 T.

« Il n’y a jusqu’à présent sur les chantiers qu’une seule machine locomotive venue d’Angleterre ; je l’ai vu manœuvrer sur un plan incliné de 0,014 millimètres par mètre, et j’ai dû admirer cette belle application de l’emploi de la vapeur. M. le préfet et M. le lieutenant général, ainsi que beaucoup d’autres personnes, assistaient à cette expérience. Nous avons tous reconnu que la machine fonctionnait sans trop de bruit, et sans trop de fumée, et il nous a paru qu’au moyen de quelques précautions, ce mode de transport n’effaroucherait pas les chevaux du roulage ordinaire dans le points où la route royale et le chemin de fer se trouveraient en contact. La seule machine locomotive pèse dix tonnes, ou dix mille kilogrammes… »

— Cavenne, Chemin de fer de St Etienne à Lyon, rapport sur la situation des travaux de ce chemin au (Paris, )[9].

Les résultats des tests ne sont pas convaincants en matière de puissance[C1 10]. En outre, son poids détériore la voie ; les dés de pierre s’enfoncent et s'écartent.

Avec celle livrée à Arras pour Hallette et celle livrée à Lyon pour Marc Seguin, ces deux locomotives à vapeur Stephenson sont les premières locomotives fonctionnant en Europe continentale.

Insatisfait de la locomotive Stephenson qui ne produit pas suffisamment de vapeur, Marc Seguin, à la fin de l’année 1828, met en chantier la transformation de cette locomotive en remplaçant la chaudière originelle par sa chaudière tubulaire construite pour le halage à vapeur sur le Rhône[note 105] et brevetée en février 1828 ; il garde le châssis et le mécanisme de transmission de la locomotive livrée par Stephenson mais alimentée en vapeur par sa chaudière tubulaire placée sur un wagon. Cette machine expérimentale est testée, fin , et donne des résultats encourageants. Fort de ces premiers résultats, Marc Seguin décide de construire entièrement une nouvelle machine (de type 020) qui reprend le même système de transmission par parallélogramme déformable et dont la chaudière tubulaire est achevée en mai 1829 ; toutes les pièces de cette première machine Seguin ont été fabriquées à Lyon. Le montage des pièces se déroule pendant l’été 1829 et le 17 septembre ont lieu les premiers essais sur cales.

Il s'agit de la première locomotive à vapeur de construction française. Le mécanisme particulier de transmission fait surnommer les machines Seguin de « sauterelle »[108] ou « scieurs de long »[109].

Au début d'octobre 1829, Marc et Paul conduisent la locomotive sur une portion de voie installée à Perrache[note 107]. Les premiers résultats concluants poussent Seguin à déposer un second brevet le 16 octobre 1829, accordé le 25 mars 1830, transposant sa chaudière tubulaire aux locomotives à vapeur[note 108]. En matière de vitesse, les résultats de cette locomotive sont bien inférieurs à ceux obtenus au concours de Rainhill, mais Marc Seguin ne voulait réaliser qu’une machine de marchandise[111]. Cette première locomotive est facturée 12 000 F à la compagnie du chemin de fer. Une seconde locomotive du même type est livrée en 1830 et immédiatement essayée à Givors, en , sur la section achevée. Ces locomotives sont plus légère que la Stephenson (6 t contre 9,5 t) et sont 15 % plus puissante.

« …c’est à la France qu’appartient le plus grand perfectionnement qui aye (sic) été donné de nos jours aux machines à vapeur par l’introduction des chaudières à tuyaux sans lesquels l’Angleterre a reconnu qu’il était impossible d’employer utilement les machines locomotives sur les chemins de fer. Ce fait encore peu connu est constaté par la lettre du Ministre du commerce en date du 22 février 1828 et par une ordonnance Royale qui assure pour dix ans la propriété de cette invention à ma famille.

Ces chaudières n’ont été mises en usage en Angleterre qu’à la fin de 1829 c'est-à-dire deux ans après leur emploi sur le chemin de fer de St Etienne à Lyon, l’usage qui en, a été fait depuis lors soit en france soit en angleterre a fait reconnaitre ainsi que je l’avais indiqué à l’époque ou je demandai (sic) et obtint le Brevet d’invention qu’elles étaient entièrement à l’abri du danger d’explosion… »

— Lettre de Seguin aîné au ministre du Commerce, Lyon [112].

Cependant le conseil d'administration de la compagnie reste réticent à l’emploi de locomotive trop sujettes à des pannes et au coût de maintenance élevé[C1 13]. En outre, elles détériorent la voie ; « il leur arrive de temps à autre de sortir des rails[65]. »