Bürgergemeinde

Die Bürgergemeinde (französisch bourgeoisie und commune bourgeoise, italienisch patriziato, rätoromanisch vischnanca burgaisa; je nach Kanton auch Burger-, Ortsbürger- oder Ortsgemeinde) ist eine Personalkörperschaft des kantonalen öffentlichen Rechts, die heute noch in rund der Hälfte der Schweizer Kantone vorkommt. Ihr gehören unabhängig vom aktuellen Wohnort ausschliesslich natürliche Personen an, die den Status des Bürgers und damit das Heimatrecht der (Bürger-)Gemeinde besitzen.

Die Bürgergemeinden sind zu unterscheiden von den politischen Gemeinden (auch Einwohnergemeinden genannt) und den Kirchgemeinden.

Staatsrecht

Verbreitung und Bezeichnungen

Bürgergemeinden kommen derzeit noch in vierzehn Kantonen vor, nämlich in Bern, Uri, Obwalden (nur in der Gemeinde Engelberg), Zug, Solothurn, Basel-Stadt, Basel-Landschaft, St. Gallen, Graubünden, Aargau, Thurgau, Tessin, Wallis und Jura.[1] Flächendeckend neben den politischen Gemeinden (Einwohnergemeinden) gibt es die Bürgergemeinden heute allerdings nur noch in den fünf Kantonen Uri, Zug, Solothurn, Basel-Stadt und Basel-Landschaft; in den andern genannten Kantonen sind sie ganz unterschiedlich stark vertreten.

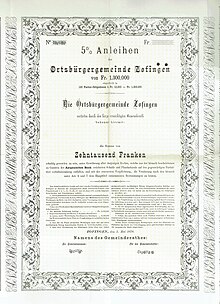

In einigen Kantonen trägt die Bürgergemeinde andere Bezeichnungen. Im Kanton Bern[2][3] und im Kanton Wallis[2] heisst sie Burgergemeinde, in den Kantonen Uri, Aargau und Thurgau Ortsbürgergemeinde[2] und im Kanton St. Gallen Ortsgemeinde;[2] im Kanton Glarus hiess sie bis zum Inkrafttreten der Gemeindereform 2011 Tagwen. In der Westschweiz sind die Begriffe bourgeoisie (im französischsprachigen Teil des Kantons Wallis) bzw. commune bourgeoise (französischsprachiger Teil des Kantons Bern sowie Kanton Jura) geläufig, im Kanton Tessin trägt die Bürgergemeinde den Namen patriziato. In den rätoromanischsprachigen Gegenden des Kantons Graubünden spricht man von vischnanca burgaisa; hier entstanden die Bürgergemeinden aus den vicinanze (Nachbarschaften) und sind deren Rechtsnachfolger.

Keine Bürgergemeinden existieren in den Kantonen Zürich (seit 1866[4]), Luzern (seit 2005[5]), Nidwalden (nie vorhanden[6]), Schwyz (nie vorhanden[7]), Glarus (seit 2011[8]), Schaffhausen (seit 2000[9]), Appenzell Ausserrhoden (seit 1995/2000[10]), Appenzell Innerrhoden (nie vorhanden[11]), Waadt (seit 1803[12]), Neuenburg (seit 1848[13]) und Genf (nie vorhanden[14]); in Obwalden (seit 2010[15]) gibt es nur noch eine in der Gemeinde Engelberg. Von den hier genannten Kantonen kennen Luzern, Nidwalden, Obwalden, Schwyz, Glarus und Appenzell Innerrhoden allerdings öffentlich- und privatrechtlich organisierte Korporationen (Rhoden, Ürten, Teilsamen und Alpgenossenschaften), die innerhalb einer Gemeinde eigene Gebilde darstellen und ihrem Wesen nach reine Nutzungsgenossenschaften sind. Eine besondere Situation herrscht im Kanton Freiburg, wo es zwar keine eigens konstituierte Bürgergemeinden gibt, aber jeweils Bürgerversammlungen über die Bürgergüter befinden, die ihrerseits treuhänderisch von der politischen Gemeinde verwaltet werden.[16][17] Ähnliches gilt, wenn auch stark marginalisiert, für den Kanton Zürich, wo ebenfalls keine Bürgergemeinden, aber (Stand 2000) noch in drei politischen Gemeinden separat verwaltete Bürgergüter existieren, die zur Entlastung der politischen und der Schulgemeinde dienen.[18][17]

Zugehörigkeit

Die Bürgergemeinden umfassen alle Personen, die das Bürgerrecht der jeweiligen Gemeinde besitzen. Es handelt sich damit in erster Linie um eine Personengemeinschaft. Die Bürgergemeinde besitzt, anders als die politische Gemeinde, weder ein bestimmtes Hoheitsgebiet noch verfügt sie über die Steuerhoheit, häufig aber über beträchtliches Vermögen.[19]

Bei Angelegenheiten der Verwaltung ihres Vermögens stimmberechtigt sind je nach Kanton oder einzelner Bürgergemeinde entweder nur die innerhalb der Bürgergemeinde wohnhaften Personen oder aber alle ihr zugeordneten Personen ungeachtet ihres Wohnsitzes. Letzteres gilt beispielsweise in den Kantonen Bern (je nach Burgergemeinde), Basel-Landschaft und Zug.[19]

Aufgaben

Bürgergemeinden verwalten in der Regel die aus der Zeit des Ancien Régime übernommenen Bürgergüter wie Wald oder Alpen, soweit diese Aufgaben nicht einer Korporationsgemeinde oder anderen Körperschaft zugewiesen sind. Getreu der Vielfalt der Kantone und ihrer Geschichte gibt es sehr grosse Unterschiede in Bezug auf Tätigkeiten, Befugnisse und Organisationsstrukturen. Überdies sind viele Bürgergemeinden stark in den Bereichen Kultur und Soziales engagiert, beispielsweise in den Städten Bern und Basel.

Über die Erteilung des Gemeindebürgerrechts entscheiden in den Kantonen Zug, Basel-Stadt, Basel-Landschaft und Graubünden sowie in der Gemeinde Engelberg in Obwalden ebenfalls die Bürgergemeinden. In allen andern Kantonen obliegt dieser Beschluss den politischen Gemeinden.[19]

Nach dem bernischen Gemeindegesetz sind die Burgergemeinden die als Gemeinden organisierten Burgerschaften. Den Burgergemeinden stehen die Zusicherung oder Erteilung des Gemeindebürgerrechts in der Form des Burgerrechts zu, dann die Erfüllung ihrer weiteren angestammten Aufgaben, weiter die Verwaltung ihres Vermögens und schliesslich die Besorgung von Aufgaben, die ihr durch besondere Vorschriften übertragen werden. Sie können zusätzliche Aufgaben übernehmen, solange diese nicht bereits von den Einwohnergemeinden oder von Unterabteilungen derselben erfüllt werden. (Art. 112 GdeG-BE)

Bürgerrecht und Heimatort

Jeder Schweizer Bürger besitzt einen Bürgerort, auch Heimatort, d. h., er ist Bürger (bzw. Burger) einer Gemeinde. Dieses kommunale Bürgerrecht besteht auch dort, wo keine separate Bürgergemeinde existiert. Abgesehen von Neueingebürgerten ist es auch unabhängig vom Geburts- oder Wohnort einer Person. Üblicherweise wird der Bürgerort vom Vater auf die Kinder vererbt. Früher übernahm die Ehefrau bei der Heirat das Bürgerrecht des Ehemannes als Doppelbürgerrecht, doch seit Inkrafttreten eines neuen Namens- und Bürgerrechts per 1. Januar 2013 hat die Ehe keinen Einfluss mehr auf das Bürgerrecht; auch die Ehefrau behält als einziges ihr altes Bürgerrecht.

Das Gemeindebürgerrecht spielt eine wichtige Rolle beim Erwerb des Schweizer Bürgerrechts: Wer in der Schweiz Bürger einer Gemeinde ist, ist zugleich Bürger des Kantons, in dem die Gemeinde liegt, und damit auch automatisch Schweizer Staatsangehöriger. Man kann nicht Schweizer Bürger werden, ohne Bürger einer Gemeinde zu sein (Art. 37 Abs. 1 der Bundesverfassung).

Die Bürgerorte führten lange Zeit je ein Familienregister, welches unter anderem bestätigte, dass jemand Bürger der Gemeinde ist. Diese Familienregister wurden 2003 durch das elektronische Personenstandsregister «Infostar» mit zentraler Datenbank und gesamtschweizerischer Vernetzung der Zivilstandsämter abgelöst.

Bis ins 20. Jahrhundert hinein war die Bürgergemeinde dazu verpflichtet, armengenössig gewordene Bürger zu unterstützen. Auch die Besorgung des Vormundschaftswesens war Aufgabe der Bürgergemeinde. Deshalb wurden auch gelegentlich Heimatlose, z. B. Fahrende, durch Kantonsbeschluss in einer Gemeinde zwangseingebürgert (beispielsweise in Vaz/Obervaz).

Geschichte

Im Ancien Régime gab es in den Gemeinden einerseits vollberechtigte, alteingesessene Bürger sowie anderseits rechtlose sogenannte Hintersassen. Als in der Helvetik alle Einwohner rechtlich gleichgestellt wurden, erhob sich die Frage, wem der Besitz der bürgerlichen Güter zustehen sollte. In der Folge wurden in den meisten Kantonen neben den neuen «Einwohnergemeinden», die alle am Ort Niedergelassenen umfassen und als politische Gemeinden den Wahl- und Abstimmungskörper bilden, «Bürgergemeinden» geschaffen, welche die alteingesessenen Ortsbürger zusammenfassten und denen die Nutzung des Gemeindeguts vorbehalten blieb.[20] In den Kantonen Appenzell Innerrhoden,[11] Nidwalden[6] und Schwyz[7] kam es allerdings nie zur Errichtung von Bürgergemeinden, da sich hier einerseits die Einführung der Einwohnergemeinde um mehrere Jahrzehnte verzögerte (Schwyz 1848, Nidwalden 1850, Appenzell Innerrhoden 1872) und anderseits schon eine starke Tradition örtlicher Nutzungsgenossenschaften bestand, welche die Güter der Alteingesessenen verwalteten. Auch der Kanton Genf kannte nie Bürgergemeinden, da er von 1798 bis 1815 zu Frankreich gehörte und anschliessend das französische Gemeinderecht beibehielt.[14] In der Waadt wurden schon bei der Kantonsgründung 1803 die Bürgermeinden nicht fortgeführt.[12] In weiteren Kantonen wie beispielsweise Luzern, Obwalden, Uri und Zug traten Bürgergemeinden neben die bestehenden, oft mächtigeren Korporationen (siehe auch den Artikel Korporationsgemeinde).

In manchen Kantonen gab und gibt es Bestrebungen, die Bürgergemeinden in den politischen Gemeinden aufgehen zu lassen. In den Kantonen Bern, Obwalden, Solothurn und Jura existieren nebeneinander Gemeinden, wo Einwohner- und Bürgergemeinde getrennt sind, und solche, wo Einwohner- und Bürgermeinden zusammengelegt sind (sogenannte «Gemischte Gemeinden» oder «Einheitsgemeinden»), und im Kanton Freiburg werden die bürgerlichen Güter von der politischen Gemeinde verwaltet. In jüngerer Zeit wurden die Bürgergemeinden im Kanton Appenzell Ausserrhoden mittels der neuen Kantonsverfassung, im Kanton Glarus mittels einer Teilrevision der Kantonsverfassung und im Kanton Schaffhausen durch das neue Gemeindegesetz aufgehoben, wogegen der Prozess in den Kantonen Luzern und Obwalden für die einzelnen Gemeinden auf freiwilliger Basis verlief; siehe oben.

Von Fusionen der politischen Gemeinden sind Bürgergemeinden unterschiedlich betroffen: Während beispielsweise im Kanton Graubünden bei der Neubildung einer politischen Gemeinde die bisherigen Bürgergemeinden untergehen und eine neue gebildet wird, können im Kanton St. Gallen die alten Ortsgemeinden ihr Weiterleben beschliessen.

Heute existieren in der Schweiz noch knapp 1650 Bürgergemeinden und Korporationen. Auf nationaler Ebene werden die Bürgergemeinden durch den Schweizerischen Verband der Bürgergemeinden und Korporationen (SVBK) vertreten.[21]

Siehe auch

Literatur

- Andreas Auer: Staatsrecht der schweizerischen Kantone. Stämpfli, Bern 2016, ISBN 978-3-7272-3217-6.

- Basil Sieber: Bürgergemeinde. In: Historisches Lexikon der Schweiz.

Weblinks

- Website des Schweizerischen Verbands der Bürgergemeinden und Korporationen

- Bürgergemeinden auf Sinnsuche. In: Luzerner Zeitung, 15. Mai 2017