Liste der hethitischen Felsreliefs und Felsinschriften in der Türkei

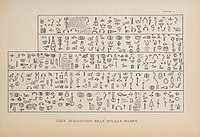

Diese Liste führt die bekannten hethitischen Felsreliefs und Felsinschriften in der Türkei auf. Sie stammen einerseits aus der Spätzeit des hethitischen Großreichs zwischen dem 14. und dem 12. Jahrhundert v. Chr., andererseits aus der Zeit der späthethitischen Königreiche und Stadtstaaten, die nach dem Untergang des Großreichs in Anatolien und Nordsyrien entstanden. Es handelt sich zum Teil um bildliche Reliefs, die in den Felsen gemeißelt sind und oft Beischriften enthalten, teilweise um reine Inschriften. Die Texte sind in luwischen Hieroglyphen ausgeführt. Die Liste beschränkt sich auf Werke, die in den anstehenden Fels gearbeitet sind, Stelen oder Orthostaten sind nicht aufgenommen.

Entstehung und Deutung

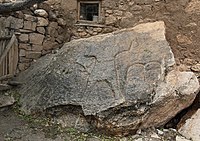

Die Bildwerke tauchen ab dem frühen 14. oder 13. Jahrhundert v. Chr. auf. Bei drei Reliefs (Manisa, Hanyeri, İmamkullu) erscheint ein Prinz Ku(wa)lanamuwa, ein Name, der auch in einem Keilschrifttext aus der Zeit von Muršili II. vorkommt. Sollten diese Personen identisch sein, wären die drei Reliefs mit einer Entstehung im späten 14. Jahrhundert die ältesten, ansonsten kommt dieser Rang der Darstellung Muwatallis II. am Sirkeli Höyük zu.[1] In ihrer Ikonografie ähneln sie zu Beginn größtenteils den Königssiegeln dieser Epoche, das heißt sie enthalten hauptsächlich ein Bild des Herrschers und eine Beischrift mit Namen, Abstammung und Titulatur. Gelegentlich kommen Götterbilder dazu, im Fall von Manisa steht das Bild des Gottes allein. Die Abgebildeten beziehungsweise inschriftlich erwähnten sind meist Großkönige des Reiches, aber auch Prinzen (Hanyeri, İmamkullu, Manisa, Malkaya, Suratkaya), Könige von Vasallenstaaten (Karabel, Hatip) oder hohe Beamte (Taşçı). Nach einer abweichenden Forschermeinung sind bei den in Kriegertracht abgebildeten Personen zumindest teilweise nicht die Herrscher dargestellt, sondern ein Gott, vielleicht in apotropäischer, also unheilabwehrender Funktion.[2][3] Allgemein wird angenommen, dass die Darstellungen den Machtanspruch des Herrschers über die jeweilige Landschaft dokumentieren sollten. Bei wenigen (Karabel, Hatip, Suratkaya) kann davon ausgegangen werden, dass es sich um Grenzmarkierungen handelt, allgemein ist eine derartige Aussage problematisch, da die Grenzen der hethitischen Regionen und ihrer Nachbarstaaten nur sehr ungenau bekannt sind. Gelegentlich ist darüber hinaus eine kultische Bedeutung des Ortes anzunehmen.[4]

Erst gegen Ende der Großreichszeit, unter dem letzten Großkönig Šuppiluliuma II., entstand die erste große Inschrift (Nişantaş) mit einer Beschreibung von Taten seines Vaters Tudḫaliya IV.[5] Dieser hatte selbst schon einen Bericht über einen Feldzug in Lykien in einer Inschrift an dem Wasserbecken in Yalburt hinterlassen. Ähnlich umfangreiche Inschriften, gelegentlich in Verbindung mit einem Bild, entstanden in der folgenden Zeit der Nachfolgestaaten des Hethiterreiches. Lange Zeit wurden die von König Hartapu, der sich als Großkönig bezeichnete, stammenden Inschriften (Karadağ, Kızıldağ, Burunkaya) als die ältesten angesehen. Nach der Entdeckung der Stele von Türkmen-Karahöyük wurde dieser jedoch ins 8. Jahrhundert v. Chr. datiert. Demnach sind wahrscheinlich die im späten 12. Jahrhundert v. Chr. entstandenen von Runtija von Melid (Gürün, Kötükale) die frühesten Felsinschriften. Zwischen dem 10 und dem 8. Jahrhundert v. Chr. schließlich entstand noch eine Reihe von Inschriften (Bulgarmaden, Hisarçık, Karaburna, Malpınar, Şırzı, Suvasa, Tanır, Topada) und Bildreliefs (Gökbez, İvriz, Karasu). Bei den Texten handelt es sich meist um Berichte über militärische, aber auch bauliche oder andere Aktionen der jeweiligen Regenten. Auch diese Werke dienten, ebenso wie die des Großreichs, sicherlich repräsentativen Zwecken. Ob die Zunahme der schriftlichen Werke darauf hindeuten könnte, dass die Fähigkeit des Lesens der Hieroglyphentexte im Volk zugenommen hatte, kann vorläufig nicht geklärt werden.[6]

Lage der Reliefs und Inschriften der Großreichszeit |

Reliefs und Inschriften der hethitischen Großreichszeit

Erläuterung: Einige Felder der Tabelle sind sortierbar. Die Spalten 2 und 3 werden beim Klick auf den Pfeil im Kopffeld alphabetisch sortiert. Die vorletzte Spalte wird nach Entstehungszeit sortiert, die letzte Spalte nach dem Datum der ersten Veröffentlichung.

| Bild | Name/Ort | Bezirk/Provinz Koordinaten | Lage Beschreibung | Inschrift | Datierung Errichtet von/unter | erforscht oder beschrieben von (Auswahl) |

|---|---|---|---|---|---|---|

Weitere Bilder | Beyköy * auch Yumruktepe | İhsaniye/Afyonkarahisar , 30° 28′ 22,9″ O | Auf dem Hügel Yumruktepe östlich Beyköy Rechte Hälfte einer stark verwitterten Flügelsonne, daneben undefinierbare Zeichen. Eine von Franz Steinherr unter Berufung auf Leopold Messerschmidt berichtete nahegelegene Inschrift ist nicht mehr auffindbar. | Deutung als Inschrift unsicher. | nach Steinherr Großreichszeit, u. a. Jutta Börker-Klähn hält auch eine spätere Entstehung für möglich. Errichter unklar | Steinherr, 1965[7] Gonnet, 1979[8] Rossner, 1988[9] Ehringhaus, 2005[10] |

| Ermenek * | Ermenek/Karaman , 32° 53′ 37″ O ** | Auf dem Hügel Bezciler südlich Ermenek, heute verloren Nach links gewandte männliche Figur mit Umrahmung, oben giebelförmig | keine | nach Bittel vielleicht Großreichszeit, Kohlmeyer hält spätere Entstehung bis zu römischer Zeit für wahrscheinlich. Errichter unklar | Bittel, 1939, erste Notiz[11] Kohlmeyer, 1983[12] Rossner, 1988[13] | |

Weitere Bilder | Fıraktın | Develi/Kayseri , 35° 37′ 54″ O | An dem Bach Enzel Dere, einem Nebenfluss des Zamantı Irmağı, nahe dem Dorf Fıraktın In zwei Feldern Ḫattušili III. und Puduḫepa, an einem Altar dem Wettergott und der Ḫebat gegenüberstehend und libierend, rechts ein drittes Feld mit Schrift | Bei den Köpfen des Königspaares Benennung von Ḫattušili und Puduḫepa als Großkönig und -königin, im rechten Feld wird Puduḫepa als „Tochter des Landes Kizzuwatna, von der Gottheit geliebt“ bezeichnet. | 13. Jh. v. Chr. Tudhalija IV., Sohn der Dargestellten | Sayce, 1880 Bekanntgabe der Entdeckung[14] Ramsay und Hogarth, 1892 Erstpublikation[15] Chantre, 1893/94[16] Akurgal, 1961[17] Alkim, 1968[18] Bittel, 1976[19] Kohlmeyer, 1983[20] Rossner, 1988[21] Ehringhaus, 2005[22] Hawkins, 2024[23] |

Weitere Bilder | Gavurkale | Haymana/Ankara , 32° 33′ 32″ O | Auf einer Felskuppe nordwestlich des Dorfes Dereköy Zwei große Götterfiguren in Kriegerkleidung (oder ein Gott und ein Herrscher?), links davon eine kleinere, sitzende weibliche Gottheit. Eine Identifizierung ist wegen fehlender Beischrift nicht möglich. Auf der Rückseite der Felskuppe eine Kammer, nach Akurgal eine Grabkammer. | keine | Großreichszeit (ca. 1350–1200 v. Chr.) Ersteller unbekannt | Perrot und Guillaume, 1861 Entdeckung der stehenden Götter[24] Olmstead 1907/8 Entdeckung der sitzenden Göttin, keine Publikation von der Osten, 1926 Publikation der Sitzenden[25] Akurgal, 1945 und 1949 Grabkammer[26] Kohlmeyer, 1983[27] Rossner, 1988[28] Lumsden, 2002[29] Ehringhaus, 2005[30] |

| Hanyeri auch Gezbel | Tufanbeyli/Kayseri , 36° 0′ 53,8″ O | Nahe dem Dorf Hanyeri an der Straße von Tufanbeyli nach Develi Als Krieger gekleidete Figur, links davon ein Stier auf den Schultern von zwei Berggöttern oder, nach anderen Interpretationen, auf einem Altar und einem Berggott. Zwei Inschriften links, vor dem Kopf des Mannes und des Stiers, eine weitere rechts der Gestalt, die möglicherweise später hinzugefügt wurde. | Die linke Inschrift bezeichnet den Dargestellten als Sohn eines Königs mit dem Namen Ku(wa)lanamuwa und den Stier als den Gott Šarruma. Der Name des Prinzen taucht auch in den Reliefs von Manisa und Imamkullu auf. In der rechten Inschrift, die spiegelbildlich verdoppelt ist, liest Hawkins ebenfalls den Prinzentitel und den Namen Tarḫuntabijammi, der möglicherweise mit dem beim Relief von Hemite erwähnten Tarḫuntabija in Zusammenhang steht. | 13. Jh. v. Chr. Vermutlich der abgebildete Prinz Ku(wa)lanamuwa, rechts hat sich wohl der genannte Tarḫuntabijammi verewigt. | Ali Rıza Yalgın, Museumsdirektor in Adana, 1939, Veröffentlichung in einer Ankaraner Tageszeitung, 1940 im TTAED[31] Bossert, 1945 Bilder und Abklatsche[32] Kohlmeyer, 1983[33] Rossner, 1988[34] Ehringhaus, 2005[35] Hawkins, 2024[36] |

Weitere Bilder | Hatip | Meram/Konya , 32° 24′ 7,5″ O | An einem Steilhang beim Ortsteil Hatip südlich des Stadtzentrums von Konya. Als Krieger gekleidete, nach rechts gewandte Figur mit Lanze, Schwert und Bogen, bekleidet mit Kurzrock, Schnabelschuhen und Spitzhut. Links Inschrift mit Name und Titel | Der Text bezeichnet die Person als Kurunta, Großkönig, Held, Sohn von Muwatalli. Kurunta war Sohn von Muwattalli II. und von Tudḫaliya IV. als Herrscher von Tarḫuntašša eingesetzt. Er war wohl später kurzzeitig auch Großkönig des hethitischen Reiches. | Ende 13. Jh. v. Chr. Vermutlich von Kurunta errichtet. | Osman Ermişler, Museumsassistent im Konya-Museum, 1993 Entdeckung Bahar, 1996 Erstveröffentlichung[37] Dinçol, 1998[38] Ehringhaus, 2005[39] Hawkins, 2024[40] |

Weitere Bilder | Hemite auch Hamite, Hamide | Osmaniye/Osmaniye , 36° 5′ 35,5″ O | Beim heutigen Dorf Gökçedam am rechten, nördlichen Ufer des Flusses Ceyhan Männliche, als Krieger gekleidete Figur mit Lanze, Bogen und Schwert, rechts im Rücken der Gestalt Hieroglyphen | Bezeichnung des Dargestellten als ...tarḫunta, Prinz, Sohn des Tarḫuntabija, des Prinzen. Möglicherweise besteht ein Zusammenhang des Vaternamens mit dem in Hanyeri genannten Tarḫuntabijammi. | späte Großreichszeit, 13. Jh. v. Chr. Der Stiftername ist nicht vollständig lesbar. Der Name des Vaters Tarḫuntabija taucht in der Zeugenliste des Ulmitessuba-Vertrags auf, der in die Zeit von Hattušili III. (reg. etwa 1265–1240 v. Chr.) datiert wird. Damit wäre das Relief in die Endphase des Großreichs zu datieren. | Bossert, bei der Karatepe-Expedition 1947[41] Alfonso Archi, 1969[42] Kohlmeyer, 1983[43] Rossner, 1988[44] Ehringhaus, 2005[45] Hawkins, 2024[46] |

Weitere Bilder | İmamkullu auch İmamkulu | Tomarza/Kayseri , 35° 55′ 45″ O | Südlich des Dorfes İmamkullu am Hang des Bey Dağı auf einem freistehenden Trachytblock. In drei Felder aufgeteilt: Links eine bewaffnete männliche Figur mit Beischrift, in der Mitte der Wettergott auf einem von einem Stier gezogenen Streitwagen. Gott und Wagen stehen auf drei Berggöttern, die wiederum auf Mischwesen stehen. Rechts eine sich entschleiernde Göttin, wahrscheinlich Šauška/Ištar, dem Wettergott zugewandt und auf einem stilisierten Baum stehend. Zwischen Gott und Göttin ein fliegender Vogel. | Im linken Feld wird vor dem Kopf der Figur der Stifter als Sohn eines Königs mit dem Namen Ku(wa)lanamuwa bezeichnet. Ein Prinz dieses Namens taucht auch auf den Reliefs von Hanyeri und Manisa auf. | späte Großreichszeit, 13. Jh. v. Chr. Stifter ist wohl der links dargestellte Prinz Ku(wa)lanamuwa | Kemaleddin Karamete, 1934 Entdeckung[47][48] Delaporte, 1935[49] Gelb, 1935[50] Alp, 1947[51] Wäfler, 1966[52] Börker-Klähn, 1975[53] Meriggi, 1975[54] Kohlmeyer, 1983[55] Rossner, 1988[56] Ehringhaus, 2005[57] Hawkins, 2024[58] |

Weitere Bilder | Karabel | Kemalpaşa/Izmir , 27° 27′ 21,5″ O | Am Berg Nif Dağı, über der Straße von Torbalı nach Kemalpaşa, am Pass Karabel Geçidi In einer Nische das Bild eines nach rechts schreitenden Kriegers, vor dem Kopf die Beischrift. Ein weiteres, ähnliches, aber wesentlich schlechter erhaltenes Relief (Karabel B) sowie zwei Inschriften (Karabel C1 und C2) wurden beim Bau der Passstraße zwischen 1977 und 1982 zerstört. | In der Beischrift wird der Dargestellte als Tarkasnawa, König von Mira identifiziert. Als Vater wird wahrscheinlich Alantalli, ebenfalls König von Mira, genannt (nur die letzte SIlbe den Namens ist eindeutig). Der Name des Großvaters ist nicht lesbar, es kann aber mit einiger Wahrscheinlichkeit Kupanta-dKAL angenommen werden. | Großreichszeit, 13. Jh. v. Chr., zur Regierungszeit des Großkönigs Tudḫaliya IV. Vermutlich von Tarkasnawa an der Grenze von Mira errichtet. | Schon in der Antike bekannt, von Herodot fälschlich als ägyptisch eingeordnet. Seitdem vielfach beschrieben, unter anderem: Texier, 1839, erste Zeichnung[59] Kiepert, 1840, Identifikation als anatolisch[60] Sayce, 1890, Zuordnung als hethitisch[61] Bittel, 1967[62] Kohlmeyer, 1983, letzte Beschreibung von Karabel B–C[63] Rossner, 1988[64] Hawkins, 1998, neue Übersetzung[65] Ehringhaus, 2005[66] Hawkins, 2024[67] |

| Keben * | Silifke/Mersin , 33° 43′ 40,9″ O | In einer Steilwand hoch über dem Tal des Kalykadnos beim Dorf Keben, neben einer antiken Heerstraße. In einer Nische das Bild einer nach rechts gewandten Frauengestalt in hohem Relief. | Keine Beischrift, daher Datierung schwierig. | Nach Taşyürek und Ehringhaus Großreichszeit, nach Kohlmeyer späthethitisch. Errichter unbekannt. | M. Belen, Museumsdirektor Silifke, 1975, Erster Bericht Taşyürek, 1976, Erstveröffentlichung[68] Kohlmeyer, 1983[69] Rossner, 1988[70] Ehringhaus, 2005[71] | |

Weitere Bilder | Malkaya | Kırşehir/Kırşehir , 34° 0′ 48,1″ O | 12 Kilometer westlich von Kırşehir, auf freiem Feld etwa hundert Meter nordöstlich der Straße nach Yağmurlukale Ein freistehender, unregelmäßig geformter Steinblock von etwa sechs Metern Durchmesser, über alle Seiten verteilt sechs Inschriften, zum Teil zerstört und fragmentarisch. Keine bildlichen Darstellungen. | Eine zusammenhängende Lesung ist nicht möglich. Erwähnt werden ein Prinz x-ziti, sein Vater (?) Ura-Tarhunda und eine Prinzessin x-parinaia, die nicht zu identifizieren sind. | Großreichszeit, 14. oder 13. Jh. v. Chr. Ersteller unbekannt, möglicherweise mehrere. | Hans von Aulock, 1947, Entdeckung Bossert, 1950 und 1956, Erstveröffentlichung[72] Rossner, 1988[73] Ehringhaus, 2005[74] Hawkins, 2006[75] Hawkins, 2024[76] |

Weitere Bilder | Manisa auch Akpınar, türkisch Taş Suret (Felsbild) oder Sipil Heykeli (Sipylos-Monument) | Manisa/Manisa , 27° 30′ 0″ O | In einem Granitabhang des Sipylos-Gebirges über dem Vorort Akpınar von Manisa. Eine sitzende, 3,2 Meter hohe Figur im Hochrelief mit spitzer Kopfbedeckung, die Füße auf einem Schemel. Rechts des Kopfes Reste von zwei Inschriften (Akpınar 1 und 2). Die Deutung ist unklar, vorgeschlagen werden Kybele, eine andere weibliche Gottheit, aber auch der Wettergott oder ein Berggott. | In Akpınar 1 konnte der Name Kuwalanamuwa gelesen werden, der auch bei den Reliefs von Hanyeri und İmamkullu auftaucht. Ob die gleiche Person bezeichnet wird, ist unklar. Akpınar 2 ist nicht lesbar. | Großreichszeit, vermutlich 14. Jh. v. Chr. in der Regierungszeit von Šuppiluliuma I. oder Muršili II. Errichter vielleicht der genannte Kuwalanamuwa | Schon in der Antike bekannt, von Pausanias als Werk des Broteas gesehen. Zahlreiche Besucher ab dem 17. Jh.: Georg Weber, 1880, erste ausführliche Beschreibung[77] Sayce, 1880[78] Bossert, 1954, erste Lesung[79] Bittel, 1983[80] Kohlmeyer, 1983[81] Poetto, 1988[82] Rossner, 1988[83] Ehringhaus, 2005[84] Hawkins, 2024[85] |

| Meydancıkkale * | Gülnar/Mersin , 33° 26′ 32″ O | Festung auf einer schiffförmigen Bergkuppe Laut Laroche im Eingangsbereich eine Großkönigskartusche Muwattallis, Reliefs und Inschrift. Keine Photos oder nähere Beschreibung, von Rossner nicht aufgefunden, keine weiteren Erwähnungen. Laut Casabonne nie existent. | Unbekannt | Großreichszeit, 13. Jh. v. Chr. in der Regierungszeit von Muwattalli II. | Laroche, 1972 und 1974, einzige Erwähnung[86][87] Rossner, 1985/1987, zwei vergebliche Besuche[88] Casabonne, 1999[89] | |

Weitere Bilder | Nişantaş | Boğazkale/Çorum , 34° 37′ 2,7″ O | Am Rand des Hügels Nişantepe im Stadtgebiet der hethitischen Hauptstadt Ḫattuša beim Ort Boğazkale, früher Boğazköy Elfzeilige Inschrift im Hochrelief, 9 Meter breit und 2,40 Meter hoch. | Stark verwittert und schlecht lesbar. Am Anfang unter einer Flügelsonne der Name des letzten Großkönigs Šuppiluliuma II., danach dessen Abstammung von Tudḫaliya IV. und Ḫattušili III. Möglicherweise ein Tatenbericht des Vaters Tudḫaliya | Ende der Großreichszeit, in der Regierungszeit von Šuppiluliuma II. an der Wende vom 13. zum 12. Jh. v. Chr. Errichter Šuppiluliuma II. | Perrot, 1861, erste Photographie[90] Charles (Cornell-Expedition), 1907[91] Bossert, 1933[92] Steinherr, 1972, vollständige Aufnahme des Textes[93] Rossner, 1988[94] Ehringhaus, 2005[95] Hawkins, 2024[96] |

Weitere Bilder | Sirkeli | Ceyhan/Adana , 35° 44′ 45,2″ O | In einer Felswand beim Siedlungshügel Sirkeli Höyük am westlichen Ufer des Ceyhan. Nach links gewandte männliche Gestalt in langem Gewand, durch einen Kalmus (Krummstab) in der Hand als Großkönig zu erkennen. Hinter der Figur eine Beischrift. Wenig nördlich eine Nische, die ein weiteres, später ausgemeißeltes Relief enthielt. | Die Inschrift identifiziert den Dargestellten als den Großkönig Muwatalli II. | Großreichszeit, Regierungszeit von Muwatalli II. (1294/1295 bis 1272 v. Chr.) Errichtet für Muwatalli | Ali Riza Yalgın, Hâmit Zübeyir Koşay, Entdeckung Anfang der 1930er Jahre[97] Gelb, 1932 Erste Zeichnung und Photos[98] Garstang, 1937[99] Güterbock, 1937 Inschrift[100] Meriggi, 1975[101] Kohlmeyer, 1983[102] Rossner, 1988[103] Ehringhaus, 2005[104] Hawkins, 2024[105] |

| Suratkaya | Milas/Muğla , 27° 40′ 46″ O *** | Unter einem Überhang der Erhebung Suratkaya im Osten des Latmosgebirges Sechs Gruppen von Hieroglyphen | Kein zusammenhängender Text. Mehrere unbekannte Namen von Prinzen, Erwähnung des Landes Mira. Die nach Größe und Lage wichtigste Zeichengruppe nennt einen Großprinzen, vermutlich Kupantakurunta von Mira. | Großreichszeit, Ende 14. bis Anfang 13. Jh. v. Chr., vor der Ernennung von Kupantakurunta zum König von Mira durch Muršili II. Errichter vielleicht Kupantakurunta. | Peschlow-Bindokat, 2000, Entdeckung[106] Ehringhaus, 2005[107] Hawkins, 2024[108] | |

| Taçın * | Bünyan/Kayseri , 36° 4′ 36″ O ** | Am Hügel Beşiktaş bei Topsöğüt (früher Taçın), heute zerstört Eine Textzeile | Zwei Königsnamen, Kartuschen mit möglichem Großkönigszeichen nicht erhalten. | nach Bossert möglicherweise Großreichszeit Errichter unbekannt | Bossert, 1947 Entdeckung[109] Güterbock, 1956[110] Rossner, 1988[111] | |

Weitere Bilder | Taşçı | Develi/Kayseri , 35° 46′ 52″ O | Zwei Reliefs südlich des Ortes Taşçı, am Westufer des Flusses Şamaz Dere, auch Homur Suyu. Taşçı A zeigt drei tief eingeritzte Figuren, die linke weiblich. Bei dieser noch einige Details erkennbar, nach rechts wird der Erhaltungszustand schlechter. Links und über den Köpfen Beischriften, die der rechten Figur ist nicht erhalten. Das Relief ist bis zur Hüfte im angeschwemmten Erdreich verborgen. Etwa 100 Meter südlich auf einem Stein Taşçı B, eine einzelne geritzte männliche Gestalt mit Rundkappe und langem Gewand. Unter den vorgestreckten Armen sind drei verwitterte Hieroglyphen zu sehen. | Taşçı A: Nur die Beischrift der linken Figur ist lesbar als Ma-na-a-za/i, Tochter Lubakkis, des Sohnes des Armeeschreibers. Links der Figuren steht die Bezeichnung Leibgardist Zida, Diener Hattušilis, des Großkönigs, des Helden. Die Lesung der Beischrift von Taşçı B ist umstritten. | Großreichszeit, Regierungszeit von Ḫattušili III. (13. Jh. v. Chr.) Stifter vielleicht der genannte, aber nicht abgebildete Leibgardist Zida. | Rott, 1906, Entdeckung und knappe Veröffentlichung Taşçı A mit Behandlung der Beischrift durch Messerschmidt[112] Gelb, 1932 Ausgrabung der unteren Hälfte von Taşçı A[113] Alp, Akurgal, 1947, Entdeckung Taşçı B[114] Meriggi, 1975[115] Kohlmeyer, 1983[116] Rossner, 1988[117] Ehringhaus, 2005[118] Hawkins, 2024[119] |

Weitere Bilder | Yazılıkaya | Boğazkale/Çorum , 34° 37′ 58″ O | Felsheiligtum zwei Kilometer nordöstlich der hethitischen Hauptstadt Ḫattuša beim Ort Boğazkale, früher Boğazköy In zwei Kammern zahlreiche Reliefs, darunter mehrfach Großkönig Tudḫaliya IV. sowie zwei Prozessionen von männlichen und weiblichen Göttern (siehe Hauptartikel). | Die Götterfiguren der Prozessionen sind durch großenteils lesbare Beischriften bezeichnet, in zwei Namenskartuschen wird der Großkönig benannt. | Großreichszeit, Regierungszeit von Tudḫaliya IV. (spätes 13. Jh. v. Chr.) Stifter Kammer A vielleicht Tudḫaliya IV., Kammer B, möglicherweise dessen Grabstätte, wahrscheinlich sein Sohn Šuppiluliuma II. | Texier, 1834, Entdeckung und erste Beschreibung mit Zeichnungen[120] Barth und Mordtmann, 1858, Freilegung Kammer B[121] Sayce, 1890, Identifizierung als hethitisch[122] Humann, 1882, Abgüsse[123] Bittel, 1938, Ausgrabungen und Beschreibungen der Reliefs und Inschriften[124] Kohlmeyer, 1983[125] Rossner, 1988[126] Ehringhaus, 2005[127] Seeher, 2011[128] |

* Datierung in Großreichszeit unsicher

** Genaue Lage nicht bekannt, die Koordinaten beziehen sich auf den namengebenden Ort.

*** Koordinaten nach der Beschreibung bei Peschlow

Lage der späthethitischen Reliefs und Inschriften |

Reliefs und Inschriften der späthethitischen Staaten

Erläuterung: Einige Felder der Tabelle sind sortierbar. Die Spalten 2 und 3 werden beim Klick auf den Pfeil im Kopffeld alphabetisch sortiert. Die vorletzte Spalte wird nach Entstehungszeit sortiert, die letzte Spalte nach dem Datum der ersten Veröffentlichung.

| Bild | Name/Ort | Bezirk/Provinz Koordinaten | Lage Beschreibung | Inschrift | Staat Datierung Errichtet von/unter | erforscht oder beschrieben von (Auswahl) |

|---|---|---|---|---|---|---|

Weitere Bilder | Bulgarmaden heute Bolkar Dağ | Ulukışla/Niğde , 34° 41′ 4″ O * | Nahe Alihoca und Madenköy an einer Felswand im Gebirge Bolkar Dağları Fünfzeilige Inschrift, 1,10 Meter hoch, 1,90 Meter breit | Der Landesherr Tarḫunnaza dankt seinem König Warpalawa von Tuwana für die Überlassung des Berges Muti. Dank der Unterstützung durch verschiedene Götter konnte er gerecht regieren und Gewinn erwirtschaften. Es folgen Opfervorschriften und eine Fluchformel. | Tuwana/Tabal Regierungszeit von Warpalawa, etwa 740–705 v. Chr. Errichter Tarḫunnaza | Davis, 1876, erster Bericht (aus zweiter Hand)[129] Ramsay und Hogarth, 1892 Erstpublikation und Zeichnung[130] Rossner, 1988[131] Hawkins, 2000[132] Ehringhaus, 2014[133] |

Weitere Bilder | Burunkaya auch Mamasın | Aksaray/Aksaray , 34° 9′ 59,1″ O | An der Südflanke des Hügels Burunkaya, drei Kilometer östlich von Gücünkaya, südlich des Mamasın-Stausees Einzeilige linksläufige Inschrift mit Spuren einer zweiten Zeile, auf einem abgestürzten Felsblock, kopfüber liegend. | Nennung von Hartapu als Großkönig und Sohn von Muršili (Muršili III. ?). Abstammung und damit Datierung nicht gesichert. | Tarḫuntašša/Tabal Regierungszeit von Hartapu, falls die Identifizierung von Muršili als Muršili III. stimmt, 12. Jh. v. Chr., nach der Entdeckung der Inschrift von Türkmen-Karahöyük wahrscheinlich 8. Jh. v. Chr. Errichtet von oder für Hartapu | Tüzün, 1971, Entdeckung und brieflicher Bericht an die Generaldirektion für Altertümer und Museen Alp, 1974, erste Publikation[134] Rossner, 1988[135] Hawkins, 2000[136] Ehringhaus, 2014[137] |

| Gökbez | Bor/Niğde , 34° 39′ 25,4″ O | An einer Hauswand im Dorf Gökbez Wettergott Tarhunza mit Blitzbündel und Doppelaxt, bei den Füßen entspringt ein Weinstock. Rechts davon ein Doppelbogenfeld mit einer auf zwei Drittel der Höhe verlaufenden waagrechten Linie. | keine | Tuwana/Tabal Aufgrund der Ähnlichkeit mit der Stele von Niğde ins 8./7. Jh. v. Chr. datiert Errichter unbekannt | Faydalı, 1974, erste Veröffentlichung[138] Berges, Nollé, 2000[139] Ehringhaus, 2014[140] |

Weitere Bilder | Göstesin | Gülşehir/Nevşehir , 34° 17′ 26,5″ O | Ursprünglich vermutlich in einer Felswand neben dem jetzigen Standpunkt. Heute in Stücke gebrochen in Wände eines verlassenen Hauses verbaut. | Nicht zusammenhängend lesbar. Mark Weeden erkennt in zwei Fragmenten den Namen Wasusarma. | Tabal Regierungszeit Wasusarmas 738–730/29 v. Chr. Errichter unbekannt, vielleicht Wasusarma | Süleyman Yücel Şenyurt, 2007, erste Veröffentlichung[141] |

Weitere Bilder | Gürün | Gürün/Sivas , 37° 13′ 50,5″ O | Fünf Kilometer nordwestlich von Gürün am Austritt des Tohma Çayı aus der Schlucht Suğul Kanyonu Zwei Inschriften mit identischem Text, eine (B) an einem freistehenden Felsen am Hang, die andere (A) an einer Felswand 30 Meter entfernt. | 1. Widmung an die Götter Tarhunza, Hibatu und Sarrumma 2. Vorstellung von Runtija, Landesherr von Malida, Enkel des Kuzzitissuba von Karkamis 3. Bericht über Besiedlung von verschiedenen unlokalisierbaren Städten, Erwähnung einiger Berge 4. Fluchformel (vgl. Kötükale) | Melid Wahrscheinlich spätes 12. oder 11. Jh. v. Chr. Errichter Runtija von Melid | Col. Sir Charles Wilson, 1879, Entdeckung Wright, 1884, Erwähnung[142] Ramsay und Hogarth, 1892, Erstpublikation[143] Charles (Cornell-Expedition), 1907[144] Gelb, 1935[145] Rossner, 1988[146] Hawkins, 2000[147] Ehringhaus, 2014[148] |

Weitere Bilder | Hisarcık | Melikgazi/Kayseri , 35° 31′ 1″ O ** | Südöstlich von Hisarcık am Hügel Top Tepesi Zweizeilige eingemeißelte Inschrift auf einem Felsblock, heute nicht mehr auffindbar. | Durch Verwitterung größtenteils unlesbar. Vielleicht Erwähnung des Herrschers Kurtis sowie von Opferungen an den Berg Harhari (Erciyes Dağı). | Tabal Epigraphisch spätes 8. Jh. v. Chr. Auf einer in der Umgebung gefundenen Stele wird ebenfalls ein Kurtis genannt, der vielleicht mit dem von Sargon II. für 718–713 erwähnten Kurti von (A)tun(n)a identisch ist. Errichter unbekannt | Belck, 1901 Entdeckung, erster Bericht[149] Charles (Cornell-Expedition), 1907[150] Gelb, 1935[151] Hawkins, 2000[152] Ehringhaus, 2014[153] |

Weitere Bilder | İvriz | Halkapınar/Konya , 34° 10′ 21″ O | Westlich von İvriz am Osthang des Aydos Dağı, am nahe der Quelle aufgestauten İvriz Suyu Gut erhaltene, über 4 Meter hohe Darstellung des Gottes Tarhunza, angebetet durch König Warpalawa von Tuwana (İvriz 1). Darstellungen sehr detailreich, Tarhunza mit Getreide und Weinreben. Beide durch Beischriften identifiziert, unter dem Relief Signatur des Bildhauers. In der Nähe ein Stufenaltar mit einer verwitterten Darstellung eines Tieres, geführt von einer Person, die einer zweiten folgt, nur teilweise erhalten, heute im Museum Ereğli (İvriz 2). Im gestauten Wasser wurde die untere Hälfte einer Wettergott-Stele gefunden, ebenfalls im Museum (İvriz 3). Im Gebirge über İvriz 1 beim Dorf Ambardere eine schlecht erhaltene Kopie von İvriz 1 ohne Inschriften, möglicherweise unvollendet (Ambardere). | Bezeichnung des Gottes als Warpawalas’ großer Tarhunza und des Königs als Warpawalas, der Held. Die Signatur nennt Tijammaradu, Warpawalas’ Diener. | Tuwana/Tabal Regierungszeit von Warpalawa, etwa 740–705 v. Chr. Errichter Warpalawa | Hacı Halfa (1590–1656), erster Bericht[154] Davis, 1876[155] Ramsay und Hogarth, 1892,[156] Charles (Cornell-Expedition), 1907[157] Gelb, 1935[158] Rossner, 1988[159] Hawkins, 2000[160] Ehringhaus, 2014[161] |

Weitere Bilder | Karaburna auch Karaburun | Hacıbektaş/Nevşehir , 34° 27′ 18″ O | Westlich des Dorfs Karaburna auf dem gleichnamigen Hügel, an der Stelle eines ehemaligen Festungstores. Dreizeilige, in eine geglättete Felsfläche eingeritzte Inschrift, die letzte Zeile setzt sich links auf einer weiteren Fläche fort. Darüber die Signatur des Schreibers. | Bericht über einen Vertrag zwischen Sipi, dem König, und Sipi, Sohn des Ni, betreffend den Wiederaufbau der dortigen Festung, abgeschlossen durch eine Fluchformel mit Nennung von Arma (genannt der Harranäer) und Kubaba. Die Signatur nennt Wana, den Schreiber. | Tabal Epigraphisch ins späte 8. Jh. v. Chr. datiert. Der König Sipi ist unbekannt, vielleicht Lokalherrscher der dortigen Festung. Errichter Sipi und Sipi | Anderson, 1900, Entdeckung[162] Charles (Cornell-Expedition), 1907[163] Gelb, 1935[164] Rossner, 1988[165] Hawkins, 2000[166] Ehringhaus, 2014[167] |

Weitere Bilder | Karadağ | Karaman/Karaman , 33° 8′ 51″ O | Auf dem Gipfel des Mahalıç (auch Mihalıç) Tepesi, der höchsten Erhebung des Vulkanmassivs Karadağ, beidseitig in einem Gang, der zu einer Kultstätte führte. Diese ist durch die Ruinen einer byzantinischen Kirche überbaut. An der Nordseite eine einzeilige Inschrift (Karadağ 1) mit Spuren einer zweiten Zeile, an der Südseite eine einzeilige Inschrift (Karadağ 2). Beide sind eingemeißelt. | Karadağ 1: Widmung des Großkönigs Hartapu an den Wettergott des Himmels und den Großen göttlichen Berg, Erwähnung der Eroberung von Ländern. Karadağ 2 besteht nur aus dem Namen Großkönig Hartapu. | Tarḫuntašša/Tabal Vermutlich Regierungszeit von Hartapu, wahrscheinlich 8. Jh. v. Chr. Errichter vermutlich Hartapu | Bell, 1907, Entdeckung[168] Charles (Cornell-Expedition), 1907[169] Alp, 1974, erste Publikation[170] Rossner, 1988[171] Hawkins, 2000[172] Ehringhaus, 2014[173] |

Weitere Bilder | Karasu auch Süpürgüç | Araban/Gaziantep , 37° 54′ 30,5″ O | Nahe dem Dorf Gümüşpınar bei Akbudak, auf einem Felsrücken 200 Meter über dem Tal des Karasu, etwa drei Kilometer vor dessen Einmündung in den Euphrat. Auf einem Felsblock etwas unter dem Felsrand das Relief des auf einem Hirsch stehenden Schutzgottes Runtiya. Er ist mit Bogen und Speer bewaffnet, über dem Kopf schwebte eine Flügelsonne. 1976 wurde von Schatzsuchern der obere Teil abgesprengt, der Kopf und die Flügelsonne fehlen seitdem. In der Umgebung Spuren einer späthethitischen Siedlung. | Keine | Kummuḫ Nach Orthmann Periode Späthethitisch II, 950–850 v. Chr. Errichter unbekannt | Krummenacher und Wilson, Geologen, etwa 1956 Entdeckung Burney, Lawson, 1958, Erstveröffentlichung[174] Orthmann, 1971[175] Hellenkemper, Wagner, 1977[176] Rossner, 1988[177] Ehringhaus, 2014[178] |

Weitere Bilder | Kızıldağ | Çumra/Konya , 33° 4′ 10″ O | Westhang und Gipfelplateau des freistehenden Kegels Kızıldağ, südlich des Dorfes Adakale. Auf einer senkrechten Wand das eingemeißelte Bild von Hartapu, auf einem Thron sitzend. Vor dem Haupt und in der näheren Umgebung drei Inschriften (Kızıldağ 1–3, Kızıldağ 3 ist heute zerstört). Auf dem Plateau, in Sichtweite, ein Stufenaltar mit einer weiteren Inschrift (Kızıldağ 4). Vom Altar besteht Sichtverbindung zum Kultplatz auf dem Karadağ mit den Inschriften Karadağ 1 und 2. | Kızıldağ 1–3 Name und Titel von Hartapu, Kızıldağ 2 und 3 Nennung Tarhunzas, Kızıldağ 3 Nennung des Vaters Muršili (Muršili III. ?) und Erwähnung einer hier gebauten Stadt. In Kızıldağ 4 zusätzlich Bericht über die Eroberung des Landes Maša (Nordwest-Anatolien) und anderer ungenannter Länder. | Tarḫuntašša/Tabal Vermutlich Regierungszeit von Hartapu, 12. Jh. v. Chr., nach neueren Forschungen 8. Jh. v. Chr. Errichter vermutlich Hartapu, nach abweichenden Meinungen Relief Hartapu, Inschriften Wasusarma. | Ramsay, 1907, Entdeckung[179] Garstang, 1910[180] Güterbock, 1939[181] Alp, 1965[182] Gonnet, 1981[183] Rossner, 1988[184] Hawkins, 2000[185] Ehringhaus, 2014[186] |

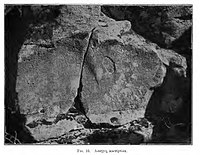

| Kötükale | Darende/Malatya , 37° 41′ 31″ O | Beim Dorf Hisarcık (früher Kötükale), in einer Schlucht am Fluss Tohma Çayı Sechszeilige Inschrift im Relief. Beim Besuch Gelbs 1935 vor der Zerstörung durch Straßenbau gerettet, aber verschüttet. Bossert konnte 1954 die beiden obersten Zeilen freilegen, heute wieder begraben. | 1. Widmung an Tarhunza und einige unbekannte Götter 2. Vorstellung von Runtija, Landesherr von Malida, Enkel des Kuzzitissuba von Karkemiš 3. Bericht über die Höherlegung der Straße 4. Fluchformel (vgl. Gürün). | Melid Wahrscheinlich spätes 12. oder 11. Jh. v. Chr. Errichter Runtija von Melid | Charles (Cornell-Expedition), 1907, erster Besuch nach Bericht eines Ortsbewohners, vergeblich wegen zu hohen Wasserstandes[187] Gelb, 1935, erste und einzige Dokumentation[188] Bossert, 1954, Freilegung der obersten zwei Zeilen[189] Rossner, 1988[190] Hawkins, 2000[191] Ehringhaus, 2014[192] | |

| Kuşçu-Boyacı | Kocasinan/Kayseri , 35° 29′ 15″ O** | Westlich des Dorfes Kuşçu-Boyacı in einem Felsdurchbruch An verschiedenen Stellen Reliefs von Figuren, ein Kind, ein Mann (möglicherweise ein Vasallenherrscher des Königs von Tabal), eine Jagdszene und ein Kopf, eine Gruppe von Schriftzeichen, geometrische Formen. In der Nähe liegt eine Löwenskulptur. Vermutlich wurde der Fels als Steinbruch genutzt. | Kein zusammenhängender Text lesbar | Tabal Wahrscheinlich 8. Jh. v. Chr. Errichter unbekannt | Özgüç, 1993, zwei Figuren[193] Özcan, Yiğit, 2014[194] | |

| Malpınar | Adıyaman/Adıyaman , 38° 8′ 58″ O | Beim Dorf Kuyulu, ursprünglich am Ufer des Göksu, heute vom Burç-Bendi-Stausee bedeckt Sechszeilige Inschrift, im rechten Bereich Relief einer männlichen Figur im assyrischen Stil, mit langem Gewand und Herrscherstab, vermutlich der Verfasser Atayazas. | Vorstellung als Atayazas, Flussherr der Städte Sari(?)ta und Sukita und als Diener des Königs Hattusilis, wahrscheinlich Hattusili II., König von Kummuḫ und Sohn des Suppiluliuma (reg. 805–773). Weiter Opfervorschriften und die Fluchformel | Kummuh Nach der Regierungszeit des Hattusili zweites Viertel des 8. Jh. v. Chr. Errichter der dargestellte Flussherr Atayazas | Kalaç, 1979 Entdeckung[195] Hawkins, 2000[196] Ehringhaus, 2014[197] | |

| Midas Şehri | Han/Eskişehir , 30° 42′ 44,6″ O | An einem vom Plateau bei einem phrygischen Altar herabführenden Prozessionsweg. Mehrere Reliefs in einer Felswand, das oberste zeigt einen bärtigen Mann mit runder Mütze und einem Stab. Weiter abwärts Figuren in langen Mänteln und ein Löwenmensch. Akurgal hält sie für das Werk hethitischer Bildhauer im phrygischen Auftrag. Wird von anderen mindestens für die unteren Reliefs angezweifelt. Neben dem Bärtigen zwei Zeichen, möglicherweise Hieroglyphen. | Unbekannte Zeichen, Vogel und Kegel (?), nicht lesbar | Phrygerreich Nach Akurgal spätes 8. Jh. v. Chr. Errichtet im phrygischen Auftrag | Ramsay, 1889[198] Akurgal, 1955[199][200] Rossner, 1988[201] |

Weitere Bilder | Şırzı | Hekimhan/Malatya , 37° 54′ 48,8″ O | An einem Hang auf einem herabgestürzten Steinblock, nahe beim Dorf Boğazgören (früher Şırzı) Fünfzeilige Inschrift, vier Zeilen auf der ungeglätteten Seitenfläche, eine auf der ebensolchen Oberseite des Steinblocks. | Text von Satiruntija, Held, Landesherr von Malida, Sohn des Saḫwis, des Helden. Bericht über Erbauung einer Einrichtung (tarpamman der Wildflur), Widmung und Segenswünsche an Runtija, Fluchformel gegen Zerstörer des tarpamman und der Inschrift. Saḫwis ist möglicherweise Šahu, Herrscher von Melid im frühen 8. Jh. v. Chr. | Melid frühes 8. Jh. v. Chr. Errichter Satiruntija | Müller, deutscher Ingenieur, 1936, Entdeckung Güterbock, Alp, 1946, Besuch und erste Publikation[202] Bossert, 1952[203] Rossner, 1988[204] Hawkins, 2000[205] Ehringhaus, 2014[206] |

Weitere Bilder | Suvasa auch Sivasa | Gülşehir/Nevşehir , 34° 17′ 23,1″ O | Am Fuß eines Hügels auf einem Felsblock, etwa 1,5 Kilometer südwestlich des Ortes Gökçetoprak (früher Suvasa) Unregelmäßige Inschriften auf vier Seiten des Steins | Graffitiartig, mehrere Namen von Dienern des Wasusarma, Herrscher von Tabal im späten 8. Jh. | Tabal Regierungszeit Wasusarmas 738–730/29 v. Chr. Errichter unklar, wohl einer der Genannten | Rott, 1906, Entdeckung und Veröffentlichung mit Messerschmidt[207] Bossert, 1934[208] Hrozný, 1934[209] Gelb, 1939[210] Rossner, 1988[211] Hawkins, 2000[212] Ehringhaus, 2014[213] |

Weitere Bilder | Tanır | Afşin/Kahramanmaraş , 36° 55′ 10,1″ O | Im Gebiet Yukarı Boğazı (obere Schlucht) des Ortes Tanır an einer Felswand am linken Ufer des Flusses Hurman Çayı bei einer Quelle Schlecht erhaltene Schriftreste | Möglicherweise der Titel Stadtherr oder Landesherr und der Name der Stadt Malatya, MAx.[LIx]-zi. Personennamen nicht lesbar. | Melid 9. oder 8. Jh. v. Chr. Errichter unklar | Doğan-Alparslan, Alparslan, 2009 Entdeckung[214][215] |

Weitere Bilder | Topada auch Karapınar oder Yazılıkaya | Acıgöl/Nevşehir , 34° 28′ 49″ O | Nordwestlich des Dorfes Ağıllı, etwa 7 Kilometer südlich von Acıgöl (früher Topada), auf einem Felsblock in einer Trachytbarriere. Achtzeilige, gut erhaltene Inschrift, auf einem danebenliegenden Block Signatur des Schreibers (heute verloren). Größte bekannte späthethitische Felsinschrift. | Beschreibung von politischen und militärischen Aktivitäten des Königs Wasusarma von Tabal, dazu Titulatur, Dank an Götter und Fluchformel. Nennung von Königen, die ihm huldvoll sind, darunter Warpalawa von Tuwana. | Tabal 8. Jh. v. Chr. Errichter Wasusarma | Rudolf Franz, deutscher Lehrer in Istanbul, Entdeckung, 1908 Bossert, 1934[216] Hrozný, 1934[217] Gelb, 1939[218] Rossner, 1988[219] Hawkins, 2000[220] Ehringhaus, 2014[221] |

- * Koordinaten nach der Zeichnung bei Ehringhaus

- ** Genaue Lage nicht bekannt, die Koordinaten beziehen sich auf den namengebenden Ort.

Literatur

- Kay Kohlmeyer: Felsbilder der hethitischen Großreichszeit. In: Acta Praehistorica et Archaeologica, Band 15, 1983, S. 7–154 (Dissertation, Berlin, Freie Universität, 1981) ISSN 0341-1184.

- Eberhard P. Rossner: Die hethitischen Felsreliefs in der Türkei. Ein archäologischer Führer (= Felsdenkmäler in der Türkei. Band 1). 2., erweiterte Auflage. Rossner, München 1988, ISBN 3-924390-02-9.

- John David Hawkins: Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions. Band 1: Inscriptions of the Iron Age (= Studies in Indo-European Language and Culture. Neue Folge Band 8). 3 Teilbände. de Gruyter, Berlin u. a. 2000, ISBN 3-11-010864-X.

- Horst Ehringhaus: Götter, Herrscher, Inschriften. Die Felsreliefs der hethitischen Großreichszeit in der Türkei. von Zabern, Mainz 2005, ISBN 3-8053-3469-9.

- Jürgen Seeher: Der Landschaft sein Siegel aufdrücken – hethitische Felsbilder und Hieroglypheninschriften als Ausdruck des herrscherlichen Macht- und Territorialanspruchs. In: Altorientalische Forschungen, Band 36, 2009, S. 119–139, doi:10.1524/aofo.2009.0006.

- Horst Ehringhaus: Das Ende, das ein Anfang war. Felsreliefs und Felsinschriften der luwischen Staaten Kleinasiens vom 12. bis 8./7. Jahrhundert v. Chr. Unter Verwendung epigrafischer Texte und historischer Angaben von Frank Starke. Nünnerich-Asmus, Mainz 2014, ISBN 978-3-943904-67-3.

- John David Hawkins: Corpus of Hieroglyphic Luwian Inscriptions. Volume III: Inscriptions of the Hittite Empire and New Inscriptions of the Iron Age. Walter de Gruyter, Berlin/New York 2024, ISBN 978-3-11-077039-1

Weblinks

- Tayfun Bilgin (Verantw.): Hittitemonuments.com (englisch, türkisch).